总能等到坦途。

一

七十年前,雪域高原上迎来特殊的攀山者。

他们从青海德令哈出发,一路向拉萨行进,每隔几十公里,便打下木桩。

木桩在山野上连成一线,那是青藏铁路的雏形。

荒野之上,他们是孤独的先锋。队伍有严格规定:谁也不准洗脸,一天一杯水,一粒粮也不能浪费。

队伍行至昆仑,海拔上升到4700米,每日醒来,胡子眉毛都结着冰凌,穿过万里羌塘无人区时,带队工程师庄心丹看到:

巨大的惊雷,形成火球,从唐古拉山滚下来,像一条龙一样,吓得大家全部卧倒。

勘探队员沿着高原行进,路上学会了民谣,“到了昆仑山,气息已奄奄;过了五道梁,难见爹和娘;上了风火山,进了鬼门关。”

3年后,青藏铁路沿着民谣的路线开始修建。

彼时,国力孱弱,科技落后,最初的修建者靠的是意志完成工程。

铁道兵靠人拉肩抬挪设备,用铁锹钢钎破冻土,4000米海拔上,仅行走,就相当平原25公斤负重。

他们用血肉之躯翻过民谣中的昆仑,闯过荒芜的五道梁,最后在风火山上,与荒野和飞雪为伴。

驻扎风火山的观测人员,住了18年帐篷,暴雪时要死命拽绳,防止帐篷飞走。

七十年代,青藏铁路二次启动,挖开封存的隧道,抽干时光的积水,铁道兵凿千年冻土,修万丈盐桥,向高原行进。

在察尔汗盐湖,工程人员共打下五万六千根沙柱,总长度等于十五个珠穆朗玛峰。

一代代攀山者接力前进,风火山的冻土上,最多时搭起156座帐篷,入夜灯火通明,被称为“青藏高原科学城”。

此后,青藏铁路开始挺进生命禁区,海外媒体报道中,这几乎是不可能完成的任务。

工程曾因唐古拉山的冻土层中断,唐古拉山的书记,哭着问中科院专家:

青藏铁路到底能不能通过冻土关?要是能看到西藏有铁路的那一天,我死而无憾。

攀山者沉默向前。2001年,青藏铁路二期启动,5年后,10万筑路大军在“世界屋脊”建成了世界上海拔最高的青藏铁路。

贯通时,英国《卫报》的报道开篇写道:

“西藏根本没法修铁路。那里有5000米高的山脉要翻越,12公里宽的河谷要架桥,还有绵延上千公里、根本不可能支撑铁轨和火车的冰雪和软泥。

怎么可能有人在这个稍一用力就需要氧气瓶的地方架桥铺轨呢?”

攀山者以自己的方式回答这个问题。

从珠峰俯望,众生如浮尘,然而就是这些浮尘,创造奇迹。

2005年春节,青藏铁路开通在即,韩红在春晚上唱了那首《天路》。

天路其实并不神奇,神奇的是那群脚步不停的人。

二

九十年代初,同称“天路”的川藏公路,基本处于瘫痪状态。

这条与青藏铁路同期修建的公路,途经13座海拔4000米以上高山,沿途分布着峡谷、冰川、雪山,地质灾害频发,全年断路时间多达180天。

为保通畅,公路上常年坚守着巡路人。

他们同样是高原攀山者,不但要攀行高山,还要攀行时间。

有巡路人的工作是在海报最高的公路,开推土机清障,一开就是十八年。

一次遇到雪崩,推土机被砸,滑至悬崖边。他本可弃车逃离,但看到远方排成长龙的车流。他选择冒险挪车,然后推雪到深夜:

白天,看到悬空的地方,腿一下软了。

最后在时光中,他们有了统一模样:橙色制服,黝黑面容,总现身在风沙、暴雪、山体滑坡现场。

在四川阿坝州的红原县,人们为他们立了雕塑,名为“守护天路”。

三代巡路人,拿着不同工具,在雪域高原攀行光阴。

随着科技进步,巡路人有了清障车等先进设备,而他们守护的川藏公路也随之进化。

新世纪起,川藏公路的距离不断缩短,工程师开凿隧道,让绕山远路化为通途。

2001年,海拔3437千米的二郎山,隧道打通。

当年在二郎山修路,战士们将自己吊在绝壁,挥锤开工,以每公里牺牲7人的代价,凿出一条天路。

而今,川藏公路全线贯通,13座高山,6座皆修隧道,人们沿此进藏,并远行珠峰。

那是修路人和巡路人共同创造的奇迹,2007年,川藏公路所属的318国道,被《中国国家地理》评为“中国人的景观大道”。

越来越多普通人,沿天路进藏,在雅安金鸡关,路边立牌“此生必驾318”。

天路来客中,有年迈的公交司机,有骑行的湖南教师,有推车徒步的荆州90后,他们要迎战高反,闯过连弯,翻越雪山,直至远望珠峰。

那名徒步的90后,走坏5双鞋,换过10次推车轮胎,经历了狂风暴雨,冰雹大雪,绝望如影随形。

然而,他说,那就是挑战高原的目的:

“人生的意义或许就在一路的坚持与寻找中。”

三

2018年,川藏公路上有了新的攀山者,有车主开着蔚来的新能源车进藏。

当年8月24日,车主Lance开着蔚来ES8,攀上了西藏羌塘的普若岗日冰川,创造当时的吉尼斯世界纪录“电动汽车行驶的最高海拔”。

然而,当年的西藏并无充电桩,蔚来靠燃油板车,拉着补电车,为新能源车补电。

开板车的服务专员,最远单程跑过1500多公里,导航软件还因此解锁了“冰雪奇缘”、“千里迢迢”、“长途旅人”等称号。

最后,川藏线上的补电板车照片,登上微博,引发吐槽,被嘲笑为“奶妈车”。蔚来创始人李斌不为所动:

所有的油不都是油罐车运过去的吗,你怎么就不让我运电过去呢?

板车补电的背后,是李斌让用户“加电比加油更方便”的心愿。

这心愿在过去十一年里让李斌和蔚来人付出无数艰辛,也推动着全国充换电基建网络的发展。

2020年年末,蔚来打通全国第一条川藏快充路线,从成都到珠峰大本营,沿途2950公里,设有14座蔚来20kW快充站。

此后,川藏公路沿线的换电站开始修建。

天路上再一次迎来攀山者,这一次是全新的时代工程。

蔚来工程师赵坤追忆,修建八宿站时,要过怒江72拐,对于庞大的换电设备,如同天堑。

最终,工程师只能反走青藏线,绕行2000多公里,运送设备。

这只是无数难题中的一环。工程师要忍受高反和严寒,要防备塌方和泥石流,受气候影响,每年可施工的时间非常短暂,“眼睛在天堂,身体在地狱”。

赵坤说,建318一个高原站,相当于建10个平原站的难度:

蔚来就像川藏线上那些虔诚磕长头的藏族同胞,一步一叩首,硬生生朝圣到了珠峰大本营。

工程师们将建站比作攀山,“每一座站都来之不易,和登山一样,每一步做好了,才有未来的下一步”。

2025年,攀山成功,15座换电站修建完毕。工程师刘瑞祥说:“想带着老婆孩子走一趟318,让家人看看自己到底建了些什么”。

天路艰险,有纪录片团队拍摄建站历程,原定7集,但拍了5集后,便因遭遇泥石流被迫中止。

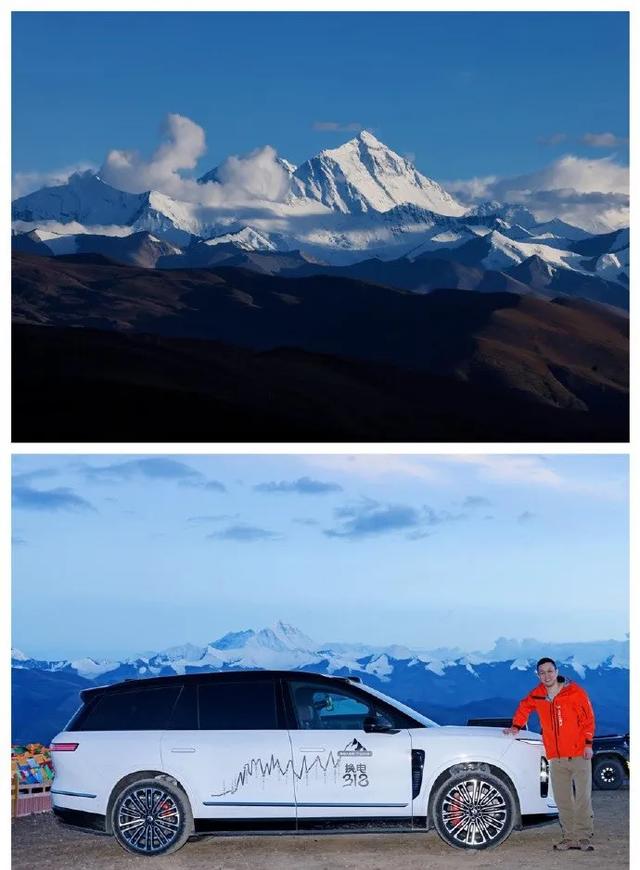

今年8月,蔚来G318川藏换电即将全线贯通,李斌奔赴西藏,从日喀则出发,一路换电前往珠峰大本营,并现场直播。

车窗外,高原无际,云朵低垂,对于李斌而言,这又是一次挑战极限的旅途。

他顶着高反,一张吸氧自拍,被做成“加氧的李斌”表情包。

这已经是李斌第四次接受挑战。今年开年,他开车远行东北,从大连一路开到漠河,在零下42度极寒中,开至北极村,那里有中国最北的充电桩。

初夏,他又远行潮汕,从潮汕南澳岛出发,一路行至大陆最南角的徐闻县,见证了广东换电县县通的达成。

而在去年,他还远行新疆喀什,推进换电县县通,并在雪山下直播,与俞敏洪对谈。

在新疆考察的最后,狂风大作,乌云聚拢,然而李斌不愿撤退,聊着聊着,云散风消,皎洁明月照在雪山上。

这一次西藏直播,同样有山,只是山峰换成了地球最高峰。

他以前很爱登山,但创业做了蔚来后便再没登山。

他并不是不爱登山了,只是换了方式,那些极北、极南、极西和极高的建设旅程,就是他攀山的新方式。

8月16日下午两点,蔚来定日珠峰换电站显示屏亮起,G318川藏换电路线全线贯通。

启动仪式现场,李斌说:

7年前提出加电比加油方便的愿景,很多人觉得我们在吹牛,我们知道不是一天两天完成的目标,是更长时间完成的目标。

当日,在珠峰大本营,他和众多车友合影,背影中珠峰阴云缭绕,一如蔚来十年间所陷入的争议。

山峰下,李斌说,“山在那里,人便向上,一步一步,总能走到”,如蔚来走过的路。

下山时,原本遮蔽珠峰的云雾忽然散开,日照山峰,金光如海。

当地人说,一年只有两次机会能见到日照金山。

挑战边界、挑战时间后,攀山者李斌终于等到了坦途。

G318川藏换电线路全线贯通时,藏族少年丁真也开车从理塘出发,沿川藏公路一路换电前往珠峰,出发时,丁真发了个视频。

李斌说,他喜欢丁真视频结尾的话:

“我想继续走,不停地走,无论目标是否遥远,我只是不想停下”。

还没有评论,来说两句吧...