青岛崂山华严寺:山海间的禅意清响

作者 申艳娟

2025年11月10日早晨七点从青岛胶州市出发,乘坐地铁八号线,换乘三号线、二号线、四号线,直接到达地铁四号线大河东站游客服务中心,这是我第五次游览崂山景区了。今天上午主要游览崂山华严寺景区,全程往返七公里山路,垂直拔升300米,用了两个小时。

乘坐景区的摆渡车,行至崂山深处,渐闻松涛阵阵,与海浪的低吟交织成韵。循着这份清越之声前行,华严寺便藏在群峰环抱的幽谷中,红墙黛瓦映着苍翠古木,晨钟暮鼓隐于山海之间,将千年禅意沉淀在崂山的灵秀里。

青岛华严寺,原名华严庵、华严禅院,位于山东省青岛市崂山区,地处崂山支脉那罗延山半腰,三面环山,左襟大海,始建于清顺治九年(1652年),后屡加修建,为中国佛教临济宗寺院,崂山三大寺院之一。

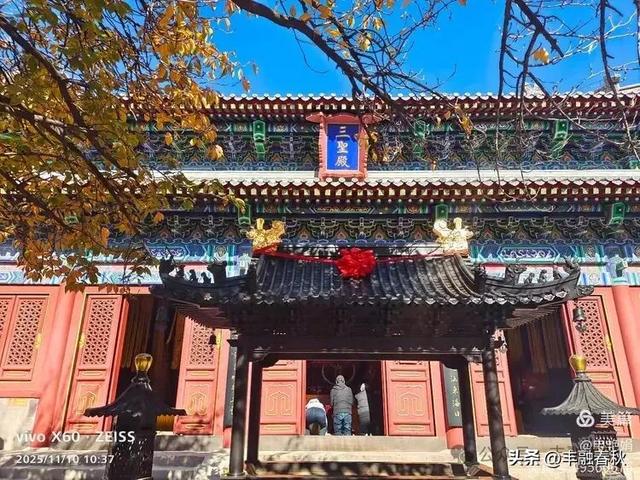

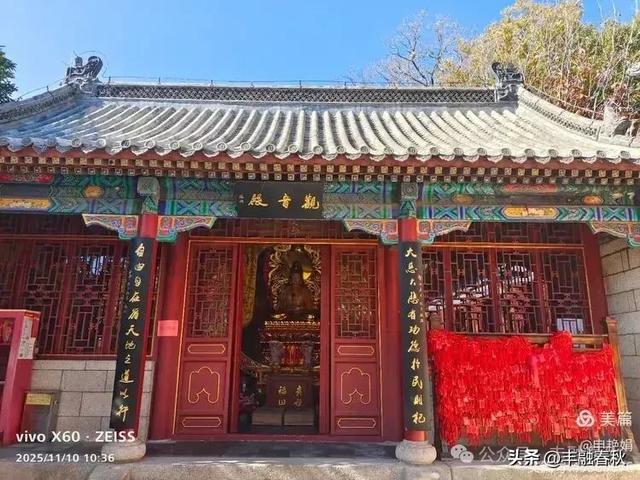

青岛华严寺总占地面积4000平方米,建筑面积2500平方米,房舍共计120余间,依山势而建,为“阶梯式”院落,分为四进,主要由山门、三圣殿、观音殿、韦陀阁、藏经阁、客堂等建筑组成,是青岛市较大的佛教建筑群和佛教文化传播中心。

寺院为四进阶梯式院落,主体建筑包括:

山门与藏经阁:藏经阁原藏元人手抄本《册府元龟》及清版《大藏经》,现藏青岛市博物馆。

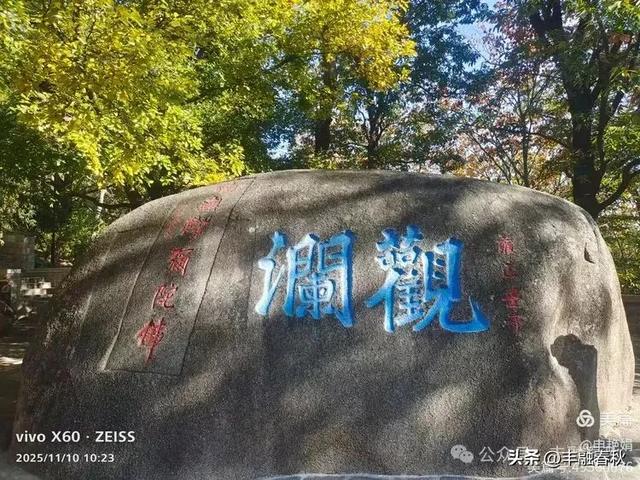

三圣殿与观音殿:供奉释迦牟尼及观音菩萨,殿前有甘露井。

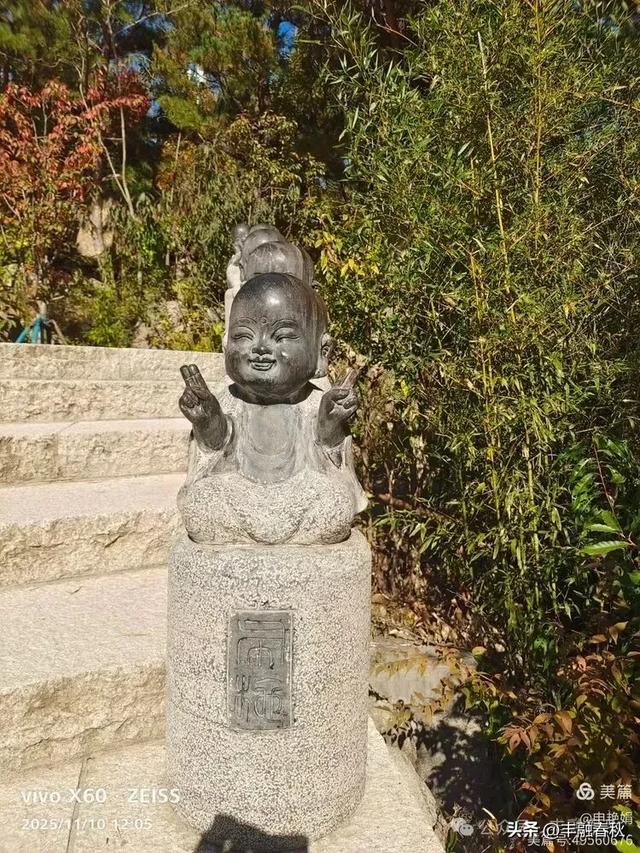

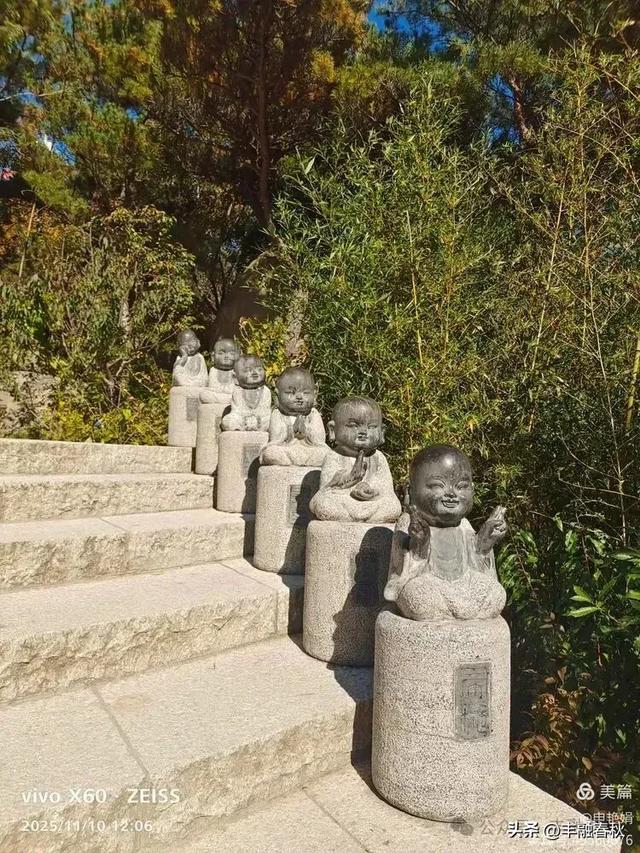

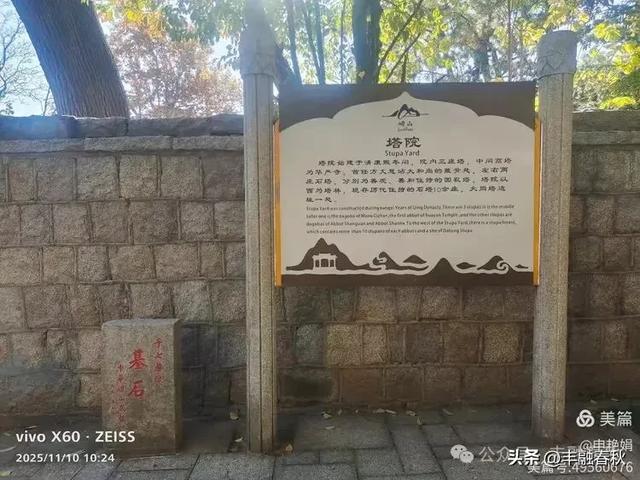

塔院:含慈沾墓塔(七级砖塔)及善和墓塔(相传为于七墓),存“松抱塔”古迹。

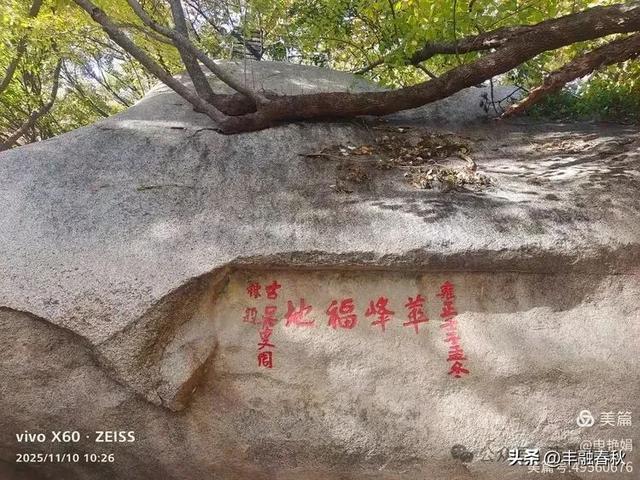

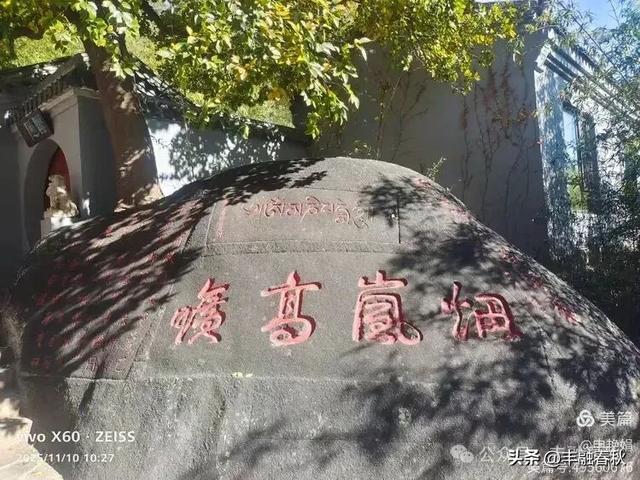

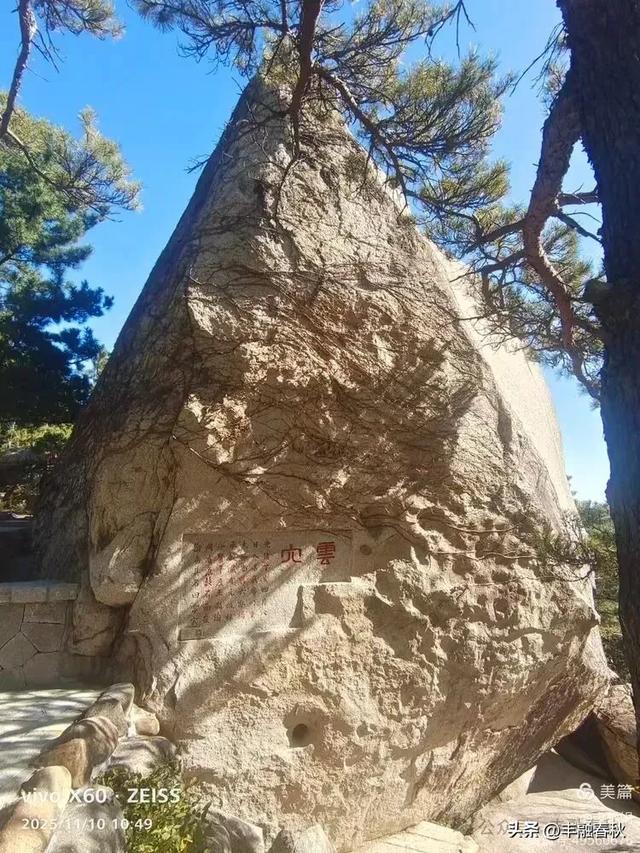

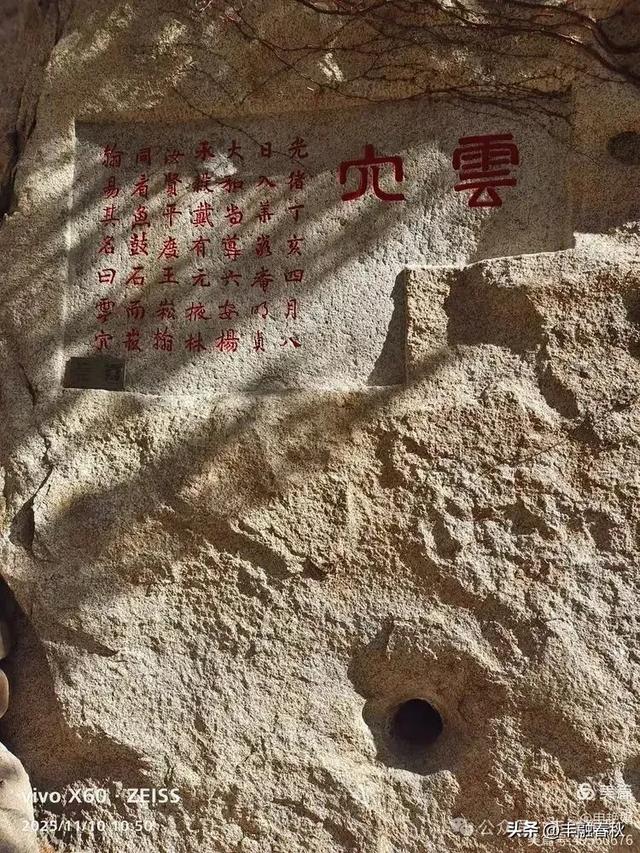

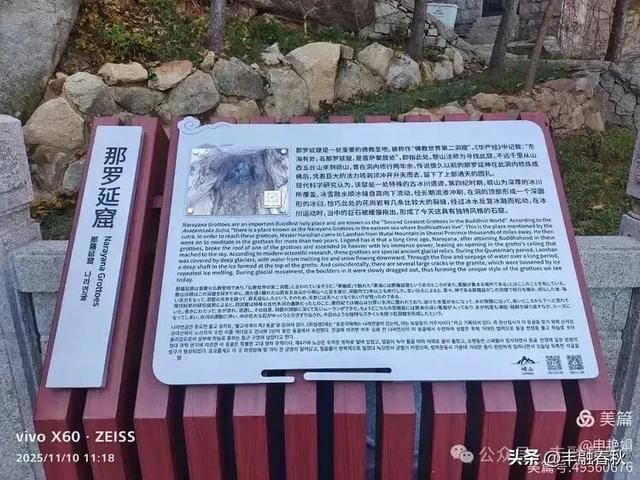

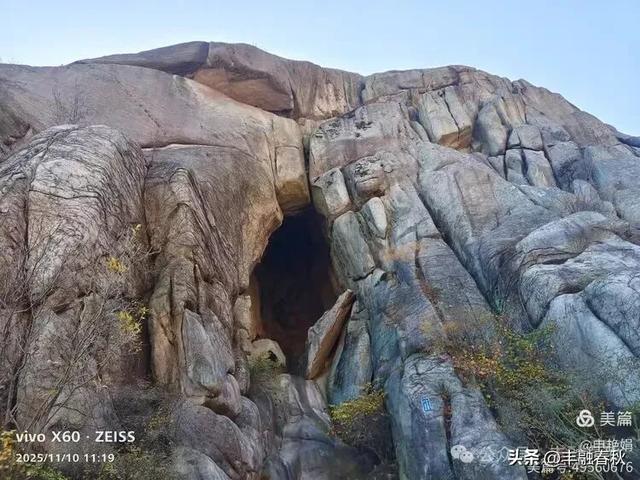

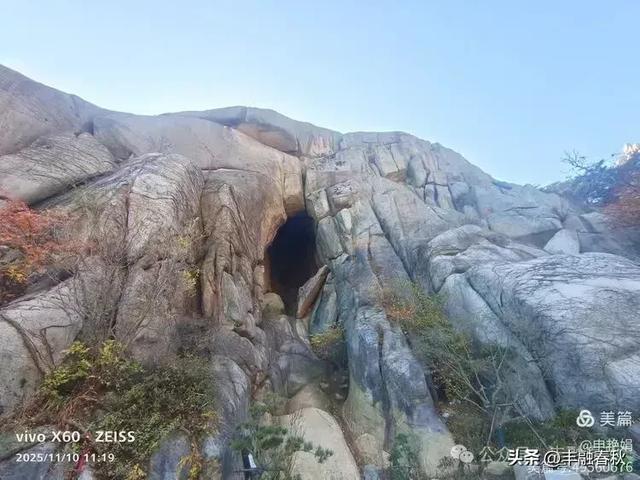

寺周有那罗延窟(佛教圣地)、挂月峰等自然景观,前有华严路连接海滨,沿途存“烟岚高旷”等题刻。作为崂山儒释道三教共生代表,其文化融合体现于建筑与山水布局中。

拾级而上,首先映入眼帘的是古朴的山门,“华严寺”三个鎏金大字笔力遒劲,匾额两侧的楹联“尘外不相关,几阅桑田几沧海;胸中无所得,半是青山半是云”,寥寥数语便点出此地超然物外的意境。山门内,两株参天古松亭亭如盖,树干苍劲挺拔,枝桠虬曲,据说已有数百年树龄,枝叶间筛下的阳光碎金般落在青石板上,伴着香火的淡淡清芬,让人瞬间褪去尘嚣。

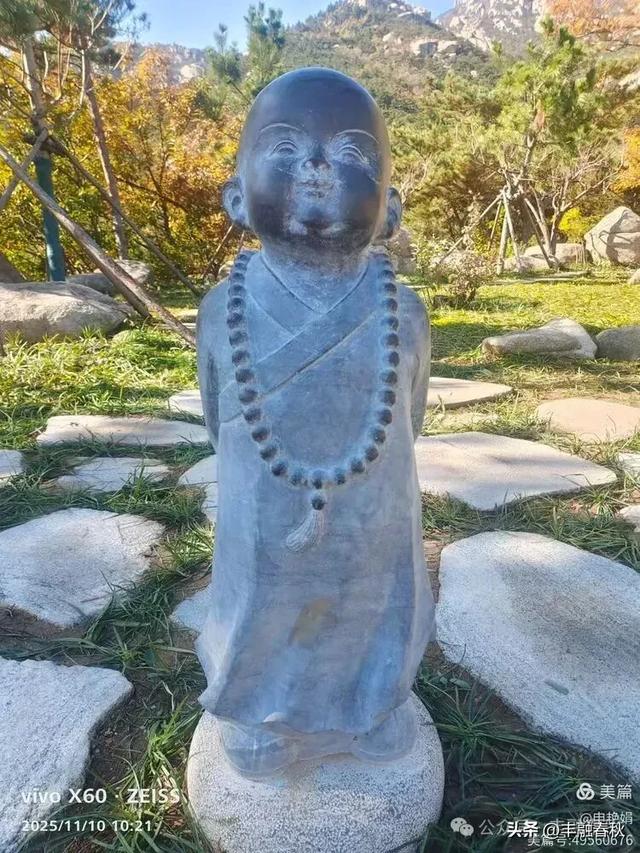

穿过天王殿,庭院豁然开阔。正中的三升殿气势恢宏,朱红梁柱配着雕花窗棂,殿顶的琉璃瓦在阳光下熠熠生辉。殿内诸佛塑像庄严肃穆,金身鎏彩,眉眼间透着慈悲与祥和。香客们虔诚地焚香跪拜,袅袅青烟升腾缭绕,耳畔是僧众诵经的梵音,低沉婉转,与殿外的山风、鸟鸣相融,让人不由得屏息凝神,心生敬畏。

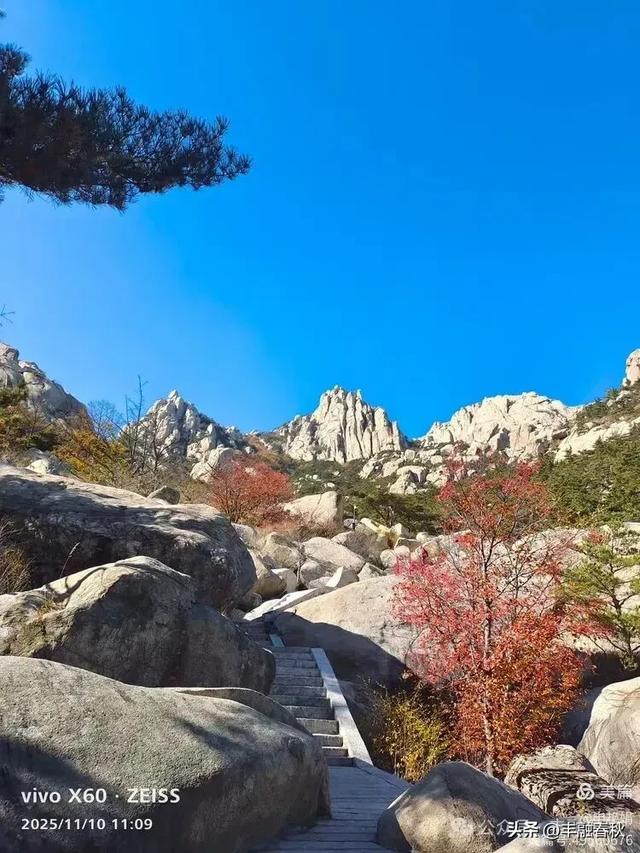

绕过三圣殿,往后山而行,石阶蜿蜒曲折,两旁草木葱茏。深秋时节,枫叶红得热烈,银杏黄得璀璨,与常青的松柏相映,层林尽染,如诗如画。沿途散落着几座禅院小屋,白墙黛瓦,竹篱环绕,偶尔有僧人提着水桶走过,步履轻盈,神色淡然,给这片山林添了几分出尘之态。行至半山腰,忽见一处观景台,凭栏远眺,崂山群峰如黛,云雾在山谷间流转,远处的黄海烟波浩渺,渔船点点,山海相依的壮阔景致尽收眼底,让人顿生“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情,又因禅意浸润,多了几分淡然与从容。

后山深处藏着华严寺的精髓——那罗延窟。洞窟天然形成,高约数十丈,洞内岩壁光滑,供奉着佛像,石壁上镌刻着历代文人墨客的题咏。站在窟前,能感受到山风穿洞而过的清凉,听闻海浪拍岸的远响,仿佛天地间的灵气都汇聚于此。传说当年华严宗高僧在此修行,洞窟便成了佛法传承的圣地,如今虽历经千年风雨,那份清净庄严依旧未改。

沿着石阶缓缓下山,回望这座藏于山海间的古寺,红墙黛瓦隐于层林之中,梵音袅袅萦绕耳畔,心中的浮躁早已被涤荡干净,只剩下满心的澄澈与安宁。

崂山华严寺,不似都市古刹的喧嚣,也无名山大寺的张扬,它借山海之灵秀,融禅意之清幽,让每一位到访者都能在青灯古佛、松涛海浪间,寻得一份内心的宁静,感受岁月沉淀的智慧与力量。这便是崂山的禅意,藏在山海之间,融于草木之中,悄然滋养着每一颗向往清净的心。

作者简介:申艳娟,1963年10月出生,河北省秦皇岛市抚宁人。系原北京军区守备第3师首任政委申泰昌的女儿。现居住在北京,在北京城建房地产开发有限公司工作,是一名电气工程师,现已退休,被聘为国家国史教育与马克思主义研究院高级专家,紫云书画院副院长,有多篇文章在网络等多家媒体发表。业余爱好:旅游、运动、写作。

还没有评论,来说两句吧...