秋水板闸(大运河系列•淮安板闸遗址公园)

大运河

一泓秋水缓缓流淌,将絮状的云朵揉碎在波光里,曾经沧海的大运河正享受着退休后的悠闲。河道上没有了行船,与之平行的公路上倒是车水马龙,宽阔的路中央还夹杂着轨道交通的专用道。安逸的水面富养出一大片浮萍,萍聚让人想起一首经典老歌:“别管以后将如何结束,至少我们曾经相聚过……”是的,相聚在运河千帆竞发的传说中,相聚在漕渠百舸争流的传奇里。

清江浦故道

清江浦故道

清江浦故道

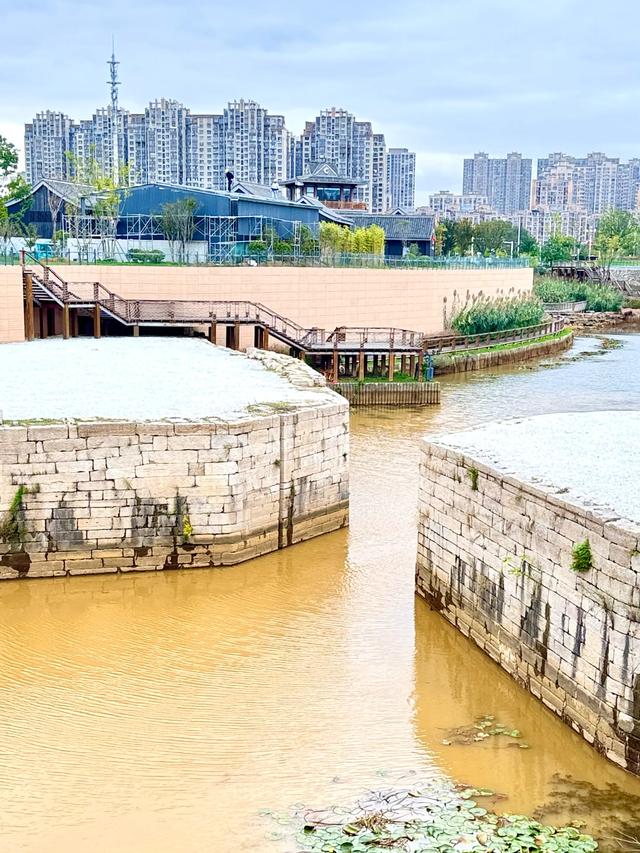

大运河东侧的滨河绿道中有一条浅浅的水溪,狗尾巴草在秋风中摇曳,犹如护水的卫士,卫士的身旁还多了一排粉黛乱子草,此刻正是她最美的时候。一只黑天鹅孤独地在水面游弋,远处驶来一条罱泥的小船。溪水由浅及深,水色也变得混黄,蓦然可见前方石墙耸立,墙体向内收缩,呈现出闸门的形状。这就是板闸,曾是大运河淮扬段的重要标志,它淹没于泥土中已有二百多年了,2014年大运河申遗成功,沿线各地都加紧了大运河文化带的建设,在淮安的运河工地上,史书中记载的板闸惊现于世,随着考古发掘的深入,板闸遗址完整地呈现出来。

板闸遗址

板闸遗址

明永乐迁都北京,每年需调用南方粮食四百万石,京杭大运河的漕运重任就显得尤为突出。淮扬运河(里运河)段因南宋时期的黄河夺淮,水情发生了很大的变化,淮河没有出路,注入洪泽、高宝诸湖,夏秋季节的洪水严重威胁着里运河的安全,必须在高邮、宝应等处筑长堤挡水。里运河过淮安,地势渐高,老淮安古称山阳,即在山的南边,这座山叫钵池山,山虽不高,但水往低处流,因此要设闸筑坝,抬高水位。永乐十三年(1415年),陈瑄以漕运总兵官的身份来到了淮安,他博采众长,因地制宜,筑堤、建坝、修闸,在淮安城北建五坝挡夺淮的黄河之水,这就是淮安五坝,用仁、义、礼、智、信命名,如今淮安轨道交通1号线的一些车站仍启用这些名字。于此同时,陈瑄开凿清江浦水道,从淮安城西直至清口,也就是当时黄河、淮河交汇的地方,因地势渐高,在清江浦上设移风闸、清江闸、福兴闸、新江闸,后又增设板闸(下移风闸)。

板闸遗址

板闸遗址

明宣德四年(1429年),朝廷在板闸设淮关,对往来船只征税,下辖淮、宿、海三关十八卡,如同现在高速公路的收费站,其征管范围涵盖整个苏北运河体系。板闸成为当时大运河上的“第一钞关”,板闸镇也随之而兴,成为山阳重镇、清淮脐脘。

陈瑄

陈瑄为漕运事业奋斗了三十多年,从一介武夫成长为水利专家,堪称古代技术官僚之楷模,卓越的理水能力使他成为明代漕运工程的开创者和奠基人。宣德八年(1433年),陈瑄在淮安总兵官任上病逝,被追封为平江侯。

板闸文化体验中心

板闸文化体验中心

淮安板闸很有特色,它初建时为木闸,所以称作板闸,后来改成石闸,但名称不变。闸体用条石砌筑,由迎水雁翅、正身、分水雁翅三部分构成,整个闸体呈八字形结构,全长五十多米,正身置闸板,船只在闸工的指挥下航行,下行灌塘,上行倒塘。清江五闸皆采用这样的形制。

板闸文化体验中心

板闸文化体验中心

清乾隆三十九年(1774年),黄河在清江浦老坝口处决堤,这次大洪水使山阳城(淮安府城)、板闸、河下、钵池山乃至宝应、高邮等处受灾惨重,洪水过后,平地淤高八九尺,板闸就此淤没,连钵池山也湮如平陆,山阳之名已名不符实。大运河在运河大堤不断加高的被动中维持通行,继续担负漕运的重任。咸丰五年(1855年),黄河在河南铜瓦厢决口,结束了六百多年夺淮的历史,改由山东利津入海。这次改道影响的是山东境内的大运河,航道阻滞,航运停止,此时正值鸦片战争和太平天国运动,漕运被连续切断,清政府无力恢复运河航道,被迫改为海运,这就促成了通商口岸上海的迅速崛起。

板闸文化体验中心

板闸文化体验中心

昔日的板闸湮没于地下整整二百四十年,2014年它重见天日。如今在板闸所在地设遗址公园,并建造“板闸文化体验中心”,这是一座关于板闸、淮关、板闸镇的专题展示馆。文化中心以“又见板闸”为主题,再现了板闸波澜壮阔的风云岁月。

板闸文化体验中心

秋色已浓,秋水正兴,走出板闸中心,耳边响起的还是那首名为《萍聚》的老歌:“只要我们曾经拥有过,对你我来说已经足够。人的一生有许多回忆,只愿你的追忆有个我。”这个人、这个你和我,就是大运河。

板闸遗址

还没有评论,来说两句吧...