文图:曹溪一滴 航拍 乔葛里风

2025年8月6日清晨,因有要事于八点半抵达蛟凤汽车城4S店。致电联系工作人员,对方却称我们约定的是中午十二点。我一时疑惑,翻查微信记录,果然错看了时间——只注意了日期,忽略了具体时刻。既然还有大把时间,便决定前往头陀寺一游。从蛟凤到南白象路程不远,正好借此机会探访这座久闻其名却未曾细访的古刹。

驱车抵达头陀寺,山门前设有规范的标线停车位,我们将车停在路边,步行而入。远远望去,寺庙依山而建,古意盎然,仿佛在静静诉说着千年的故事。

步入山门前,首先映入眼帘的是一方照壁,上书“永嘉祖庭”四个遒劲大字。照壁背面镌刻着《证道歌》全文,字字珠玑,仿佛将人带入玄觉大师的禅意世界。

穿过照壁,抬头便见一座牌坊巍然矗立,上书“头陀寺”三个大字,笔力雄浑,气势恢宏,令人肃然起敬。

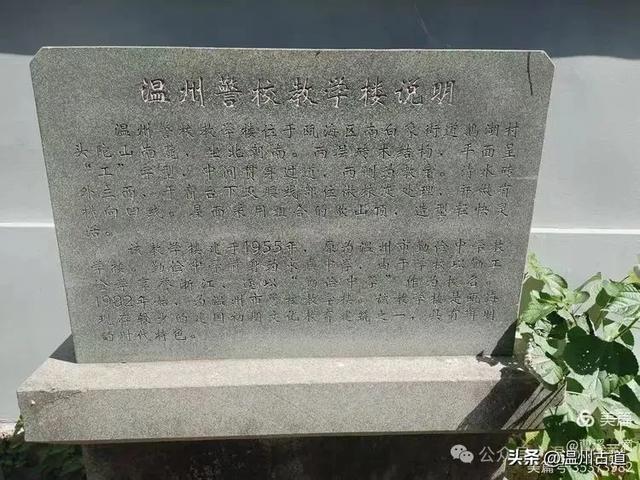

继续前行,一座坐北朝南的两层砖木结构建筑映入眼帘,这便是昔日温州警校的教学楼。其平面呈“工”字形,中间为贯穿式过道,两侧为教室。清水砖墙面,窗台下与腰线处的抹灰处理勾勒出简洁的横向凹线,屋面采用组合式歇山顶,造型轻盈而富有变化。

该楼始建于1955年,原为温州市勤俭中学教学楼,其前身是永嘉中学,因勤工俭学而闻名浙江,后以“勤俭中学”命名。自1982年起,这里成为温州市警校的教学场所。如今,这座建筑已成为瓯海区为数不多的建国初期文化教育遗存之一,承载着鲜明的时代印记。

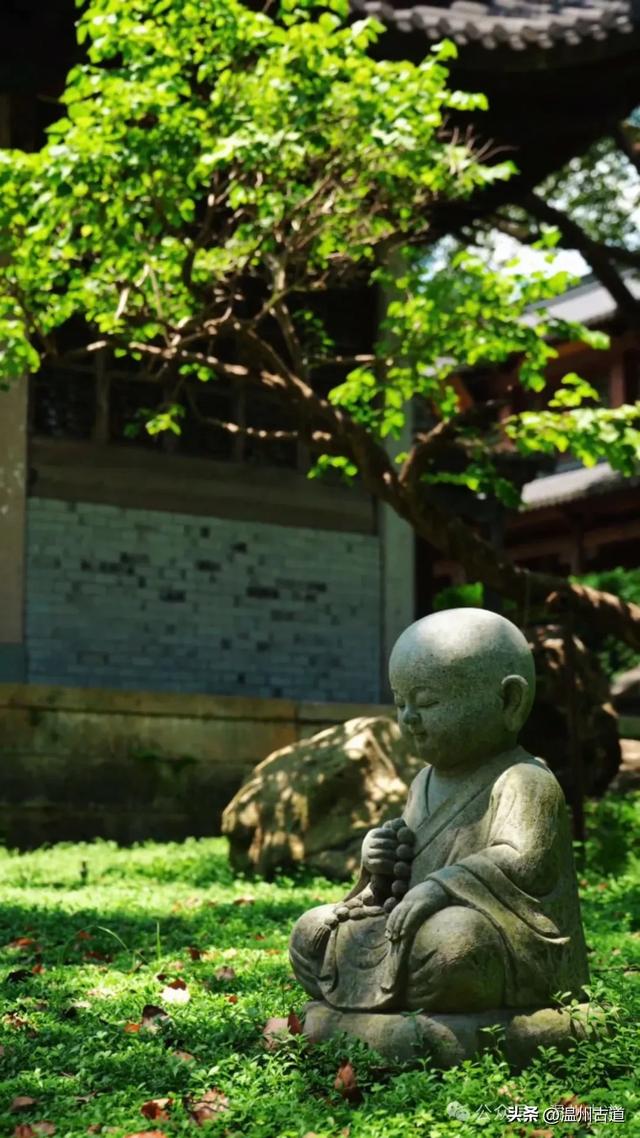

走过牌坊,迎面而来的是一座形如弯月的莲池,名为“宝月池”。池水引自山间清泉,涓涓不息,寓意佛法长存、法水不竭。池畔静谧,仿佛能洗净尘世的喧嚣。

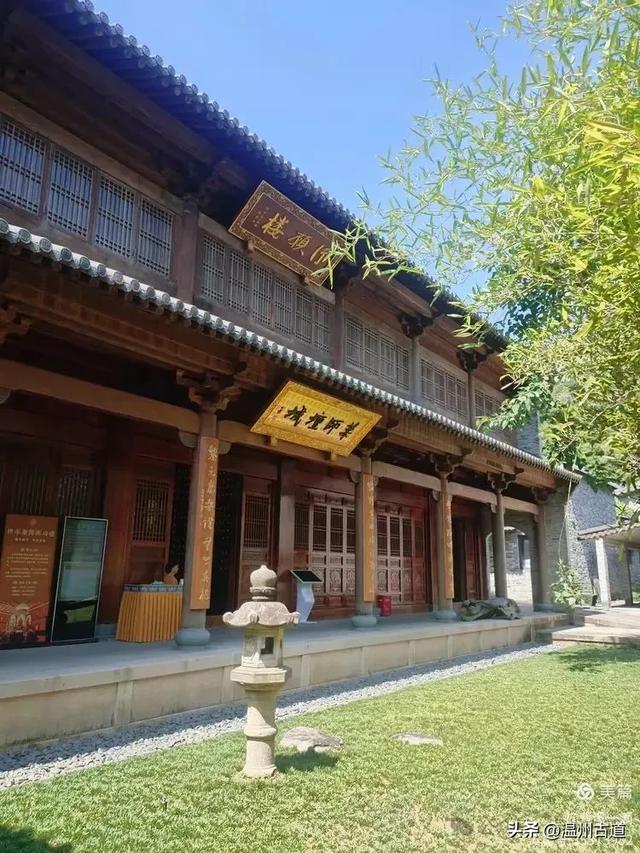

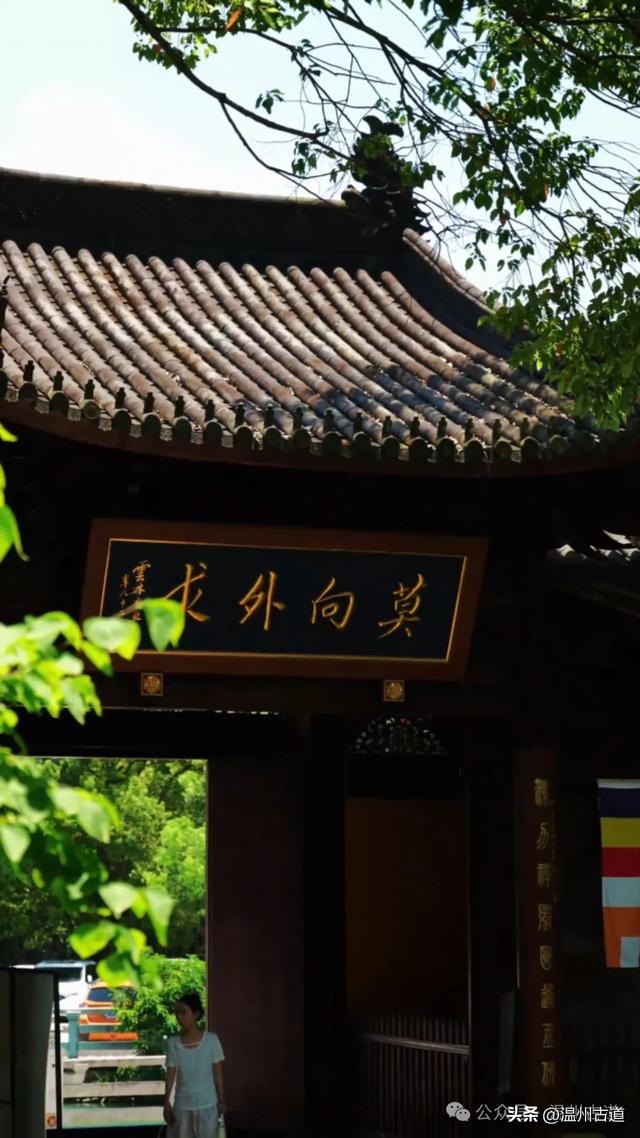

绕过莲池,便来到山门之前,门额上书“宿觉道场”四字,禅意深远,仿佛在提醒来者:此处乃觉悟之地。

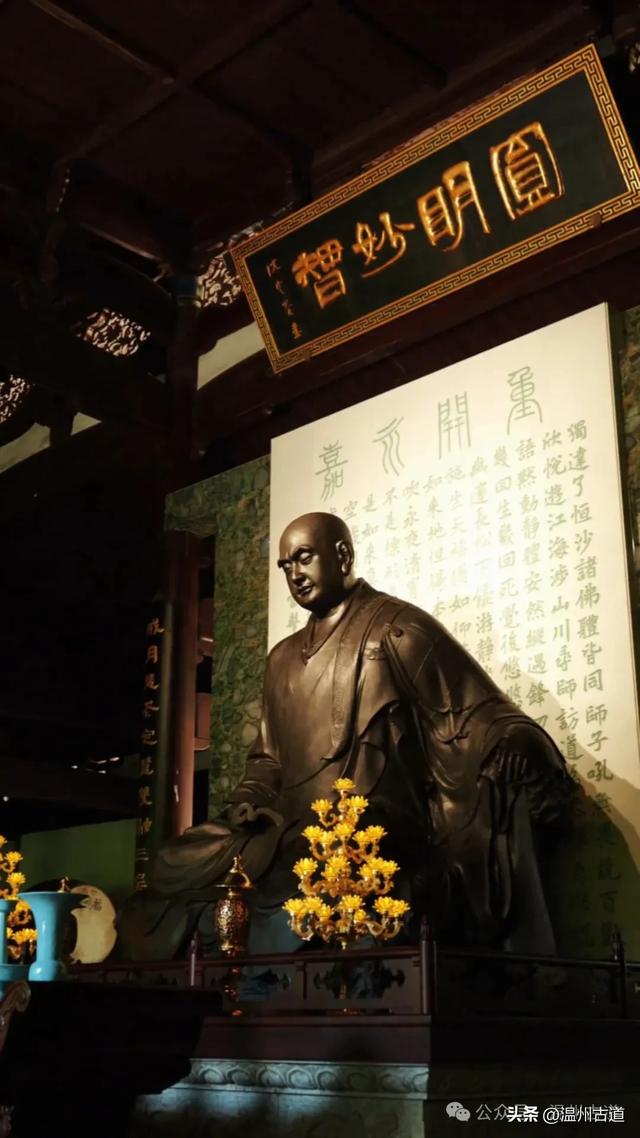

踏入山门,迎面而来的便是祖殿,殿内供奉着玄觉大师的圣像。玄觉,即永嘉大师,唐代高僧,曾在此山修行,后得曹溪印可,被誉为“一宿觉”。他所著的《证道歌》流传千古,被尊为禅宗经典。

穿过祖殿,便是庄严的大雄宝殿,殿宇巍峨,香火缭绕,佛像庄严,令人肃然起敬。这里是头陀寺的核心,也是信众礼佛、修行的重要场所。

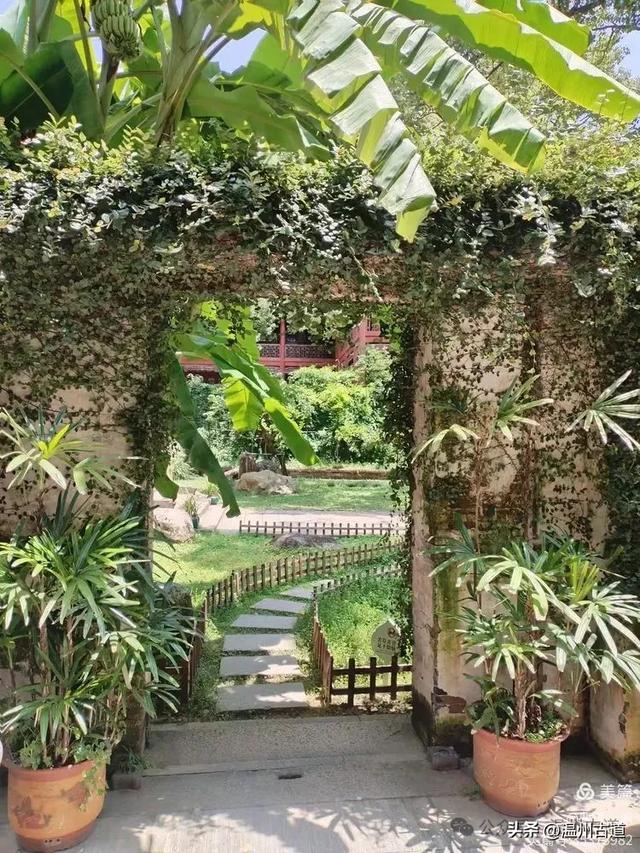

继续前行,可见一处静谧之所,为天台宗谛闲大师的闭关处。此处幽静深远,仿佛仍能感受到大师当年闭关修行时的清净与专注。

万佛楼的一楼为“三昧书屋”(瓯海图书馆的城市书吧),内提供咖啡、茶水与糕点,是静心阅读的理想之所。然更令人惊喜的是,二楼设有抄经区,在这喧嚣尘世中,寻得片刻安宁,抄写经文,涤荡心灵。

头陀寺历经无数风雨,多次重修,如今占地5.2万平方米,建筑面积达6000平方米。整座寺庙依山势而建,呈五进合院式中式古典木构建筑群,被誉为“浙南丛林之母”。建筑群沿中轴线依次分布:莲池→山门(天王殿)→祖殿→大雄宝殿→法堂→藏经楼→忘山阁,两侧配有心印楼、禅房、斋堂等建筑,布局严谨,气势恢宏。

在祖殿左侧,立有一块古碑,名为《重建头陀密印禅寺碑记》。碑文虽已模糊难辨,但据史料记载,此碑刻于清顺治十七年(1660年),由清都察院右副都御史周应期亲笔撰写。碑文详述头陀寺的由来与历史,称其“山形锐而圆顶,下瞰诸山如老僧踞坐说法”,故得名“头陀寺”。据郡志及禅典记载,永嘉真觉大师瑞安戴姓曾在此山修行,后得曹溪印可,被誉为“一宿觉”。

山门背面题有四字:“莫向求外”,禅意深远,意味无穷。此语如醍醐灌顶,提醒世人:若遇困境,当反躬自省,而非向外求索。此语虽简,却道尽禅宗精髓,亦成为当下广为流传的禅语,妙哉。

还没有评论,来说两句吧...