文/任天义:古柏森森处,犹闻《出师表》——汉中武侯祠记

几年前的一个初夏,我与友人同游陕南,特意绕路去了汉中勉县的武侯祠。那时节蜀地刚过梅雨,空气里还浸着草木的湿润,一路沿汉江而行,远远望见一片黛瓦飞檐隐在苍翠里,友人说:"到了。"

一、祠门深锁三国事

穿过写着"汉丞相诸葛武侯祠"的牌楼,脚下的青石板已被踩得温润。不同于成都武侯祠的热闹,这里静得能听见风过柏叶的轻响。守祠的老人说,这是全国现存最早的武侯祠,比成都的早了近半个世纪,当年刘禅下诏"近墓立祠",便是在此处。

门楼内侧的墙上嵌着一块清代的石碑,刻着诸葛亮《出师表》全文。友人偏爱书法,凑上去细瞧,指尖划过"鞠躬尽瘁,死而后已"八个字,忽然道:"你看这字里的筋骨,倒像他本人站在这儿说话。"我想起《三国志》里"身长八尺,容貌甚伟"的记载,再看眼前斑驳的碑刻,竟真觉有股凛然之气从石缝里渗出来。

二、古柏千载伴忠魂

绕过碑廊,迎面是一片郁郁葱葱的柏树林。最粗的那棵需三人合抱,树干上挂着"汉柏"的木牌,标注着树龄已有一千七百余年。老人说,这是诸葛亮去世后不久栽种的,民间叫它"帅旗柏",枝干向西南倾斜,像是永远朝着蜀地的方向。

我们在柏树下歇脚,看阳光透过层层叠叠的叶子,在地上织出晃动的光斑。友人忽然指着树身一处凹陷说:"传说当年姜维北伐,每次路过都要靠在这棵树下落泪,久而久之竟磨出了痕迹。"我摸了摸那处光滑的木纹,想象着千年前那个深夜,白发将军对着柏树低语的模样,风过时,柏叶沙沙,倒像谁在轻轻叹息。

三、殿宇犹存旧时风

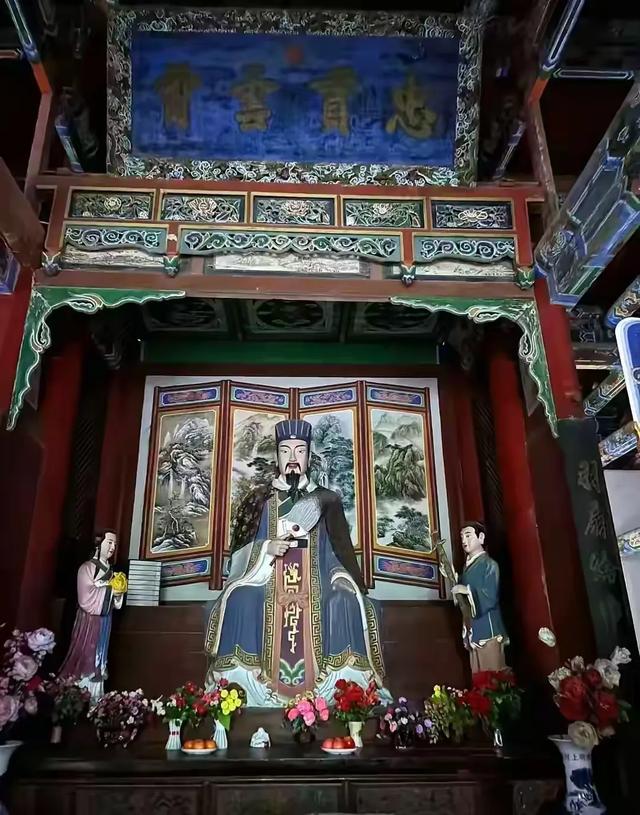

穿过拜殿,便是正殿。诸葛亮的塑像端坐正中,羽扇纶巾,目光沉静。两侧的偏殿里,陈列着姜维、马岱等人的画像,墙上还挂着当年北伐的路线图。友人指着地图上的"祁山"二字,笑道:"原来'六出祁山'是从这儿出发的。"

后院有口"诸葛井",井口的青石板被绳索磨出了深深的沟痕。据说这是诸葛亮驻军时开凿的,井水至今清冽。我们俯身去看,井里映着天光云影,还有两棵柏树的倒影,恍惚间竟像是看见千年前士兵们挑水的身影。

四、归途犹带墨香还

离开时已近黄昏,夕阳把祠堂的影子拉得很长。门口的石狮子被染成了金红色,牌楼的"忠贯云霄"匾额在余晖里格外醒目。友人买了本《诸葛亮集》,边走边翻,忽然念起"非淡泊无以明志,非宁静无以致远"。

汉江的晚风拂过衣襟,带着水汽和草木的清香。我望着远处连绵的秦岭,忽然明白为何后人总爱来这武侯祠:这里没有三国的金戈铁马,却有一个文人用一生践行的"忠"与"智",像那些古柏,在时光里站成了永恒。

如今再想起那日,记得最清的不是殿宇碑刻,倒是友人站在柏树下说的那句话:"读多少史书,都不如来这儿站一站——你看这草木山石,都在替他说未说完的话呢。"

乙巳年初伏 作于池老村老家

还没有评论,来说两句吧...