偶然路过鳌冠,看见墙上“四庙三祠一提督,一院一树万年蚀”的题字,起了好奇心,便想一探究竟(网上)。

鳌冠

鳌冠1960s与2010s卫星对照图

大自然的馈赠:海蚀地貌

海蚀地貌经万年浪蚀形成。

海蚀地貌

鳌冠村的海岸线长约2公里,原本被规划为环海大道。幸得海洋专家们的多方努力,得以保留下来,成为厦门市唯一未被开发的原生态海岸线。

其中800米为有规模的花岗岩海蚀地貌景观,有海蚀崖、海蚀穴、海蚀平台、海蚀洞、海蚀拱桥、海蚀蘑菇等海蚀地貌类型,以及众多形态逼真、造型生动的象形石景观。

考古鳌冠地名的由来

传说在很久以前,鳌冠只有李、马、黄、孙、涂五户人家,号“吾贯”。后来吴、林两氏进入“吾贯”后,改称鳌江,后改名鳌冠。

以上文字摘录自海沧区政府网站。

据圭海四记(ID:Amoynotes)考据:

鳌冠在历史上的第一次登场,是以“吴惯”的身份出现在高级别的国史、地理志中,年代在北宋时期,角色为官办盐场。

在北宋初年,福建成规模的产盐区仅在福州。大约在天圣年(公元1023~1032年)以后,随着晒盐技术的发展,福州以南的兴化、泉州、漳州也开始生产食盐, 其中,漳州下辖的附郭县,龙溪县的食盐主产区便在海沧境内。依元丰八年(1085年)定稿的《元丰九域志》,卷九福建路条载,望县龙溪辖有“六乡;海口、峡口、清远三镇;吴惯、沐渎、中栅三盐团”,此“吴惯”盐团便是鳌冠的前身。

灵惠庙(祀奉:主祀二位圣王、二位圣侯,兼祀观音佛祖、天上圣母)

灵惠庙碑记载了鳌冠的历史

灵惠庙的碑刻记载了鳌冠村从明初开始聚族于此。

鳌江之畔,名邑鳌冠,襟山临海,实为福灵之地。有明以来,林吴等聚族于斯,建宇设庙,崇祀忠精,神明赫濯,闾里以安。旧有神庙巍然,匾曰灵惠,祀张许福侯二公,配以南雷二位圣侯。盖六乡人士,感念四位公侯,困睢阳时节义护唐,见义生勇,尽忠国难。气节动天,天赐灵樟,溢香流丹,缘为神尊。佛祖妈祖,慈航普度,善保民生,因祀同庙。四方香火来往不绝,更有分灵庙播迁海外。

神灵赫濯历万古而常昭,庙貌巍峨经重修而奂美。神庙多历兴废,始于何时,已无可考。查厥旧碑,清乾隆年间提督吴公有率乡耆募金修葺,1992年海内外信众也曾集资重建,卅年之后,里人向义,感慨国泰民安,咸喜重新鸠匠,经营宏观,乐捐共庆千秋。

“灵惠庙”旧址发现了与“灵惠庙”历史有关的几块残损的古石碑,其中一方可见其重修时间是“乾隆二十五年”

庙中主殿供奉主神 左为唐朝真源令张巡,右为睢阳太守许远 偏殿供奉雷万春与南齐云二位忠臣

灵惠庙供奉着平息安禄山叛乱有功的“双忠圣王”。

公元756年唐至德年间,朝廷宣召各路兵马会剿安禄山叛乱,叛乱平息后追封张巡为东平王,许远为淮南王,雷万春为威烈侯,南霁云为彰义侯,敕建“双忠庙”春秋享祭。

每年农历正月初十,群众自发组织绕境巡安仪式,包括掷筊、换新装、巡境、过火、吃香桌等活动,场面热闹非凡。

信俗内容还包括问事签、药签等。

灵惠庙共有签诗一百八十首,其中事签六十首,药签一百二十首。

许多鳌冠居民出洋都会带上灵惠庙的香火,以求保佑。该信俗已传播至印尼、新加坡、马来西亚等地。

双忠圣王信俗,于2020年11月入选海沧区第三批「区级非遗代表性项目名录」

庙兜 延寿堂

根据《海沧文物要览》记载:庙兜延寿堂,位于海沧区海沧街道鳌冠行政村庙兜自然村,建于清代。供奉保生大帝。

这是一座民宅式宫庙,属于由前后两进主体建筑组成的合院式闽南传统建筑。略坐北朝南,方向190°,占地面积约100平方米,总面宽10米,总进深10米。砖木石结构,均硬山顶,第一进为假叠顶双燕尾脊,面阔3间2柱,进深1间2柱,第二进为单条燕尾脊,面阔3间2柱,进深3间3柱。左右护厝为叠顶平脊,马鞍形山墙,面阔6间,进深1间,此堂装饰比较简单,墙基及抱鼓石(已换新)均为清代原物,1993年重修。

庙内有清光绪十五年“重兴延寿堂倡捐序文”碑一方。

忠应宫

忠应宫

忠应宫,供奉保生大帝

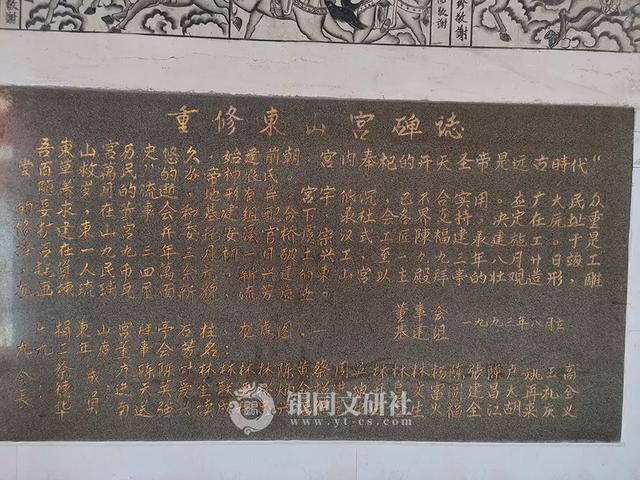

东山宫(奉祀开天圣帝,即炎帝神农氏)

三祠与一树

三祠应指林氏、吴氏、卢氏宗祠。只找到林氏与吴氏宗祠的资料。有卢氏宗祠资料的朋友们请在评论区里贴贴。

林氏宗祠

鳌冠林氏宗祠“敦本堂”

敦本堂建于明代,康熙年间曾有修葺

鳌冠林氏始祖乃莆田之林让,因时乱,林让于元末明初迁居鳌冠。

林氏宗祠敦本堂,位于鳌冠村东片252号,建于明代,康熙重修,历有修葺,1996年2月重修。

房子坐东朝西,为二进三开间硬山顶建筑。大门楹联是“九龙世代源流远,双柱宗支德泽长”,殿内檐悬有一匾,匾书“旨恩赏道御”,左上书“光绪叁拾肆年叁月日”,右下落款为“臣林汝舟恭承”(林汝舟,疑为林则徐长子,清代历任翰林、侍讲。待考)。祠前有拴马柱,南首为一排管理房。

很有意思的是,在宋燕鹏:宗族、方言与地缘认同——19世纪英属槟榔屿闽南社群的形塑途径一文中提到1786年槟榔屿开埠后英国人统治下的华人社会:19世纪槟榔屿五大姓为代表的闽南宗族组织的兴盛。其中的林氏族人就是来自鳌冠。

林氏九牧派裔孙莆田林让,元末明初迁居海澄县三都鳌冠社,后裔共分宫前、下河、石椅、竹脚、红厝后、山尾6 个角头,前两个角头组成勉述堂,六个角头又共组敦本堂祭拜祖先晋安郡王林禄和天上圣母妈祖林默娘,也属于祠堂和神庙二合一。

自1821 年起,来自中国福建省漳州府海澄县三都鳌冠社的林姓族人先后往返槟城与鳌冠社之间经商谋生。

1863 年,原籍鳌冠社的族长林清甲在槟城组设敦本堂及勉述堂,他们在槟城港仔口街门牌164号恒茂号附设联络处。

至到1866年林氏九龙堂建成之后,两堂才迁入九龙堂内。1891年8月20日,九龙堂林公司注册为合法社团。

与原乡鳌冠社敦本堂只是六个角头后裔相比,林氏九龙堂接纳来自福建省漳州海澄三都的林姓族人为会员。敦本堂的会员则皆来自福建省漳州府海澄县三都鳌冠社的6个角头。勉述堂的会员则是其中两个角头,即宫前及下河的林氏后裔。

虽然这三个组织同处一个屋檐下,但他们拥有个别的管理机构,并各自处理堂务。

林氏九龙堂内主祀天上圣母,每年农历三月廿三举行隆重祭奠欢庆妈祖诞辰。

可知林氏九龙堂在鳌冠社林氏的基础上,扩大到三都的林氏宗亲。

吴氏家庙

大门牌匾“吴氏家庙”为皇帝赐封,宗祠分别四个级(家庙、大宗祠、宗祠、小宗祠)

吴氏家庙垂裕堂

鳌冠吴氏吴敏于明正统八年(1443年),从晋江灵水迁居到鳌冠落户。吴氏家庙垂裕堂,与林氏宗祠并列而建。

鳌冠吴氏家庙垂裕堂是厦门地区十六座吴氏宗祠,保留最完整规模最大一座吴氏家庙,家庙总面积一千三百五十六平方,建筑面积373平方。

吴氏家庙的旗杆座,(官的等级与旗杆高度成正比)

关于吴氏家庙里的各位历史名人的轶事,麻烦各位看官帮忙补充。

六百年的老樟树

家庙的后院,有棵将近六百岁的老樟树。两次大火 依然没有把它烧毁

吴陞提督府

位于鳌冠村的吴陞宅

吴陞提督府位于现鳌冠村东片235号

吴陞,本姓黄。父亲黄瑞庄,是生意人,康熙五年(1666)举家迁居江西省弋阳县经营粮食生意。黄瑞庄曾两度娶妻无所出,后纳妾姚氏,连生二子,次子英瑛便是黄陞。

康熙九年(1670),黄陞满十八岁,父亲逝世,家道一时衰落。

已长大成人的黄陞,无意在家与大哥平分微薄的家产。一家人商讨后,黄陞独自领着生母姚氏拜别疼爱他的家人,从江西弋阳,千里迢迢徒步到达同安县在坊里南门外溪边街(即现在的海沧区鳌冠社),投奔姨母。

姨母的家境并不富裕,但对黄陞视如己出。不久,他便跟随姨母,改为吴姓,更名为吴陞。

在海沧生活两年后,吴陞赶上当地招募新兵。

入伍后,很能吃苦的吴陞在军营里日夜操练,磨练出一身硬本领,因而深得长官赏识。吴陞随千总出征,在攻克陈州一十九寨及海澄、金门、铜山诸岛战役中,立下不少功劳。

康熙二十二年(1683),吴陞又随将军施琅,攻克澎湖三十六岛,直抵鹿耳门,夺其天险。战功赫赫,升迁陕西游击,后提拔为广东水师副将,率领水师躬身巡视南海诸岛。

《桃源田中黄氏族谱》(卷五)载:“康熙五十四年,吴陞请旨回家建造祠宇,蒙上敕,命海澄县李奎督造衙署一座,三进”。

康熙五十五年(1716),吴陞为康熙皇帝出巡护驾十多天,荣获康熙皇帝盛赞“天下第一提督”。同年御赐吴陞“宽惠赴桓”匾额。这面牌匾,至今仍悬挂在海沧鳌冠吴陞旧居的厅堂上。屋旁,还有一块题有“泽家楼”的石匾。

康熙帝的赐匾“宽惠赴桓”

“泽家楼”的石匾

很快,吴陞升任浙江提督。雍正二年(1724),吴陞获授太子少傅职位。

雍正四年吴陞奏请朝廷,祈求恢复黄姓,以不忘所生。朝廷奏准他的请求,同时带念他三子早亡,仅有三孙,长孙永锡因承袭父亲吴铁麟之祖升荫,出嗣吴家,以承继吴家香火;次房孙溥之、溱之,则跟祖升恢复为黄姓,加恩二孙黄溥之、黄溱之准入国子监肄业。

雍正六年(1728)八月初八,黄陞在“福建陆路提督”任内逝世,享年七十有六。加赠太子太保(从一品),赐谥“勤恪”。

乾隆《泉州府志》卷五十六“国朝武蹟”记载:“吳陞,字澤源,同安人,本姓黃,為總旗禦賊于果塘,授千總,又從征金門、廈門、澎湖、臺灣,以功授陜西游擊,擢广事副將、調瓊州,自瓊崖歷銅鼓,經七州洋、四更沙,周遭三千里,躬自巡視,地方寧謐。陞定海總兵官,設法捕盜,奸宄屏跡,晉浙江提督,改福建陸路。雍正三年,加太子少保,明年卒,贈太子太保……”

乾隆《海澄县志》记载:“黄陞,字澤源,三都人,幼失怙,恃養於母姨,冒吳姓,衘恤终身,事姨如所生……”。

目前存放于海沧区档案馆“沧海观澜”主题展厅的石刻

“钦赐祭葬”匾额

吴陞墓,位于同安区五显镇四林村

吴陞墓墓碑

上个世纪80年代御制碑亭仍完整或因文物贩子盗窃导致碑亭垮塌

鳌冠书院

鳌冠书院旧址:曾为清代文人讲学之地

鳌冠书院的历史也查不到,欢迎各位看官补充。

“吴冠大队”“海沧公社”“第十生产队”

村广播站

鳌冠村广播放大站,1965年建立于林氏宗祠的一间小屋子,经过3次变迁,最终于1985年搬到了鳌冠社区东片187号

林志章是这里的广播员,每天的7:30-9:00播送一些中央新闻,10:30-12:00和16:30-18:00播放一些闽南语节目。

地灵必出人杰

曾在“闲话厦门之三 :中山”一文忠提到的“海峡华人三杰”之一:林文庆,据传祖籍为鳌冠。

林文庆长子林可胜(Robert K. S. Lim),是一位在中国近代科学(特别是对中国生命科学和医学研究)发展史上起了奠基作用的人。

1942年,林可胜当选为美国科学院外籍院士,1965年,为美国科学院院士。

在科学研究方面,他发现了“肠抑胃素”,开中国人发现激素之先河。对痛觉生理,特别是对认识阿斯匹林镇痛机制有卓著贡献。他的学术研究领国际科学之先。

在学科建设与发展方面,林可胜先生是协和生理学系首位华人系主任,但他的贡献远远超越了协和生理学系本身,他培养的大批学生对中国生命科学的发展产生了重要影响,他创建的中国生理学会、《中国生理学杂志》成为近代中国生命科学共同体形成的重要标志。

他创办了英文的《中国生理学杂志》,在中国当时没有其它生命科学研究性杂志的情况下,这个杂志是中国生命科学领域的唯一杂志,范围覆盖了生命科学多个领域。主编这个杂志的还有香港的安尔(H. G. Earle)、协和药理系主任伊博恩(B. E. Read)和协和生物化学系主任吴宪(协和第二位华裔系主任)。

林可胜也曾任过中华医学会会长。1948年,林可胜作为中国生物医学的自然领袖,对中央研究院设立院士制度起了作用。

林可胜是一个伟大的爱国者和民族英雄,他在抗战中建成中国战争救护和防疫体系,担任中国红十字总会救护总队长,并利用其国际声望得大批捐款和医药器械,为抗战提供了有力支撑。

抗战时期,林可胜领导医疗系统投身救国事业。日军进攻上海时,他领导了红十字医疗队参与救援。1937年,林可胜在汉口组织了20多个医疗队,成为中国红十字会的主力。在贵阳,林可胜主持了被称为中国战时最大的医学中心,组织的训练班培训了一万五千多医疗技术人员。他创建和领导了中国军队救护系统,1941年后出任当时政府军队医疗系统的主要领导职位,包括军医署长。林可胜不只领导组织,还曾亲上缅甸前线救护。林可胜在战时的工作两度为美国颁奖:1943年获罗斯福总统授荣誉勋章(Legion of Honor)、1946年获自由勋章(Medal of Freedom)。

抗战后,他创建了国防医学院。

2021年协和百年,致敬林可胜的“可胜大楼”揭牌

红色记忆永不褪色

“支前”船工苏党

苏党(曾用名:苏文党)

从安溪乞讨三天三夜走到海沧,在地主家当长工。

1949年4、5月份解放军侦察兵进驻厦门后溪 为解放厦门战斗做前期侦察工作。马銮村保长是共产党地下交通员,他与苏党相熟,问苏党:“解放军侦察需要人当船工,你愿不愿意为解放厦门做贡献?”

苏党毫不犹豫就答应下来。在将近半年的时间里苏党运用自己熟悉水路的优势多次带领解放军侦察情况,之后也参与了鳌冠渔民驾船“支前”,运送解放军抢滩登陆。

因为“支前”解放厦门作出突出贡献 苏党荣获三等功

在前期侦察工作和渡海作战中,苏党的勇敢机智给人留下深刻印象。他得到机会参与扫盲培训, 之后被培养成为海澄县公安特派员。

解放初期,我国广大农村地区并没有派出所等机构,只有1位或者2位公安特派员。

1953年7月16日东山保卫战打响。

苏党与一众来自诏安、云霄等地公安特派员、民兵等组成一支二三十人的队伍增援前线。凭借着一腔热血和熟悉地形优势,这支临时作战部队歼灭敌军十余人为战斗胜利作出杰出贡献。苏党本人也因此荣获一等功。

2007年,苏党去世 在他去世前,他的两张军功奖状 被原31集团军军史馆永久收藏

“支前”船工刘营

10多岁的刘营父母相继过世成了一名孤儿。先是给人打长工,后来在码头“走船”。

解放战斗打响之前解放军来到鳌冠村征集“支前”船工,驾船运送大军抢滩登陆。当时24岁的刘营第一个报名参加。

当时,国民党约3万重兵守卫厦门岛。解放军采取“声东击西”的战术,分三支力量:一支假装攻打鼓浪屿,第二支从集美、刘五店出发攻击厦门岛北部,第三支从鳌冠出发攻打厦门岛西北部,在寨上至湖里一线突破。

鳌冠位于厦门岛的西面,有较长的海岸线和几个小港湾,鳌冠至今留存有一个叫“渡船头”的古渡头,仍然是船只的停泊地。

当年,解放军31军92师出发地点就是这个渡船头(今东方高尔夫球场附近),地形上是一个凹进去的小海湾,船只集聚在这里时,不易被敌军侦察发现。其次,选择对面登陆的地点在厦门西北部的殿前,也是比较偏僻的地带,并且有石湖山、寨上作为登陆掩护,这一带敌军布防比较薄弱。

再者,两地路程,如果不考虑顺逆风的话,摇橹一个小时左右即可到达,距离出发地相对比较近。当时,国民党把厦门岛北部作为防御重点,又有解放军鼓浪屿的佯装战,所以从鳌冠出发相对于从集美出发更加隐蔽。

当敌方调动军队应付岛的南北面时,从鳌冠出发的解放军更易登岛,也更易一举击溃敌方。由此可见鳌冠对于厦门解放,有着何等的重要的战略和战时位置。

1949年10月15日晚8时我军吹响了分路解放厦鼓的号角。鳌冠一带的解放军则主攻石湖山。

因从小在海边练就高超驾船术,刘营被任命为一艘较大帆船的舵手。数十名解放军有序地上船,刘营拉起风帆,起锚出发从鳌冠村的海湾出发,运送解放军在石湖山、寨上一带登陆。

当时天助我军,海上顺风顺水,一船满载七八十个人15分钟左右就抵达厦门岛石湖山。船上有位指战员告诉大家:咱们这艘船,最先登陆厦门!

国民党军队频频往天空发射照明弹,整个天空被照得如同白昼。来回转动的探照灯,把整个厦门海和鳌冠村这边的山头照得清清楚楚。渡海的船只全部暴露在敌人的眼皮底下,敌人的大炮和机枪一直射击,‘哒!哒!哒!’响个不停,他们想用强大的火力逼退解放军。

每艘船上都配了两名船工,部队对船工的照顾和保护做得十分周详。每艘船的船头都堆放着4个装满牡蛎壳的麻袋,以防船工中弹。同时,还派两名会说闽南话的战士保护船工。第一船解放军战士刚过鳌冠附近的宝珠屿,敌人就开始疯狂地轰炸。

那一晚,刘营的船每小时来回一两趟,但战事却非一帆风顺,枪炮声越来越激烈,海水也开始退潮。运载途中有海水一段惊险的插曲,船上官兵对厦门岛海面的地形不熟悉,介于鳌冠与石湖山之间的小岛屿宝珠坪因退潮露出一大块滩涂,船上的军官看到宝珠坪误以为已经到达厦门岛,于是下令登陆。刘营认出这并非厦门岛,即与指挥员进行沟通,才使部队避免重大失误。

皖北日报报道厦门解放

厦门解放后,凭借着在支前战斗中的英勇表现,刘营被推荐为船工代表,参加1950年初召开的第二次全国英雄模范大会。在那次大会上,他荣获“支前船工二等功”称号。

厦门解放后,刘营并没有离开部队,而是辗转于泉州、同安、集美等地,为解放军运送军需物资。不久后他便志愿入伍,追随部队集结于莲河一带,日夜操练,准备继续解放金门。

1952年,刘营所在部队大量裁员,刘营也因此回到家乡。

老人的各种证书、笔记、信件等都装在军用包包里。包上面写着“提高警惕,保卫祖国,随时准备歼灭入侵之敌”

抗美援朝老兵姚水先

姚水先(曾用名:姚代燕)

姚水先是1918年生人,1951年2月入朝作战,曾获三等功4次、四等功3次。

学习笔记详细记录了老人入朝作战记录

尽管战功赫赫 但姚水先在日记中却仍反思 “但对人民贡献太少”

结语:数风流人物还看今朝

鳌冠特大桥和鳌冠大桥海上桥梁桩基施工

还没有评论,来说两句吧...