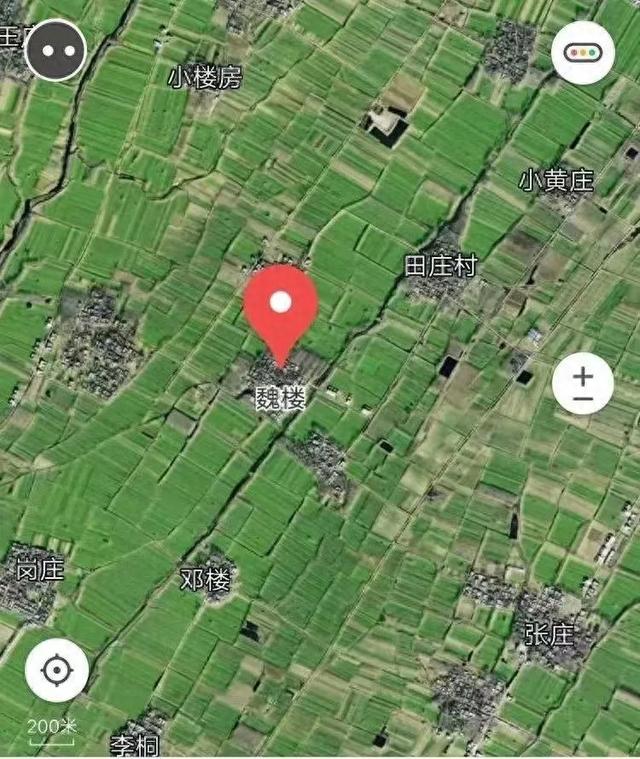

在河南省社旗县的东部,广袤的丘陵地带连绵起伏,县境的人们亲切地称这片区域为东大岗。而在这东大岗之上,有一颗璀璨的红色明珠——红色文化旅游村“魏楼”。

它坐落在饶良镇东北八里、朱集镇西十里的平岗地上,几条平坦宽阔的硬化路如纽带般蜿蜒至该村,使得这里交通十分便利,为人们走进魏楼、了解魏楼提供了极大的便利。

魏楼村的历史沿革颇为丰富。它原属泌阳县饶良区,后来随着社旗县的建县,被析置到田庄乡。经过一系列撤乡并镇的行政调整,如今的魏楼村已成为朱集镇田庄村委的一部分。尽管行政区域有所变化,但魏楼村独特的文化底蕴和红色基因从未改变。

走进魏楼村,首先映入眼帘的便是村里两处极具历史意义的红色遗址。

一处是位于村西北的红色区政府旧址,那五间饱经岁月沧桑的房屋,静静地伫立在那里,仿佛在无声地诉说着往昔的峥嵘岁月。在1947年10月至1949年1月这一年零三个月的时间里,这里曾是泌西县爱国民主饶良区政府的所在地。

当时,桐柏军区泌西县饶良区政府就设在村西北24间房的两处院落内。在那个战火纷飞的年代,区委干部们在这里日夜忙碌,精心指挥发动群众参与革命,与敌人展开了艰苦卓绝的斗争。由于当地群众工作做得极为扎实,大家不仅注意保密,而且防守严谨,即便历经多次国民党军队的拉锯战斗,却始终没出过大的差错。

值得一提的是,从这里走出了许多优秀的领导干部,建国后,有几位曾担任省市级领导,像原山西省副省长孙克华,还有市、县级的吴可见、王杞桓、赵祥庆等。他们的英勇事迹在《泌西县三区饶良的事》一文中有着详细的叙述,感兴趣的人可以查阅了解,去探寻那段波澜壮阔的历史。

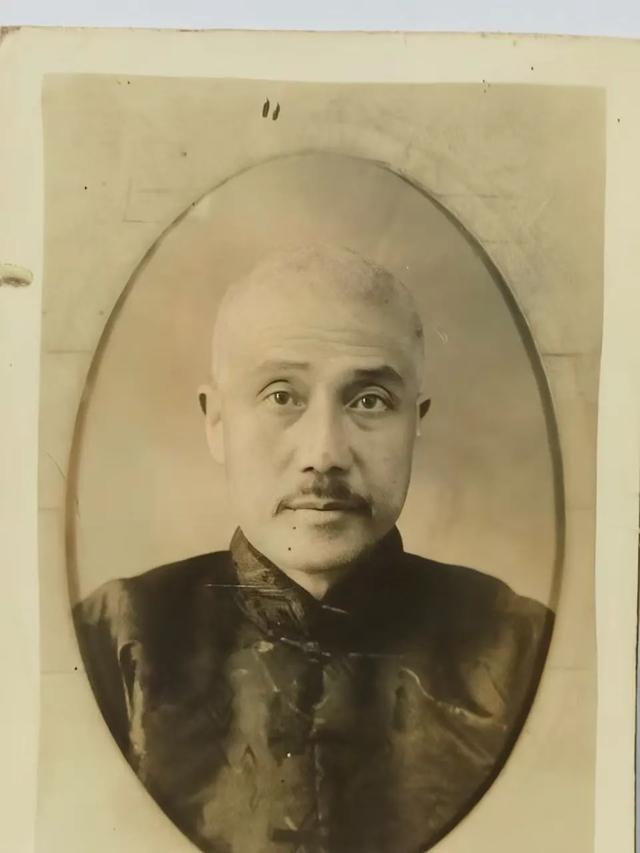

另一处红色遗址是位于村东北临路的“三韩墓园”。这里安息着河南省学界闻人韩运章(字自步),以及他的长子——早期革命烈士韩源波(名绍湘)的衣冠冢,还有次子韩绍周(字郁文)。父子三人在省、市、县志上均是声名远扬的人物。韩运章在学界造诣颇深,他的学识和品德备受赞誉;韩源波怀着满腔的革命热情,为了理想英勇献身;韩绍周曾参加抗日,为保卫国家贡献力量,后担任国民党泌阳县县长。

1975年,韩绍周获特赦返回魏楼,受到了支部和村民的悉心照顾,在当地留下了许多温暖人心的轶事。若想深入了解他们的事迹,可查阅省政协文史资料12期《学界闻人韩自步生平》、《社旗县饶良早期共产党员韩源波》、《国民党泌阳县长韩绍周传奇》等文章,从这些珍贵的历史资料中,感受他们跌宕起伏的人生。

除了这些红色遗址和知名人物,魏楼村还涌现出了许多可歌可泣的革命先辈。抗日的新四军连长张书介便是其中之一。他性格直爽正直,原本生活在魏楼村。在共产党于唐、泌交界地区组织武装唐泌游击队时,经夏老庄某人的动员,张书介毅然决然地投身革命。上级为了保存革命力量,将他们送往竹沟参加新四军的队伍。

在部队里,张书介凭借出色的工作能力和作战时的英勇无畏,一路晋升为连长。建国后,解放军部队驻扎在四川省某地,当时部队动员复员,战士们可以选择到地方政府工作或返乡。张书介怀着对家乡的深厚眷恋,选择回到魏楼。

部队按标准发给他五千元人民币的复员安置费,在当时,这可是一笔巨款,按当时的物价水平,足以保障他一生的花销。但张书介心怀大义,时常周济他人。后来,由于六十年代物价飞涨,货币贬值,他的生活逐渐沦为一般水平。

即便如此,他贫而不忘其志,始终心系共产党,坚定地拥护政府,时刻展现出老革命的风范。他还担任基层干部,兼职学校校外辅导员、校贫宣传队长,经常为学生们讲述革命故事,用自己的亲身经历弘扬正能量,激励着一代又一代的年轻人。

齐国瑞,是魏楼村成立区政府时的骨干民兵。在那段艰难的岁月里,他肩负着保卫区政府的重任,积极参与急性土改工作。由于他工作积极主动、能力出众,被提拔为乡长,后来才迁回原籍村庄。他为魏楼村的革命事业和初期建设做出了不可磨灭的贡献。

段国全,出身贫农,早年便接触到了泌阳县地下党的某组织部长。在宣传革命的过程中,他常常将部长说的话传达给群众,久而久之,群众送给他一个亲切的雅号——段部长。他为人古道热肠,不仅忙于发动群众参与革命的公事,还热心兼顾村民各家的琐事。作为骨干民兵,他在守卫区政府时立下了赫赫战功,后来成为了一名村干部,继续为村民服务。

张保全是老连长张书介的胞弟,在兄弟四人中排行老二。他是一位敢作敢为的农民代表,同时也是一名持枪民兵。在新政权建设的过程中,他立下了汗马功劳。1953年,在镇压反革命运动中,政府工作队误抓了开明士绅原保长张克勤。张保全得知后,立刻带人追到饶良街区政府,详细讲明情况,坚决要求放人。上级部门在了解情况后,意识到抓错了人,再加上众人的极力保释,张克勤最终被释放。张保全主持正义的事迹在当地流传至今,成为了人们口中的佳话。

苗太拴原本是大苗庄的贫苦农民,他性情耿直倔强。因不堪一位地主的压迫,与地主展开了激烈的争斗。为了避免报复,他搬到魏楼村种地。1947年底,共产党武工队进驻魏楼,上级发动齐国瑞、段国全、苗太拴、张保全等穷苦百姓参加革命,组建武装力量。苗太拴表现得尤为积极,他怀着对新生活的向往和对革命的坚定信念,全身心地投入到革命事业中。

建国后,他光荣地加入了中国共产党,并担任基层干部。他一生都以贫农代表的身份,敢于对上级一些干部的乱指挥行为提出质疑,不怕得罪人,因此在饶良区颇具名气。他的这种刚正不阿的精神,为魏楼村的发展营造了良好的风气。

时光流转,来到了改革开放的新时代,魏楼村在经济发展的浪潮中也涌现出了一批杰出的弄潮儿。他们是土生土长的魏楼人,虽然事业在外地蓬勃发展,但始终不忘初心,将企业的根基牢牢地扎在魏楼。

张明军,河南明军环境工程有限公司董事长。他名下的新乡市振华冲压有限公司、新乡市振华机动车号牌厂、新乡振华太阳能热水器厂等,都是颇具规模的下属实体企业。他不仅在商业领域取得了巨大成功,还在社会和政治舞台上发挥着重要作用。他担任新乡市南阳商会会长、党支部书记,同时还是河南陆军高炮师预备役四团参谋长,并且连续16年被评为军、师、团优秀军官。他还是新乡市人大代表、红旗区人大代表,并荣获优秀党员称号。

张明军的成功并非偶然,他的父亲书江老人聪慧豁达、诚信待人,解放前后在泌阳县城经营百货生意,解放后更是魏楼村第一个去饶良街开门店的人。张明军在这样的家庭氛围熏陶下,从小就受到良好的教育。他随双亲在饶良学校就读,高中毕业后前往新乡市新飞集团上班。在积累了丰富的经验和人脉后,他凭借着以诚为本的经营理念,创立了新乡市振华冲压件厂。

此后,他一步一个脚印,不断拓展事业版图,最终创立明军环境有限公司并担任董事长。他的企业不仅创造了显著的经济效益,还为社会提供了大量的就业机会,赢得了新乡市的多项政治荣誉。

张宏耀深受经济改革开放浪潮的影响,只身前往广州打拼。在广州,他历经无数次的考察和尝试,凭借着敏锐的商业眼光和顽强的拼搏精神,成立了东莞市华端塑胶科技有限公司,并担任总经理。张宏耀虽然身处外地,但始终心系家乡。张氏是饶良的望族,然而旧有的族谱年久失修。

作为年纪轻却辈分高且颇具威望的他,深知“国有史,族有谱”的重要性。于是,他慷慨地拿出万元以上的启动资金,主持修谱工作。他组织张端系宗族的热心文人,经过不懈努力,最终将饶良张氏族谱整修一新。新族谱中还载有族规:应爱共产党、爱国家,遵纪守法、团结待人。这份新族谱不仅规范有序,还因其对地方文化的传承意义,被纳入《饶良镇志》,并被省图书馆文史馆收藏。张宏耀为地方文化的传承和发展做出了重要贡献。

张明群,河南泌阳县恒泰爆破有限公司董事长,同时还担任泌阳县源丰市政工程有限公司经理。他凭借卓越的领导才能和对市场的精准把握,在爆破和市政工程领域取得了不俗的成绩。他还是驻马店市人大代表、泌阳县人大代表,积极为地方的发展建言献策,推动当地经济和社会的进步。

张明义,河南途尚建筑工程有限公司董事长,公司总部位于郑州。他在建筑行业深耕多年,凭借专业的技术和优质的服务,在激烈的市场竞争中脱颖而出,为公司赢得了良好的口碑和广阔的发展空间。

张强,又名龙拴,社旗县领航教育电子商行经理。他紧跟时代步伐,专注于教育电子产品领域,为推动当地教育事业的发展贡献着自己的力量。

如今的魏楼村,因为有着深厚的红色传统,一直备受关注。田庄大队后来改为田庄村委,四任支部书记均出自魏楼,他们分别是张书章同志、段须旺同志、张顺吉同志,以及现任支部书记袁松坡。袁松坡年富力强、见识不凡,在村组干部张明卷和众多热心村民的支持下,他决心将魏楼打造成红色文化旅游村。

目前,他们已向上级汇报了这一想法,并引起了有关领导的重视。相信在未来,魏楼村会加大宣传力度,充分挖掘自身的红色文化资源,吸引更多的人前来参观学习,让这片充满红色记忆的土地焕发出新的生机与活力。

作者简介

韩芳,社旗县饶良镇西街人,生于一九五〇年,早年曾任镇企业办公会计、竹木交易所长、贸易商行经理、饶良村砖厂厂长、豫南韩愈裔传世系谱副理事长等职,曾参与编撰《泌阳县志》、《饶良镇志》,2023年出版二十二万字的《饶良古镇轶事》一书。现居郑州市。

还没有评论,来说两句吧...