在中国地理与历史的经纬线上,有一座独一无二的城市。她自殷商得名,经历三千余年风雨洗礼,却从未更改过城市的名字。

她,就是邯郸。

邯郸,地处河北省最南部,与山西、山东、河南三省接壤,是我国南北通衢的交通枢纽。邯郸之名,最早出现于《汉书·地理志》中所载:“邯郸山,在东城下,单,尽也,城廓从邑,故加邑云。”其意为:在此城的东面,有一座名为邯山的山脉,单即为山脉的尽头,邯山到此而止,得名邯单。又因城廓从邑,即城市都是由城墙围起来的,所以单字加了一个耳刀旁,故名邯郸。

今天的邯郸城,不仅是南北交通的咽喉,更是中华文明史上的一部“活态百科全书”。从商代离宫、战国赵都,到三国邺城、北朝佛国……邯郸,用这个三千年不曾中断的名字,串起了中国历史的跌宕起伏,也奠定了她在地理与历史上的独特坐标。我走进古城邯郸,在战国的烽火、三国的权谋与北朝的佛光中,想要试着读懂中华文明绵延不绝的生命力。

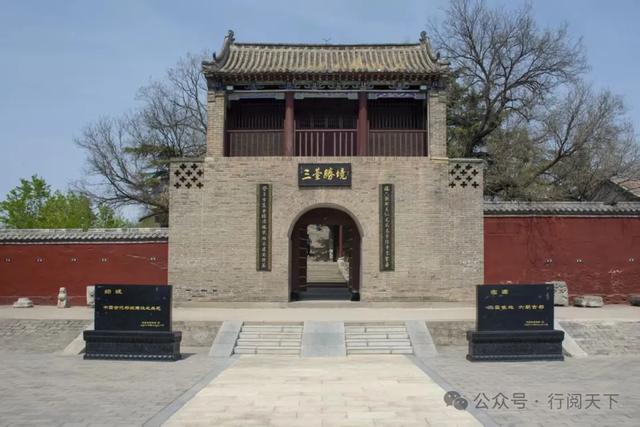

丛台歌舞随风逝,回望一梦三千年

邯郸最辉煌的篇章,属于战国。

赵敬侯将赵国都城迁至邯郸,使其成为中原北部的政治、经济与文化中心。此后百余年,八代赵王在此经营,使邯郸跻身“战国七雄”之一,步入鼎盛时期。

而今天,最能代表那段风云岁月的,是武灵丛台。

丛台,传说为赵武灵王所建,用于点将阅兵、观赏歌舞。因其台榭相连,故得“丛台”之名。唐代诗人李白曾在此凭吊,留下“回首丛台尽荆棘,翠娥无影乱寒塘”的慨叹。如今的丛台虽为明清修复,已非原貌,但我们仍能从南宋词人曾觌的词“风萧瑟。邯郸古道伤行客。伤行客。繁华一瞬,不堪思忆。丛台歌舞无消息。金尊玉管空尘迹。空尘迹。连天草树,暮云凝碧。”之中,感受其昔日的风华与苍凉。

然而,丛台不仅是歌舞升平的象征,更是一段改革图强的历史现场——那就是名垂青史的“胡服骑射”。

战国时期,群雄并起,赵国地处战略要地,强敌环伺。赵武灵王毅然推行“胡服骑射”,改中原宽衣博带为胡人紧身短衣,习骑马射箭之术,极大提升了军队战斗力。《史记》记载,他“首戴貂蝉,足登靴,亲自训兵”。这一改革,不仅是军事的革新,更是思想的解放。正如后世魏源提出“师夷长技以制夷”,赵武灵王在两千多年前就已践行。

赵武灵王打破旧规的桎梏,推行“胡服骑射”的军事改革,富国强兵,使赵国成为可以与秦国抗衡的“战国七雄”之一。然而,这位一代雄主的结局却令人唏嘘。

武灵王雄才大略,素来杀伐决断,是何等睿智果决之人,却也在立储大事上失策,最终惨死沙丘。武灵王本已立公子章为太子继承王位,却因宠幸公子何的母亲,而废章立何。后又因看到身材魁梧的公子章向年仅十余岁的幼弟跪地行礼而心生怜悯之心,遂将赵国一分为二,设立两王。公子章心生怨恨,在武灵王与公子何游沙丘之地时,叛乱夺位。被赶来的公子成所杀,其实公子成也早有叛乱之意,借机围困沙丘宫达三月之久。相传,武灵王在宫中饥饿难耐,只得搜寻鸟雀雏鸟果腹,最终一代雄主,竟然饿死于宫闱!

一世英明的赵武灵王,在儿女问题上仍会如此优柔寡断,我想,彼时他在立储问题上的反复与权衡,心中所念或许已非赵国的千秋霸业,更多是难以割舍的儿女情长。可怜天下父母心古来有之。所不同的是,普通百姓家的不公,顶多不过是一场老死不相往来的纷争,而帝王家的不公,方寸之地都是你死我活,更别说是权倾天下的国君之位了。

丛台脚下便是七贤祠和碑林。赵奢、廉颇、蔺相如、李牧、韩厥、程婴、公孙杵臼被后世称为“战国七贤”,他们的事迹,“秉公执法”“负荆请罪”“赵氏孤儿”……从小到大,耳熟能详,早已融入中国人的文化血脉。

与七贤祠一墙之隔的就是邯郸碑林,虽院落不大,却藏有中国现存最大的墓志——唐代何弘敬墓志。出土于1973年大名县,体量庞大,字迹清晰。其中一个“墓”字,便将中国古代“书画同源”的造字智慧展现得淋漓尽致:“土”字垫底,意为大地;上一圆圈代表坑洞;中间一横为逝者;四角图像象征树木。这是一个字,更是一幅画,是生命归于尘土的哲学诠释。

铜雀台遗址,铜雀春深的权谋记忆

离开“战国时代”的波诡云谲,我驱车从邯郸市区前往邺城遗址,追寻那段耳熟能详的三国记忆。

从磁县向南,进入临漳县,古称“邺城”。这里曾是曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六朝都城,素有“三国故地,六朝古都”之称。西门豹“治邺除巫”,曹操“铜雀春深锁二乔”,都是发生在这里的传奇。

虽然今天的铜雀台地上建筑早已不复存在,只剩夯土台基静卧在漳河岸边,但站在这里,依然能激发杜牧诗中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”那般浪漫的想象,也能遥想曹操当年在此宴饮赋诗、检阅水军的雄才大略。

《三国志》记载,曹操于建安十五年建铜雀台,高十丈,有屋百余间,成为邺城标志性建筑。铜雀台,是曹操权谋艺术的巅峰之作。

它是曹操为彰显天命、军事威慑、政治笼络而建立的权利中心,用铜雀之名,赋予其浪漫的艺术色彩,用土木的宏伟,掩盖了权力的精密算计与政治的暗流汹涌。铜雀台不仅在曹操生前服务于其霸业,更在他死后,继续作为一枚关键的政治棋子,影响着曹魏政权的运行轨迹,它不仅是一座高台建筑,更是一套完整、立体且影响深远的权力操作系统。

铜雀台,在发挥军事指挥中心作用的同时也是建安文学的发源地之一。刘勰在《文心雕龙》中描述当时的盛况:“傲雅觞豆之前,雍容衽席之上,洒笔以成酣歌,和墨以藉谈笑。”可以说,没有铜雀台,就没有被后世传颂和称赞的“建安风骨”。

如今,台基旁立有遗址标识碑和说明牌,默默诉说着曾经的辉煌。站在这里,你不禁会想:历史的真相或许难以复原,但历史的温度,却可以通过文字、诗歌和想象,穿越时空,直抵人心。

邺城考古博物馆,佛国千姿态与王朝众生相

邺城考古博物馆,则集中展示了2012年邺城遗址北吴庄出土的东魏、北齐佛造像。谁能想到,一座看似普通的县城,竟藏着如此精美绝伦的佛教艺术宝库。

进入展厅,第一件文物便是被誉为“为了一尊佛值得奔赴一座城”的北魏谭副造释迦像。

造像主尊衣饰呈现犍陀罗风格,头光与背屏雕刻了环装莲花、十一尊佛、供养飞天与火焰纹,力与美交织,动与静相合。主尊两侧的胁侍菩萨面容圆润、宽肩壮硕,与脚下力士一同展现出北魏造像特有的力量感。

而像背的惊喜更甚:从上至下分布着说法图、供养人像及长篇题记。说法图的结构明显受到西域石窟壁画影响,画面融合中式建筑与佛教元素;供养人身穿鲜卑服饰,围绕在汉式博山炉两侧;最下方的魏碑体题记,既有汉隶的生动笔势,又见唐楷的平直美感。

这座造像在灭佛运动中遭到严重破坏,至今仍残缺不全。我向讲解员表达遗憾,她却微笑道:“人们总是纠结于佛像‘没有什么’,却忽略了它‘保留了什么’。”

这句话,不仅适用于欣赏文物,更适用于看待历史与人生。残缺,或许正是另一种完整。

邺城造像,既承接北魏“曹衣出水”的风格,又开创“龙树背龛”的创新形式,上承北魏,下启隋唐,创造了独一无二的“邺城模式”。

北朝,并非一个常被后人提及的朝代,却开创和保留有如此独特的造像艺术,让我对古人的智慧与创造力有了更深刻的认识和敬佩。

北朝,一个帝王多荒诞、百姓常流离的时代,深陷战争与纷乱的北朝人是怀着怎样的虔诚精耕细雕,开创了佛教造像史中的一个奇迹。我相信,信仰曾给予他们力量,在佛国的万千姿态面前,王朝众生,生生不息……

北朝考古博物馆,一个被遗忘王朝的慈悲与光芒

北朝考古博物馆以“走向隋唐”为叙事主线,记录了北朝142年间的历史、文化、政治与宗教。不知是因地理位置偏僻,还是因北朝历史不如汉唐为人熟知,我走进博物馆时,竟只有我一位游客。

展厅以“煌煌帝都”开篇,展示从平城到洛阳,再到邺城的迁都史;以“泱泱文明”递进,呈现东魏北齐时期的经济生活与文化融合;最后以“巍巍陵寝”升华,通过帝王与贵族的墓葬礼仪,窥见北朝人的生死观。

在这里,我“认识”了茹茹公主。

通过她墓葬中出土的文物带领我走进了一个公主的悲剧人生。茹茹公主是东魏时期柔然可汗的孙女,五岁时为政治联姻嫁给了权臣高欢的儿子,十三岁便离世了。从她的墓葬中出土了豪华的陪葬品,足以见证公主当时作为政治角色的身份地位之高。可是,半生锦衣玉食的代价是任人摆布的命运,让一个永远失去自由意志和自由灵魂的生命定格在了豆蔻年华。公主儿时离家是否恐惧、幼时独自在夫家是否孤独,以及作为政治棋子的处境是否尴尬,这一切疑问都随着奢华的随葬品一同被埋葬于尘土之下,被世人遗忘、被时间稀释。

从公主墓中出土的一件骆驼俑,跪坐仰头,四肢和脖颈强壮有力,身上驮着大雁、白丝和瓷器,双目凝视前方,似乎随时准备起身开启万里征程。它不仅是北朝东西方贸易往来的见证,也承载着一个少女未能实现的远行梦想。

战争与融合是北朝时代的主旋律,开放与包容是北朝人对世界的理解与渴望,人们在乱世悲苦中谋生,借助信仰与艺术求得对生活的希翼和对生命的探索,坚韧向前。文物,是历史留给今人的馈赠,穿越时空,诉说着一个王朝最后的悲悯。

响堂山石窟,佛光千载,回荡千年

如果说博物馆是历史的“记录者”,那么石窟便是历史的“现场”。作为中国三大皇家石窟之一,响堂山石窟却低调得令人心疼。

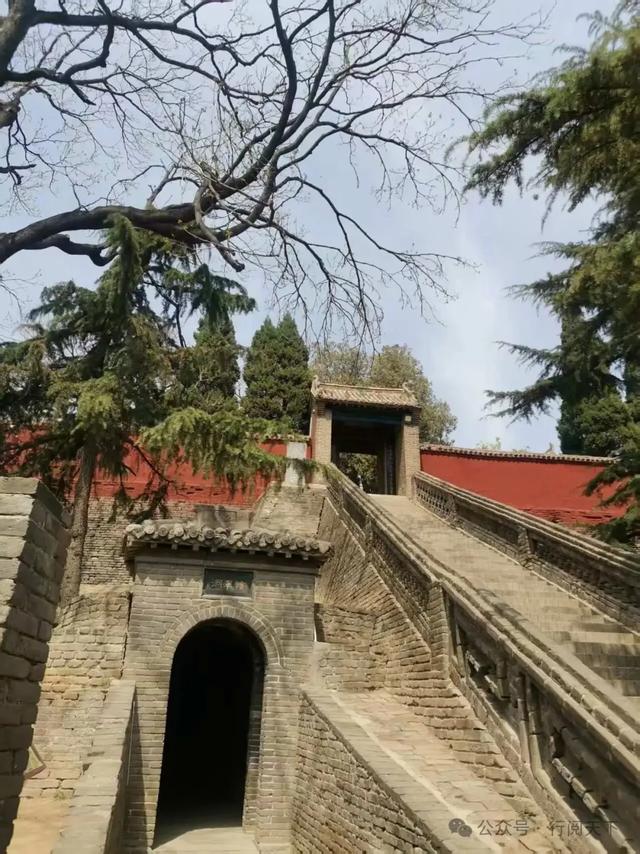

石窟位于峰峰矿区,分为南响堂、北响堂与小响堂(水浴寺),最早开凿于北齐,后世各代均有增凿。

南响堂山石窟规模较小,共七窟。下层的华严洞与般若洞破坏严重,墙壁黝黑,是历史上灭佛运动与战火焚烧的痕迹。然而,外部依然能清晰看到其最具艺术价值的塔形窟结构——窟顶浮雕覆钵体与塔刹,整体呈宝塔形状,受印度犍陀罗风格影响,与中原传统石窟迥然不同。

上层的释迦洞是南响堂山唯一禁止入内的洞窟,因其地面保存了完整的大型莲花雕刻,中心凹陷,据考为礼佛时放置灯盏所用。与地面对应的是窟顶的莲花藻井,虽经烈火焚烧,中心莲花依然色彩明丽。周围的飞天造型,身形呈L状,曼妙灵动,丝毫不输敦煌。

而千佛洞更是精美绝伦。洞壁雕刻千尊佛像,衣饰、璎珞、披帛皆精细入微。窟顶彩绘的莲花与八尊伎乐飞天,色彩不仅艳丽,更带有历史沉淀的持重与优雅。据说,周恩来总理曾盛赞此窟顶图案为“国宝级遗存”。

午后,我前往北响堂山石窟。相比于南响堂,北响堂规模更大,也更名副其实——因山体岩石构造特殊,在窟中击掌说话皆有回响,故得“响堂”之名。

大佛洞是此行的精华。我特意在午后抵达,光线从壁孔射入,照在佛陀微笑的脸上,沉静超逸。造像背光的火焰纹饰色彩犹存,与盘龙纹、卷草纹组合,庄严肃穆。中心塔柱三面雕佛,呈现“宽肩鼓胸”的风格,既有北魏遗风,又见隋唐先声。

据传,此窟是北齐高洋为其父高欢所建的陵寝。是否属实,已难考证,但正是这种未知,为历史蒙上了一层神秘的面纱。

不远处的刻经洞,虽“存在感极低”,却兼具两个“唯一”:唯一双佛并坐石窟,唯一存有“中华第一刻经碑”。双佛并坐,侧面印证了北朝“帝后同朝”的特殊政治;而满壁刻经,则开创了石窟刻经的先河。

响堂山石窟,以其独特的塔形窟结构、承前启后的造像风格、大规模刻经的创举,成为北朝佛教艺术无可替代的高峰。

离开响堂山时,已是日暮。在峰峰矿区,我尝了一锅热腾腾的“三下锅”——这本是矿工们慰藉辛劳的炖菜,如今成了旅人品味民生的窗口。我所理解的旅行,既是访古览胜,也是洞察人间。

历史浩荡,穿越时空。邯郸的身影从未在历史的聚光灯下缺席。当北朝佛国的余晖渐次收拢,邯郸的生命力随着隋唐大一统的脉搏,在永济渠的波光中再度澎湃。作为贯通南北的漕运要冲,漳河两岸舟楫往来,店铺林立,将古都的画卷从金戈铁马的嘶鸣,转向了人间烟火的绵长。

而当运河的波涛汇入宋元的历史长河,响堂山千年不熄的佛光,又见证了另一种“烟火”的升腾——那便是磁州窑的窑火。作为北方最庞大的民窑体系,其白地黑花的艺术,将书画风雅点缀于百姓日常,器物质朴豪放,生命力盎然,一如邯郸这座古城,始终深深植根于华夏文明的沃土。

于是,运河的波光、窑火的温度、明清街巷的格局……层层叠印成邯郸厚重的文化地层。直到近代,她转型为坚实的工业基地,时至今日,又凭借这积淀千年的底蕴,吸引八方游人,在古迹与山水之间,触摸一部依然“活着”的华夏史诗……

回望邯郸,三千年只是一瞬。

从赵武灵王的胡服骑射,到三国枭雄曹操的铜雀春深;从丛台上的歌舞升平,到响堂山中的佛光千载;从运河畔的商贾繁华,到磁州窑的民间烟火......每一段历史,都像一页不曾合上的史书;每一处遗迹,都是一段未曾终结的对话。

邯郸,不是一座沉睡的古城,而是一部依然在呼吸的中华史诗。在这里,我听见了三千年历史的回响,触摸到了中华文明不息的脉搏。与此同时,她也教会我:在变迁中坚守本真,在残缺中看见圆满。

三千年未更名,三千年不断史。邯郸,用一座城的历史,写就半部华夏春秋——而这,也正是我们与自身文化血脉的一场盛大重逢……

还没有评论,来说两句吧...