在六盘水,凉意总是先于城市抵达人心。

19℃的夏天,清爽的风,薄纱般的云雾,绵延的群山——这座城市从气候走入公众视野,是近些年的故事。可当人们深入山谷、河畔、矿区与乡村,才发现,六盘水真正令人眷恋的,从来不止凉爽的气候,更是一份归属。

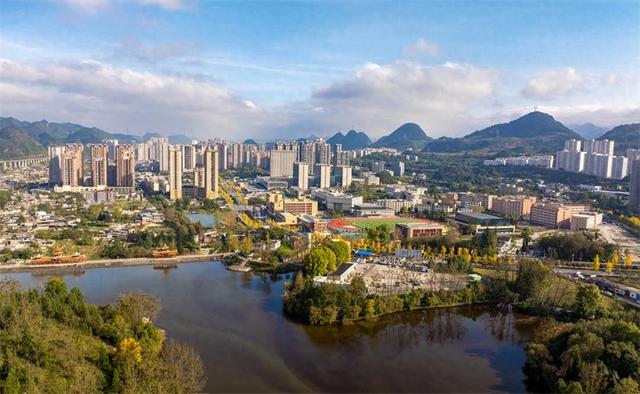

中国凉都·六盘水。贵州日报天眼新闻记者 尚宇杰 摄

这份归属感,不只因为凉爽,更是因为温暖。

19℃的夏天,是自然馈赠,能让人留下,则是城市气韵。过去,“凉”是天气,如今,“凉”成为资源,也成为一张写着城市性格的名片。

1965年,鞍钢1000多名援建队伍陆续进驻观音山,进行矿区前期勘探建设。沉寂的小镇在铁锤声中苏醒,五平方公里的土地上生根出三万多人的梦想。十年间,铁矿源源运出,学校、医院、商店拔地而起,“山间小上海”的灯火照亮一代人的青春。

又见林居康养酒店一景。贵州日报天眼新闻记者 向秋樾 摄

铁矿开采结束后,矿区一度沉寂。2020年,观音山社区以“工矿型社区”为方向,将曾经的职工宿舍改造为“尖山1964·三线文化产业园”,新建又见林居康养酒店在“凉经济”的东风下,避暑季交出百万元收益……历史沉淀下的包容与热望,在小镇上延展出新的生活方式和产业形态。

从三线建设时期的四方汇聚,到如今康养产业的多向融通,这种跨地域、跨文化、跨行业的“深度融合”,塑造出六盘水最早的城市气韵——一种从骨子里透出的包容和温暖,一种“来了就是我们的人”的城市情怀。

如果说包容与融合是六盘水的底色,那近年来迈步文旅康养发展,则是让这种气质在产业中结果开花。沪昆高铁境内段、安六高铁建成通车,旅游巴士日渐规范……不断拓宽的交旅空间为“快进慢游”画上生动注解。

旅游,打破了地域界限。

百车河景区。

偏隅水城区东南,百车河因沿河以上百台水车提水灌溉而得名。祖祖辈辈都生活在百车河边的胡琼,儿时的记忆都萦绕着这条河流:人们沿河而居,耕种,生存。“要想养家,便要离家。”

2015年,依托当地独特的旅游资源,政府统筹资金,建成集山地旅游、温泉疗养、休闲度假等于一体的综合性旅游景区。胡琼一家在景区里分到一套房子,父母依托景区人流量,就近开了一家小店。“回家也养家,在家门口吃上了‘旅游饭’。”

2016年,百车河获批国家4A级旅游景区,当六盘水开始以“康养”为笔触绘就乡村振兴新画卷时,百车河的命运被重新点亮。

“凉”资源托起了“热”产业,产业的光景里,是愿意“多住几天”的安心,也是人心被重新聚拢的安稳。

20年前,“凉都”之名初晓。此后,每一个夏天,都成为一次奔赴的邀约。连续三年蝉联“全国候鸟式养老夏季栖息地”榜首,在游客偏爱里写下城市吸引力。今年,六盘水跻身“2025中国康养城市排行榜百强”,位列第44名,这是风景的成绩,也是生活的答案。

过去,“凉”是一种气候;如今,“凉”不仅是资源,更是一种产业。

森林是天然的氧吧,农田是最佳的疗愈场,村民是最朴实的导游。农旅融合、温泉疗养、山地运动……一个个项目,拼就出六盘水“全域康养”的版图。

六盘水夜景。贵州日报天眼新闻记者 尚宇杰 摄

康养,不是“看风景”,而是“人和风景都被照顾”。

在六盘水,这句话有着真实的温度。

无论是温泉里的雾气氤氲,还是老街上的岁月纹理,无论是自然的清凉,还是人心的热望……一个个产业链的延伸,一批批人群的涌入,都指向六盘水迈步康养的真正核心——

清凉让人相遇,温暖让人留下。

贵州日报天眼新闻记者 鲁媛

编辑 谢勇勇

二审 刘定珲

三审 孙勤

还没有评论,来说两句吧...