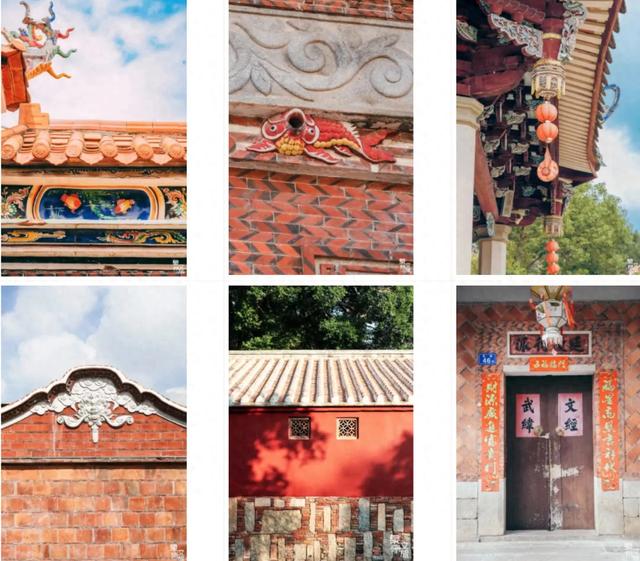

泉州多彩建筑 图源:“泉州文旅”

(3950字)

何以是泉州?

“剞刳木成舟,沯泵水中游。‘門’双篙桨,彳亍到泉州……”这两年,泉州成为了人们眼中的香饽饽,尤其是年轻人,对泉州的热爱更胜一筹。数据显示,今年前往泉州旅游的年轻游客占比持续上升,20至35岁的年轻群体占比超过40%。

在社交平台上,泉州是“放得下”的休闲之都、美食之都、世遗之城,同时,泉州的另一边还是奋斗之城、科创之城。

为什么在泉州的城市风骨中,拼搏与躺平之间,能够切换得如此丝滑呢?

或许,在泉州的历史和地理画卷中,我们能够找到一丝答案。泉州位于福建省东南部,与我国台湾隔海相望,上古为百越地。南朝陈光大二年(公元568年),于晋安郡置丰州。隋开皇九年(公元589年),改丰州为泉州。泉州因山得名,在古城北郊的山上,时有清冽之泉水,名“清源”、亦名“泉山”,山下的城市由此被称作“泉州”。

三国两晋南北朝时期,中原地区延续了近400年的战乱,当时,处于荒蛮状态的南方山地,尽管自然生存环境极差,但好在当地的生活状态相对稳定,源源不断地吸引着北方仕族南迁。在泉州,这种衣冠南渡的情况,从西晋末年开始,一直延续到了明代中叶。这些南迁移民,带来了中原文化和先进的生产技术,修建了大量的水利工程,促进了泉州地区经济社会的发展,让泉州成为鱼米之乡,为海外贸易提供了充足的物质基础。

如今,泉州方言闽南话,至今仍保留着中原的唐宋古韵,几百年前的泉州话与今之闽南话,音韵几乎无改;早已绝迹的摩尼教,却完好地保留在晋江华表山的“草庵”里;流传上千年的官式大厝,如今还在乡村里继续建造……这是中原文化传入泉州之后,形成的独特“文化岛”现象。

跳出历史的框架,从地理的角度来看,泉州地处我国东南一隅,濒海而又多山,形成了一种既开放又封闭生存状态。封闭,是因为山路崎岖、 信息闭塞,让泉州在一定时间段里,成为了华夏文化核心区中原地区的边疆,是典型的“不知有汉,无论魏晋”。而开放,是因为泉州地处沿海,每年春夏,西南季风吹来,秋冬时节,东北季风则往南吹,洋流推动海面的船舶,让位于东海与南海交界处的泉州沿海,成为天然的海上运输中转地。适宜海上活动的自然条件,叠加农业技术不够发达的状况,让泉州人最早开始了向海图生的最初探索,并由此成为了“海上丝绸之路”的最初起点。从这个起点出发,泉州人往往能最先接触异域文化,领风气之先。

“州南有海浩无穷,每岁造舟通异域”的航海史诗,带动彼时全国的物产向此汇集,丝绸、茶叶、瓷器、香料在这里堆积如山。到了元代时,泉州日趋盛极,成为“世界上最大之港”,彼时的“中国制造”从这里源源不断走向海丝沿线各地。

“云山百越路,市井十洲人”,经济贸易的蓬勃发展,吸引着世界上不同民族、不同背景的人纷纷聚居于泉州,各种文化在此地相互交融,形成了泉州包罗万象的城市文化形态。

时代的更迭,让泉州人形成了既勇于创新又留恋传统的文化特征,是典型的喜新而不厌旧。同时,开放的文化归因,又让泉州人向外探索的路径比较多元化,既求学入仕又争利于市,重儒而不轻商;既热衷外出又留恋乡土, 对在外致富的人来说,富贵不返故里,如衣锦夜行,这使得泉州人在外界创造的财富,很大程度上又回流到了泉州,创造了出了绚丽多彩的泉州文化与民俗。这种文化归因,如今亦能够从泉州当地的建设设施上管中窥豹:燕尾脊划破长空,“盼燕归巢”的朴素心愿;精美的剪瓷雕,述说着泉州的历史传承;檐角的滴水兽憨态可掬,它们为远出谋生的人们默默镇守着祖宅。

泉州古城 图源:“海丝泉州文旅之声”公众号

游走在泉州,往往第一眼,就会被原汁原味的老建筑所吸引。整片泉州古城,历史气息格外浓厚,骑楼、红砖厝、番仔楼、蚵壳厝静静伫立,一代代匠人埋藏的“彩蛋”,似乎总会在某个时刻激活潜藏在我们体内的文化基因。

在泉州,随便走进一家店,老板都爱聊几句,总能听到一些新鲜的故事,以及关于周边风物的一些情报。泉州人的松弛感和洒脱感随处可见。而这种松弛感,也体验在泉州市的建设设施上。比如,泉州藏着许多特别的“心”字石刻,汉字“心”中间的一点,被移到底下,把心放下,自有天地。“放心石”还成为了城市文化标识,启迪当代人去寻求心灵栖居。

在泉州,即便是漫无目的的“Citywalk”,也能感受到这种城市藏在历史褶皱中文脉和风华。在泉州,多彩多元的宗教建筑,也是一道特别靓丽的风景。在泉州,西晋时就传入了道教与佛教;唐初,传入了伊斯兰教与摩尼教(或称为明教、光教);元代,传入了基督教(景教)。从现存的建筑上来看,城南的白云庙(后改称元妙观),始建于西晋太康年间(208-289),是泉州最早的道观;而清源山“老君岩”造像,则是泉州最负盛名的道教遗迹;南安九日山的延福寺,建于西晋太康九年(288年),是当地最早的佛寺;西街的开元寺,建于686年,寺内的镇国、仁寿双石塔,是泉州古城的标志;涂门街的艾苏哈卜寺,是我国最早的伊斯兰教清真寺,始建于1009年;东郊的灵山圣墓,是默罕默德弟子三贤、四贤的归葬之地;华表山的草庵,是我国现存唯一完整的摩尼教遗址。这些群星璀璨的异质文明,汇聚在这座东南港城之中,就是一个大型的开放式博物馆,随时等待着他的观众漫步期间,俯仰观摩。

藏匿于街巷之间的各种历史遗存,让泉州成为了文青们探访观摩的一方圣地。

泉州中山路 图源:“泉州文旅”公众号

在泉州,有很多的小众景点,都值得开启一场随心所欲的“漫游”。比如,小山丛竹书院。该书院是南宋时期朱熹在泉州任职时创建,此后,他经常在此讲学传道、培士育贤。晚晴室,则是高僧弘一大师驻锡泉州的最后居所。

坐落于泉港区前黄镇的黄素石楼,被誉为福建省唯一一座纯粹的石筑土楼,距今已有284年历史,楼内主楼有房36间,楼外建有72间环屋,对应“三十六天罡七十二地煞”之说,值得细细品味。

而山腰盐场,盐田如镜面般,可倒映出天空云彩的独特景观,被称之为福建的“天空之镜”。这里,不仅是福建省最大的高端绿色食盐生产和出口基地,也是人民探寻中国制盐史的一个打卡之地。

晋江的灵水古村落,则是体验闽南古厝文化的一处绝佳目的地。这里的“古厝空间+非遗技艺”,时刻为你开启一场时光之旅。金相院,则坐落在石狮市南郊的灵秀山下,充斥这别具一格的南洋风情……

在泉州,多彩的物质遗产和绚丽的非物质文化遗产交相辉映,迸发出了一种独特的吸引力。“莫为愁心偏倚望,清江元有未归人”,它是蔡襄的心事;“故国春风归去尽,何人堪寄一枝花”,它是陈陶的遗憾;“初见枝头万绿浓,忽惊火伞欲烧空”,它是王十朋的感慨;“手摩霄汉千山尽,眼入沧溟百岛通”,它是詹仰庇的豁达;“潮落潮生皆逆旅,石亡石在等微尘”,它是黄伯善的随遇而安……

激流争锋,海纳百川。在泉州,冲突与宽容是一对孪生兄弟。他们既矛盾,又和谐地交汇在一起,引领着泉州文脉穿越千年之后,依旧熠熠生辉。

在泉州,多样化的民俗表演,是活着的文化传承。“大赛神像,妆扮故事,盛饰珠宝,钟鼓震鍧,一国若狂。”这种“文艺踩街”,延续百年,依旧历久弥香……

金相院 来源:泉州文旅

提到福建的经济龙头,人们的印象中,或许首先会闪现出双城——厦门和福州。但在2020年之前,福建GDP的王者,一直是泉州,直到2022年,福州的GDP才追上泉州,而厦门的GDP,则只有泉州的63%左右。

图表:福建省各设区市GDP总值(2022)

资料来源:泉州统计年鉴、同道财经

作为民营经济大市,2024年,泉州以6.5%的GDP增速领跑27个万亿级城市。紧随其后的,是南通、烟台、福州、合肥、常州5个城市(2024年的GDP增长率也超过6%),这种“基数大、高增长”的经济大市,构成了中国经济巨轮稳健向前的雄厚基础。资料显示,中国已有的27个万亿级城市,其以3%的国土面积贡献了约40%的经济总量,一直是中国经济增长的核心支撑。

在“晋江经验”的带动下,泉州经济社会迸发出前所未有的生机活力。石狮锚定纺织服装产业;南安深耕机械装备、水暖卫浴等行业;惠安、泉港在园区架起银色炼塔,蜿蜒管线组成“石化巨龙”;安溪“茶文章”越做越精,藤铁工艺和光电信息齐头并进;永春篾香和醋香技艺传承千年,依旧经典;德化“中国白”成为“世界陶瓷之都”的生动诠释;在鲤城、丰泽、洛江、泉州开发区和台商投资区,文旅融合、数字经济、智能制造和生物医药等领域正释放勃勃生机。

图表:泉州市地区生产总值(GDP)

资料来源:泉州统计年鉴、同道财经

泉州市委书记张毅恭表示,当前,泉州发展态势越来越好,人气越来越旺,在国内外的美誉度、知名度和热度越来越高,城市竞争力、人才吸附力越来越强,为大家提供了更广阔的舞台。

目前,泉州正围绕“南高新、北石化、环湾崛起、县域做强”的新质生产力空间格局,加速推动企业增资扩产、智改数转、落地总部,集聚产业链龙头和优质配套项目,推动产业强链延链补链;带头创新求变,推动科技创新和产业创新深度融合,聚力打造“国际时尚之都”“世界美食之都”;带头扩大开放,发挥泉籍侨亲和异地泉商桥梁纽带作用,推动“国潮泉州·优品出海”,展现出了强劲的发展活力。

泉州,作为宋元中国的世界海洋商贸中心,曾拥有“东方第一大港”的繁华盛景。马可·波罗曾将这里称作“光明之城”。如今,这座城市的魅力依旧历久弥新。

今天,泉州城市面貌焕然一新,灯火璀璨、生活富庶;人们向海而生、梯航万国,多元文化交相辉映,街头巷尾盛开着火红的刺桐花……所有这些,都深深打动了远道而来的异乡人。

从海丝起点到世遗瑰宝,从千年古港到万亿名城,泉州跨越千万里的山海阻隔,正向世界讲述生动的故事。在海丝的千年潮涌中,这座世遗之城、奋斗之城、国潮之城、烟火之城,继续谱写着它向海图强,安居乐业的城市脉络。

而对于年轻人来说,泉州既是是个休闲疗愈的时光之城,同时,它也是一个充满活力的机遇之城。这样的泉州,你总要来一次吧?

泉州市区东海片区滨海公园

图源:泉州晚报

还没有评论,来说两句吧...