故乡,是一个神秘的字眼,是一个人心灵的归宿。一提到她,便会令人耳热心跳,激动不已。

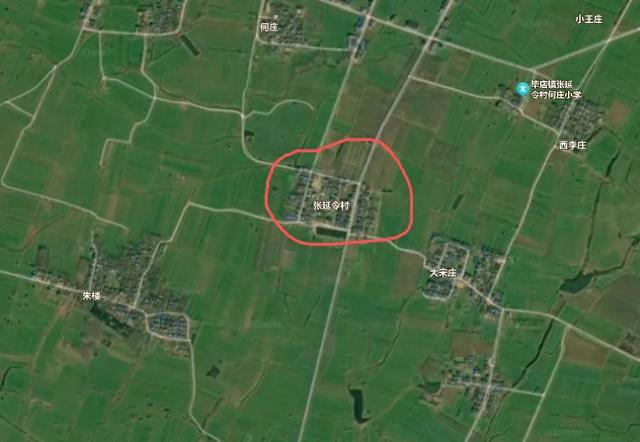

我的故乡是宛东平原上一个普通的村庄,她就是位于河南省唐河县毕店镇西南18里地张延龄村。

张延龄村的名字还大有来历:她是以我张氏家族五世祖张邦贤的学名(延龄)来命名的。张邦贤是清代太学生,应该是在当地有贡献、有名望、有威信、有影响的人,因此才能以他的学名命名村庄。

这个村庄应该是在清代康熙年间形成,因为我张氏家族是在康熙年间迁居此地的。当时这里是一片荒岗,我先祖披荆斩棘,在这里立足。张邦贤大概生活在乾隆、嘉庆时期,因此,以他的名字命名张延龄村,当在乾、嘉之时。

同时代以我张氏族人名字命名的村庄还有张心一村、张邦彦村。

美丽的张心一村

张心一是张氏长门六世祖,曾任州同;张邦彦则是张氏四门五世祖。他们能够以个人名字命名村庄,都应当与他们在当地的名气、威望、贡献分不开。

张心一村则是中国土地革命战争时期创建了豫鄂边革命根据地和豫鄂边红军游击队的豫鄂边省委书记张星江的家乡。

我的家乡据传是个风水宝地——轿地。村东村西各有一条南北大路(牛车路),北 通淮川岗、回龙寺,再北可达张心一村、大靳岗村,直至大河屯;南达孟井、312国道。村南(村前)村北(村后)各有一条东西大路,东通宋庄,西达杜楼、井楼。四条大路犹如四根轿竿,把村庄拱卫于中。四通八达,交通便利。如今,村庄不断发展变化,已向东向西扩展,早已越过东、西两条大路。

村庄四邻,东1里路有大宋庄,东南2里有小宋庄,5里许有陈马庄、郑老庄;南2里是孟井,西南2里是杜楼(唯一属于外乡镇的村庄),西北1里是张延恒村(又一个以人名命名的村庄)、何庄;北1里与淮川岗接壤。村西南过了杜楼、西吕庄、朱户庄,便是距村7里地的街市井楼街,是离我们村最近、最常去赶集的地方。井楼往西20多里,就是唐河县城。

村庄周围地势北高南低。村后(北)称为后岗,越往北,地势越高。多种小麦、高粱、谷子、绿豆、黄豆、芝麻、棉花等。村南一片平原,站在村头南望,只见一马平川,孟井村以及村南的信南公路(312国道信南段)、大沙河(三夹河)一览无余。改革开放以来,发展成了大片稻田。

张延龄村初居民为我张姓一族,清代康熙年间(1662——1723)由济源县轵城镇张金村迁来。如今已散布于张心一村、张延龄村、何洼村、郑老庄、孟井村、小张庄村等地,有2000余人。张延龄村全村500多人,其中张姓150多人。村中王、马、杜、谢、艾、刘、杨、李、陈、曲等10个姓氏是后来陆续由外地迁入的。有不少姓氏先祖是在本村租种或为他人耕种土地(俗称种地户)而居留下来的。

张延龄有五子:定一、德一、咸一、爵一、贯一。后分居五门,称老五门。村庄基本是由西往东分成五个部分:长门居西。往东依次是三门、四门、二门、五门。建国后,经过土地改革,长门、三门多是地主成分,土地、房屋被分给贫下中农,因此,居住格局有了很大变化。

本村原有土地北至淮川岗,南至老龙湾(312国道附近),东至宋庄,西至西吕庄。1958年公社化后,上级实行“一平二调”,刮起平均风、共产风,村里土地面积大为缩小,约有1000来亩。

解放前,张延龄村属于井楼保。村里设村东村西两甲,村西为七甲,村东为八甲。新中国成立后,曾短暂地设过张延龄乡,属唐河县第三区(毕店)。

1953年乡政府迁移至朱洼村,本村属第三区朱洼乡。1955年成立初级农业合作社,1957年成立高级社,1958年成立人民公社,本村属张心一公社四营(军事化编制,大队为营,小队为连),营部设于陈庄,张延龄小学也搬迁到了陈庄。

后来,本村先后属于毕店公社朱洼大队、张心一公社何庄大队;1960年属毕店公社明华(王茨园)大队,1965年属于毕店区张心一公社王茨园大队,1968年属于毕店公社王茨园大队。

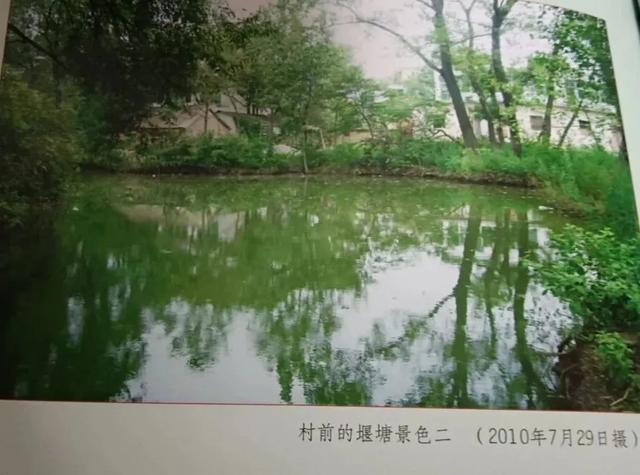

村前(南)有一大一小两口堰塘(俗称坑),横陈于东西,中间有一个接口,架上小桥,可以走人。东边的叫大坑,西边的叫小坑。周围布满了树木,树荫浓密,是夏季人们休憩的好场所,堰塘则是孩子们玩乐的天堂。

堰塘南边,往西是学校,往东是菜园。菜园的南边,有一口井,比较深,水清澈如泉,供全村大部分人家用水。水井东边,紧临大路,有一座小庙,人们过年或每月初一、十五,都会去上香祭拜。大约于1958年被拆除。

村南的小学,是一所历史悠久的学校。虽然是初小,只有1—4年级学生,但全村大部分孩子在这里受到文化的润泽,培养出了不少人才。1958年公社化时被搬迁到了陈庄。

直到1963年,才又在本村附近办起了何庄小学。1965年,在张延龄村东北“后园”重新建起了张延龄小学(同时撤销了何庄小学),1972年又迁至村西北角。

1981年,从王茨园大队分出了何庄大队,不久改为张延龄大队。1982年,大队部迁至何庄村东,张延龄小学也于1984年迁至大队部所在地。由于人口出生率下降,生员不足,张延龄小学已被撤销,实在令人惋惜。

清末民初时期,张延龄村在当地很有名气。当时地方上土匪横行,民不聊生。毕店东安庄及姚岗一带,由土匪安大少(绰号安浆糊)盘踞,时常扰民,到处杀人放火绑票。

为了自保,本村修起了坚固的寨墙,安上了铁铸的大门,寨墙设有垛子,炮楼,以便瞭望、防守。寨墙外设有铁丝网,隔一段距离绑上铃铛,一有动静,守护人员便拉响铃铛,村里人及时起来防卫。

铁丝网外,还有一道护城河(寨河)。寨墙牢固,防守严密,土匪一般进不了村,因此比较安全。一有土匪行动,外村人也往这里躲。

民国初年的一个年三十儿,由于有内应,安大少夜袭张延龄村,“捞”(láo,绑票)走了几十人,后送钱才放人。仅张椿一家就给了5000串,张星汉一家5500串。这件事对本村是一次沉重的打击。张椿的五个儿子自此分家。

解放后,家乡发生了巨大变化,尤其是改革开放后进行的社会主义新农村建设,使张延龄村焕然一新。村外村内的道路全是水泥路,一下雨满地泥泞、人们赤脚蹅泥走路的状况成为了历史。

村前的堰塘修整一新,堤岸硬化,还修建了观景台,堰塘水清澈碧透,鱼儿游来游去,荷花满塘,令人眼前一亮,神清气爽。

堰塘东边,还修建了文化广场、村文化室。村内楼房林立……好一个现代化的美丽新村!

但是我再也找不回儿时的学校、儿时的院落、儿时的老房子了!

作者简介

张长甫,男,1941年7月生,唐河县毕店镇张延龄村人,网名桐柏山人。中共党员、高级讲师。郑州大学中文系毕业。先后在湖南衡阳师专、河南桐柏县教育局教研室、县教师进修学校、县教育局、教委从事教育方面工作。

还没有评论,来说两句吧...