2025年10月4日早上7点半,王晓晨已经站在乌镇乌村稻舍乡村酒店门口了,他在等景区的往返班车。

这人心里打的算盘很清楚,就是想赶在乌镇西栅景区人挤人之前,好好感受下江南水乡该有的那种恬淡静美。

老实讲,他对乌镇挺执着的——过去5年里,有三次过节都是在这儿过的。

也因为常来,他比一般游客更能感觉到江南水乡古镇旅游的变化,不是啥好变化,比如不少店家跟他吐槽“生意不好做”,说是宏观经济波动让旅游热度降了;再比如不管去哪个古镇,都是“一条河两边瓦房”,看着都差不多,没新鲜感。

还有就是商业味儿越来越重,想找点儿纯粹的水乡静气难了。

我觉得王晓晨的感受挺真实的,毕竟现在出去玩,谁也不想看千篇一律的景、挤人山人海的路。

后来我还听他提过一个导游,叫刘威,常年带团跑南浔、周庄、西塘这些江南古镇。

刘威说现在这些古镇毛病都差不多:房子长得像、水乡味儿淡、民俗活动翻来覆去就那几样、商铺比景点还多,游客体验差了,来的人自然就少了。

就连乌镇这种算“头部”的古镇,也得琢磨新的吸引游客的法子,不然也得被淘汰。

从“没人知”到“顶流”,乌镇靠的不只是运气

乌镇这地方,地理位置其实挺好,在浙江桐乡的杭嘉湖平原中心,京杭大运河还从镇里过。

论历史,它更能打——有7000年文明史,建镇也有1300年了,以前还是浙江和江苏两省、三个府、七个县交界的地方,挺特殊的。

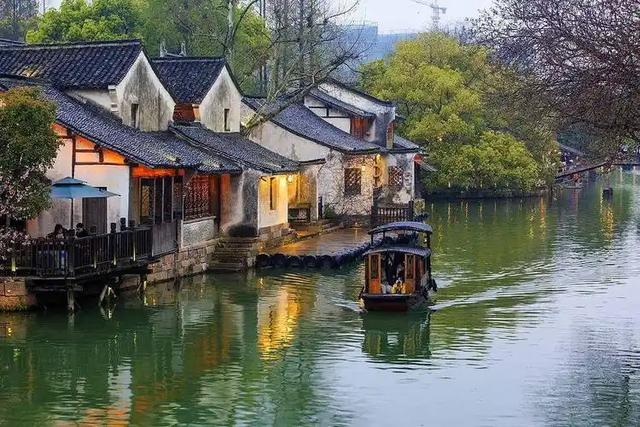

而且它没把老底子丢了,像修真观古戏台、汇源当铺、昭明书院这些明清时候的建筑都还在,街道沿着河建,桥连着凉亭,房子靠着河修,所以才有“中国最后的枕水人家”这说法。

但早年间,乌镇可没这么风光。

1990年代古镇旅游刚火起来的时候,它名气远不如周庄。

那时候的乌镇啥样?断墙残垣到处是,河道里的水脏得很,老房子和新房子混在一起乱建,连古桥和路都被破坏得厉害。

要是当时不折腾,现在可能还是个普通水乡。

2000年前后,乌镇的主管部门终于动手了,把“保护最彻底、环境最优美、功能最齐全、管理最科学”当目标,先从东栅景区开始,又是修遗迹,又是护文化,还整治环境。

2001年,东栅景区开了,这是乌镇保护开发的第一期工程,一开放就成了知名古镇景点。

本来想光靠东栅行不行?后来发现不行,游客来了只能观光,留不住人。

2003年,乌镇又搞了西栅的二期开发,跟东栅不一样,西栅里加了展馆、手工作坊,还有民宿、度假酒店、会议中心这些,不光能观光,还能住下来休闲。

说实话,这种“两步走”的思路挺聪明,既保住了老景,又满足了游客不同的需求。

后来联合国专家来看,都夸乌镇这保护开发模式,还叫它“乌镇模式”。

我觉得这模式的厉害之处,在于没走“先开发后补救”的弯路。

当时好多古镇都急着赚钱,先把商铺开起来,最后才发现老建筑毁了、水乡味儿没了,再想修就难了。

乌镇先把保护做到位,再谈开发,这才让它能一直火到现在。

乌镇能火,光靠保护老建筑还不够,得让更多人知道它。

2000年初的时候,有个叫《似水年华》的剧组要拍电视剧,本来想找周庄取景,结果周庄要5000块一天的场地费,剧组经费不够,只能放弃。

就在剧组愁得没办法的时候,乌镇主动找上来了——不仅场地免费,还管剧组的吃住。

更绝的是,乌镇还提了个要求:只要电视剧里每提一次“乌镇”,就给剧组1万块。

剧组一听,这不就是天上掉馅饼吗?赶紧改剧本台词,整部剧下来,“乌镇”提了足足360次。

2003年这部剧一播,火得一塌糊涂,乌镇也跟着家喻户晓。

现在看,这就是最早的“跨界营销”啊,比硬打广告管用多了。

王晓晨说他就是因为这部剧才喜欢上乌镇的,到现在还记得剧里英子说的“来过,便不曾离开”,这话也成了乌镇的“名片”,好多游客就是冲这话来的。

但光靠一部剧的热度,肯定不长久。

乌镇也明白这点,后来又搞了新花样。

比如办乌镇戏剧节,还有当代国际艺术展,还建了木心美术馆。

我去过一次戏剧节,晚上在河边的小剧场看剧,周围是老房子,河里有灯影,那种感觉跟在大城市剧场里完全不一样,特别有代入感。

木心美术馆也挺有意思,里面藏了木心的好多手稿,喜欢文化的游客能在这儿待一下午,不像逛别的景点,拍个照就走了。

再后来,互联网时代来了,乌镇又抓住了新机会——成了世界互联网大会的永久会址。

这一下,乌镇的气质又变了,既有老水乡的味儿,又有科技感。

有个叫赵啸的互联网公司高层,就是因为来参加互联网大会,觉得这地方有意思,才在乌镇投资了民宿。

今年国庆,他还请了五个行业里的朋友来住,几个人在民宿里聊“AI大模型会怎么改变生活”。

虽然赵啸说自己带不来多少游客,但互联网大会的效应一直在——现在不少互联网公司会来这儿开论坛、发新品,确实给乌镇带来了不少新游客。

游客怕“变味”,古镇该怎么留住“似水年华”

不过,问题也跟着来了。

王晓晨说他喜欢乌镇,本来是冲着“恬淡静美”来的,想在节假日躲个清静,读读书、想想事儿,逃离一下工作和生活的麻烦。

但最近几年,他感觉乌镇的商业味儿越来越重,景区里人多不说,街上的叫卖声、音乐声也吵得很,想静下心来都难。

刘威也有同感,他说以前好多游客来古镇是想深度游,住个两三天,体验下当地生活。

现在呢?游客一进古镇,看到满街都是商铺,卖的东西跟别的地方也没区别,大多逛半天就走了。

甚至有游客私下跟他抱怨:“这古镇跟大商场有啥不一样?一点儿水乡该有的悠闲劲儿都没有。

”刘威说他也担心,再这么下去,游客对乌镇的印象就不是“来过,便不曾离开”,而是“来过,便早早离开”了。

其实不只是乌镇,整个江南水乡古镇都面临这问题。

你去周庄、西塘、南浔看看,建筑长得都差不多,民俗活动不是编竹篮就是做蓝印花布,翻来覆去就那几样,商铺里卖的也是零食、纪念品那一套。

游客逛多了,自然会腻。

我之前跟一个经常去古镇的朋友聊,他说现在去古镇都“审美疲劳”了,反正去哪都是“看桥、逛店、坐船”,没什么新鲜的。

那该怎么办呢?总不能看着这些古镇慢慢“变味”吧。

最近乌镇开始调整了,比如控制商铺的数量,还增加了传统手工艺店的比例,像酿酒坊、织布坊这些,让游客能亲手体验,不是光看不买。

南浔也在搞“非遗体验区”,游客能跟着当地人学养蚕、做湖笔,国庆的时候,不少游客专门冲着这个来,停留的时间也变长了。

西塘则调整了夜游项目,减少了酒吧集中的喧闹区,加了“坐游船听民乐”的项目,晚上逛着也没那么吵了。

说实话,古镇要生存,肯定需要商业化,要赚钱养人、养古迹,但也不能丢了“根”——那股子“恬淡静美”的水乡味儿,才是游客真正在意的。

就像乌镇,从破落水乡到“顶流古镇”,靠的是保护老建筑、搞创新营销,但要是最后把“似水年华”的本色丢了,之前的努力可能就白费了。

江南的古镇,都是“因水而建、因水而美、因水而兴”的。

水是静的,是慢的,古镇也该守住这份静和慢。

希望以后去乌镇,还能看到“小桥流水人家”的样子,还能感受到“来过,便不曾离开”的魅力;也希望其他古镇能学学乌镇的好经验,找到商业化和“恬淡静美”的平衡点,别让游客再失望了。

毕竟,大家去古镇,不是为了逛另一个“商场”,而是想找一个能静下心来的地方,感受不一样的生活。

还没有评论,来说两句吧...