"三晋之胜,以晋阳为最;晋阳之胜,全在晋祠。" 今日踏入这座藏于悬瓮山麓的千年庭院,才懂梁思成、林徽因为何称它"兼有宫苑的华丽与园林的雅趣"。一砖一瓦皆藏岁月,一泉一树皆有故事,这份亲身踏访的感动,想与每一位爱古建的朋友分享。

晋祠博物馆入口

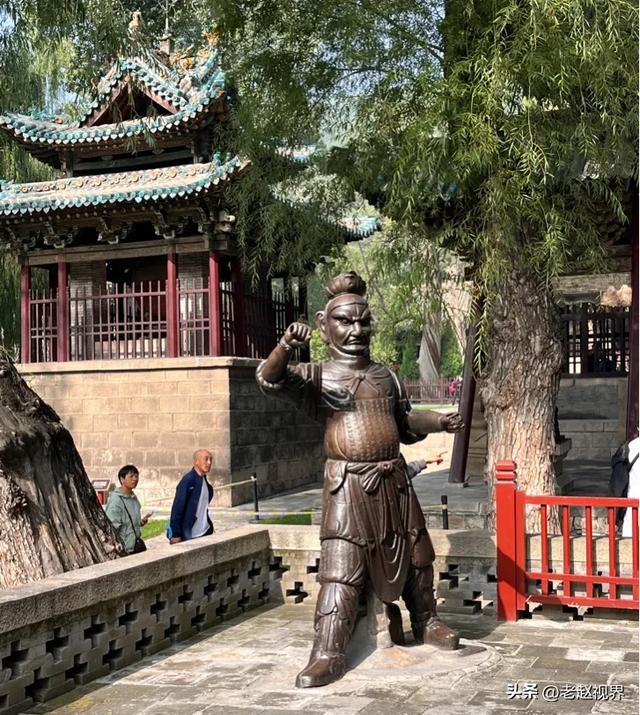

刚进东大门,中轴线的景致便徐徐展开:水镜台的彩绘在阳光下流转,会仙桥的栏杆映着碧波,金人台的铁像沉默伫立。但真正的惊喜,藏在这条百余米轴线的核心——三大国宝建筑,每一座都堪称中国古建史上的教科书。

水镜台

水镜台屋檐彩绘

会仙桥(建于明代)

金人台铁像(北宋年间铸造)

穿过对越坊,最先遇见的是金代献殿。这座1168年建成的建筑藏着古人的生活智慧:四面无墙,仅以直棂木栅栏围合,像座通透的凉亭,既能让祭品保持新鲜,又完美诠释了"墙倒屋不塌"的木构精髓。

献殿(始建于金代)

献殿(始建于金代)

站在殿内,清凉之气扑面而来,抬头可见榫卯结构的精密咬合,没有一颗钉子却历经八百年风雨,古人的营造技艺令人叹服。

献殿榫卯木构

献殿之后,鱼沼飞梁的巧思更让人震撼。方形水沼中34根八角石柱撑起十字桥面,从高空望去宛如大鸟展翅,这是中国最早的十字形立交桥雏形。

渔沼飞梁(始建于北魏时期)

北魏《水经注》早有记载,现存建筑虽经翻修,仍保留着千年风貌。梁思成曾说"此式石柱桥实物仅此一孤例",踩在桥面的石板上,指尖划过带水痕的柱础,仿佛触碰到了古桥的生命脉络。

渔沼飞梁之八角石柱桥墩

中轴线的尽头,北宋圣母殿终于揭开面纱。19米高的重檐歇山顶在阳光下舒展,前檐8根廊柱上的木雕盘龙怒目利爪,鳞片分明,这可是宋代木龙雕刻的仅存实例。

圣母殿(始建于北宋)

更精妙的是"柱升起"与"柱侧角"技法:26根廊柱向内微倾,角柱逐级升高,既让屋檐曲线如飞,又增强了抗震性,完全符合《营造法式》的殿堂式构架标准,堪称现存古建筑中的孤例。

圣母殿前檐廊柱

走进殿内,43尊宋代彩塑瞬间将人拉回北宋宫廷。圣母邑姜端坐正中,凤冠霞帔气度雍容

圣母邑姜坐像

两侧42尊侍女像各有姿态:有的持文印低头凝思,有的执宫扇轻抬衣袖,有的抚琴弦似闻余音。她们的年龄、神情甚至衣纹褶皱都各不相同,精准还原了宋代"六尚制"宫廷生活,堪称"活着的宋代衣冠图志"。

圣母殿侍女像

若说国宝建筑是晋祠的骨,那"三绝"便是它的魂。圣母殿旁的周柏已近3000岁,树围5.6米,向南倾斜如卧龙,欧阳修笔下"郁郁古柏含苍烟"的景致在此鲜活呈现。

3000岁的周柏

古柏不远处,难老泉正汩汩流淌,17℃的恒温泉水终年不息,明末傅山题写的"难老"匾额悬于亭中,笔法苍劲,与泉水相映成趣。李白曾咏"晋祠流水如碧玉",如今看水底丝草随波轻摆,游鱼碎石清晰可见,才算读懂这份诗意。

2400年历史的难老泉

“难老”匾额(明末傅山题写)

逛至午后,在智伯渠边歇脚,看泉水穿亭绕榭,才发现晋祠的水藏着另一种智慧。这里有点状的泉眼、线状的水渠、面状的水池,虽无辽阔湖面,却处处见水影,梁衡笔下"如线如缕,如锦如缎"的景致历历在目。阳光透过古柏枝叶洒在水面,与远处的殿宇倒影交织,让人恍惚间不知是建筑在水中,还是水在建筑间。

智伯渠(又名海清北河)

离园时回望,夕阳为圣母殿的飞檐镀上金边,周柏的影子拉得很长。这座集古建、雕塑、书法、园林于一体的瑰宝,藏着太多等待发现的细节:金人台上铁像的锈迹里有岁月,难老泉的水波里有诗意,侍女像的眼眸里有故事。若你也爱千年古韵,晋祠值得一来。毕竟在这里,每一步踏过的都是三晋大地的文明根脉。

#晋祠##晋祠博物馆##太原身边事##太原头条##太原旅游打卡地##太原旅游##推荐一个山西旅游景点##山西旅游##晋祠三大国宝建筑##献殿##太原晋祠圣母殿##圣母殿##晋祠三绝##周柏##难老泉##金人台##水镜台##会仙桥#

还没有评论,来说两句吧...