每登岠山,这个海拔仅二百多米的小山总让我心潮澎湃浮想联翩。“奚仲开国”悠久厚重的历史在时光里荡漾;“圮桥进履”楚风汉韵的文脉在岁月里赓续。山巅远眺,俯瞰泥沙中的下邳城遗址,不禁感慨沧海桑田的变迁;近观车水马龙的睢邳大道,由衷欣慰日新月异的时代。目穷之处,岠山西南十公里外云蒸霞蔚、满目葱郁的高台堰更是我魂牵梦绕的地方。

故垒西边话古堰

高台堰原是古邳镇一个不起眼的小村庄,人口近二百。虽距古邳镇区近在咫尺,却像世外桃源。村庄原名塘池工,后来因高姓人家从曹八集果满山迁居此地而改名,也有说因从前打堰时筑高台观察汛情而得名。外地人初到这里如入八卦阵,本地人说这里的大堰是东西走向,而外地人却认为是南北向。这里的风俗与附近村庄也不同,过去,他们一天只吃两顿饭,红白喜事分早晚席。独特的乡俗颇有下邳遗风,仿佛是久居岭南的客家人依然坚守自己的生活习惯。村子虽小却有七个姓氏,每有红白喜事大家不分姓氏互相帮忙齐上阵,用他们自己的话说是姓外人不外,全村人和睦相处安居乐业。

村庄偎依在大堰脚下,大堰更像慈祥的母亲为他遮风挡雨。村民也自觉在堰坡上栽桑种榆,插柳植槐保护古堰防治水土流失。从堰下向上看大堰既像小山岗横亘眼前,又像古城墙绵延远方。小时候我从堰下沿马路嘴往堰上走,手脚并用战战兢兢如爬高山小心翼翼。而生活在这里的人上堰下堰挑着担子背着畚箕却如履平地。

古堰给这个村子留下许多故事,每个人讲起来都如数家珍,特别是读过书的二舅说起来更是滔滔不绝。他说这里的大堰是秦朝时候打起来的,秦始皇“南打黄堰挡洪水,北筑长城拒鞑兵。”为了早日把堰建成,他金口玉言下令把太阳钉在天上不准移动,还从各地广征民伕没日没夜筑堤打堰,繁重的劳役不知累死多少人。现在村里大部份村民都是当年从四面八方来此安营扎寨筑堰大军的后代,为了护堰在这里长期住下来。

长大上学后才知道传说有误,史书上记载秦始皇为灭六国,曾实行“决通川防,夷去险阻”的治河工程。民间也流传“秦始皇跑马修金堤”的传说。但这里的大堰与秦始皇修的堤毫不搭界。因为黄河于公元1194年才改道夺泗流经这里,而秦始皇死于公元前210年,虽说秦始皇统一六国功垂千秋,后世“百代都行秦政法”,可他无论如何也不可能在死后一千多年还能再带人修大堰抗洪水。《邳州志》也记载这里的大堰是明清以后逐渐修筑起来的。

此图由网络截图

大堰就像一道分界线,堰里堰外如同两个世界。大堰外曾是波涛汹涌的黄河,河宽浪急,上游带来的泥沙长年累月在这里越积越厚,使得河道越来越宽,大堰越筑越高。“北堰到南堰中间十里半”,“船从树梢过,鱼在屋脊凫”的民谣是当时情况的真实写照。堰里堰外地势有二十多米的落差,结果造成角色互换,堰里世代耕耘的良田变成了低于河道的水稻田、芦苇滩、养渔塘。原来的河滩却成了种植小麦、玉米、黄豆等旱地农作物的沃土。

高台堰西边是青羊山,向东是洪大( dài)庙、九堡(pǔ)、十堡,再往前就是省道睢邳公路了。

堰脚下洼地里芦苇蒲草长得非常茂盛。一方水土养一方人,“一溜黄河堰,编包打蒲扇。”利用靠近古邳集市的地理优势和盛产苇蒲的自然资源,农闲时村民家家户户编包织席打扇子卖钱补贴家用,那个当年在巴拿马万国博览会上获奖的“怀中抱子扇”这里人人会编。

村庄虽小,曾为解放战争的胜利做过大贡献,在淮海战役第一阶段碾庄围歼黄伯韬兵团的战斗中这里成为支前大后方。青壮劳力上前线送弹药抬担架,姑娘们天天做军鞋、推磨 ,妇女不分昼夜烙煎饼,老人护理伤病员,喂饭喂药如待亲人。母亲晚年讲述这段亲身经历的往事仍泪水涟涟,有时还会情不自禁唱起当年学过的支前歌曲,她希望后代不要忘记高台堰老一辈人这段光荣的革命史。

到八十年代初,村民们为方便生产生活从堰下陆续搬到堰上居住,也有人离开这里进城发展。

新世纪后,随着农村土地集约利用和新农村建设的进程,高台堰村也在搬迁之列。历经数百年风雨的古村如今人去楼空,每临这里让人感慨万千。

故人虽去情依在

高台堰承载着我许多的童年回忆。外姥爷就居住堰脚下,据说祖上从山西移民至此世代行医。他父亲医术精湛远近闻名,常被下邳城里达官贵人请去治病,也免费为生活困难的乡亲救死扶伤,人称“周善人”。

图片源自网络

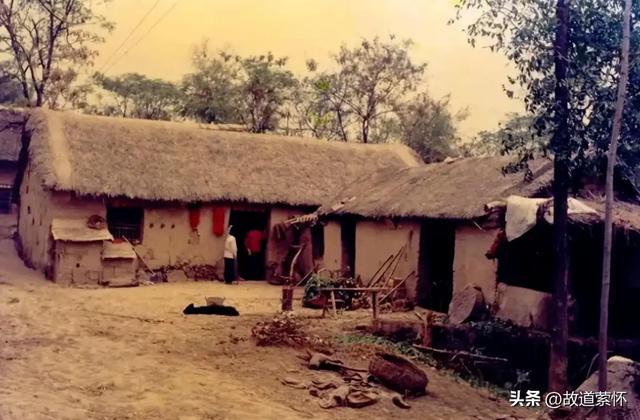

大舅家土墙缮草的老屋冬暖夏凉,西屋山头靠堰边有一棵挺拔的枣树,它像忠诚的卫士伫立在院墙西边。每当秋天枣子挂满枝头,大妗就手拿长竿轻轻敲打树枝,一颗颗鲜甜的小枣如雨点般落下,“噼里啪啦”在地上乱蹦。我和表姐表哥们欢呼雀跃,抢着捡起地上的枣子放进嘴里,那甜蜜的滋味瞬间在舌尖散开。妗子站在一旁脸上洋溢着幸福的笑容,我回家时她还不忘让我带一些给哥哥姐姐尝尝。大妗子和俺家最亲,每年总要来我们家几趟,夏天会扭着小脚送几把蒲扇来,秋天会帮母亲把全家人棉衣棉被拆洗缝补好,冬天刚到她就为我们全家每人打一双茅蓊(棉鞋)送来。

大舅身材高大,平时寡言少语,见我们来了也只是笑笑点点头。他年轻时曾和李光军(原38军军长)一起参加“古邳青年救国团”宣传抗日,后直接参加八路军,在睢邳一带坚持敌后抗日斗争。解放战争中,大舅在攻泗县、战莱芜的战斗中历经枪林弹雨屡立战功。新中国成立后组织上任命他到新安乡当乡长却被婉言拒绝:“我没有文化,当不了官,比起那些跟我一起参军牺牲的战友们,我能够吃饱饭过太平日子就满足了。”大舅晚年一心务农,从不与人争高低。每遇阴天下雨他会卷起裤子,揉搓腿上在战争年代留下的伤疤。

每年秋天我家梨子成熟时,母亲会带着甜脆的酥梨领我来高台堰住上几天,她会到堰上堰下走一走,看一看,遇到老亲世谊有说不完的话。中元节烧纸时,母亲要我给外姥爷的坟磕头,我只是望一眼就自顾捉蚂蚱去了,母亲嗔怪一声:人家说“奶奶坟前烧把纸,姥姥坟头指一指。”这孩子真不懂事,都白疼你了。母亲晚年对故乡念念不忘,再回高台堰看看的愿望因病竟没有实现,这也成了她心里深深的遗憾。

在我的记忆中,高台堰是我儿时玩得最开心的地方。记得有一年四月八,我喊着哭着要跟表哥表姐赶羊山会,表姐吓唬我:“会上人山人海,把你挤摸迷了会被人拾去,你可千万别去!”表嫂故意逗我:你还小,那些“街滑子”会说你“车络脖子油絮脸,一年一遍现人眼。”等你长大了,穿新衣服再去。小时候也不懂欣赏下邳名胜古迹,只想能到集上蹭一把香长果或一串糖球拉馋。正在我哭闹时,三表哥从屋里拿出猎枪来哄我:“表弟甭去赶会,跟我打兔子去,晌午做红烧兔肉给你吃。”我立马破涕为笑挎上篮子一蹦一跳跟表哥往河滩苇地奔去。三表哥的枪法很准,只要枪一响那些野兔大雁很难逃掉,我跟在黄狗后面追赶受伤的猎物虽然跑得气喘吁吁却开心极了。

一晃几十年过去,舅舅、妗子、大表哥已离开我们多年,可他们的音容笑貌仿佛还在眼前。

如今亲戚们都已搬迁到骑河小区聚住,附近彭庄、钦庄几个村子集中在一起热闹非凡。小区环境整洁,夜晚灯火通明,大家过起了城里人生活。土地已被外包,村民们再也不用面朝黄土背朝天辛勤劳动。可干了一辈子农活的表嫂心里总觉得空落落的,每次聊起往事时,她就拉着我的手站在阳台上指着高台堰娓娓道来:那里原来长着几棵柳树;那里原来有她刚结婚时的三间土墙老屋;那里原来是王家的猪圈;那里原来是生产队社场;那里原来是周家老汪……话未说完已是老泪纵横。她每年总会到老宅故土看几趟,这或许就是她心中故土难离的情怀,消失的村庄或许才是她灵魂的栖息地。

故地重游满眼绿

今年春天我和弟弟再登岠山,访下邳古城遗址,游圯桥故地。回程路上又来到高台堰旧址,当年巍峨的古堰早已踪迹难觅,曾经喧闹的村庄变成绿油油的麦田。站在大堰遗址上抚今追昔方解“叹流年似水,怀故人难见。”的意境。

春雨洗涤过的空气氤氲着野花的清香。几片白云在天上悠悠西去;两只蜻蜓立在渠沟的芦芽上时而振动翅膀时而飞起旋停;一对春归的燕子在沟旁叽叽喳喳,一会跳跃打斗,一会互理羽毛,嬉戏一番后衔着春泥双双向东飞去;青蛙在枯苇丛中偶尔清唱两声,好像在吹奏迎宾曲欢迎我们的到来。

东望洪大庙,几缕炊烟慢慢溶进薄雾里,数声鸡鸣犬吠彰显着乡村生活的宁静。南眺故黄河,河水依依波光粼粼。对岸,高党小区高耸的楼房鳞次栉比;房湾湿地踏青赏花的游人如织。现代生活的灵动感与纯朴乡村的烟火气相互交织,让人充分感受生命不息与岁月静好。

走在田间,一块半截青砖吸引我的目光,我拣起来擦去泥土仔细打量,斑驳的砖痕里仿佛贮存着高台堰历史的“大数据”,里面一定记录着舅舅在烈日下田垄间荷锄挥汗辛勤劳动;妗子在深夜昏暗的煤油灯下理篾编包打扇;表姐坐在枣树下哼着小调一针一线衲底绱鞋;表哥在社场上挥舞木锨扬起道道金浪。我把青砖包好装进随身的背包里,也把深深的思念之情装进心里。

沿着渠埂继续前行,三月的田野里,返青的麦苗伴随微风滚起翠绿的波浪;碧绿的油菜举起含苞待放的花蕾在风中摇曳;青翠的蒲芽在沟底顶着晶莹剔透的玉珠悄然舒展;粉白的荠菜花在绿叶间娇羞地探出头来打量春天的景色。和煦的春风不知不觉把旷野描绘得生机盎然。

“唯有春风不世情”,尽管沧海桑田多变幻,春风依然一年又一年把高台堰的天染蓝;把高台堰的水染碧;把高台堰的地染绿。

(文中个别图片源自网络,侵权即删)

还没有评论,来说两句吧...