曾经以"世界乳都"闻名的呼和浩特,如今在旅游赛道上跑出了令人惊叹的加速度。2024年,这座塞外青城接待游客5500万人次,实现旅游总收入860亿元,较2019年的348亿元增长147%,交出了一份亮眼的转型答卷。

从草原到街巷,从线下吆喝到线上刷屏,从一场场演唱会的热闹中到打造一次次景点升级,呼和浩特用实实在在的数据展现着旅游业的跨越式发展。

景点升级:从单点突破到全域开花

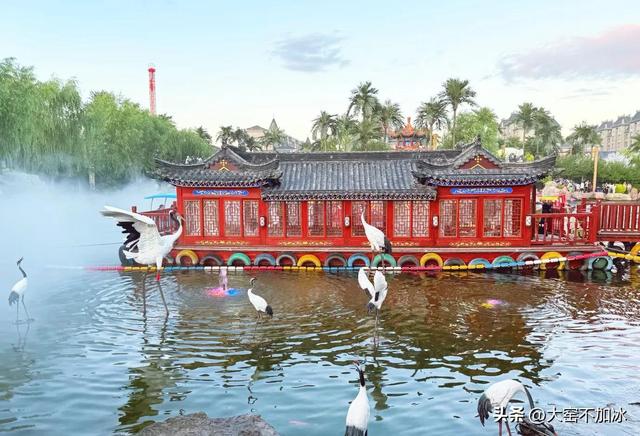

清晨的呼和塔拉草原上,马头琴声随风飘荡,游客们沿着新铺设的木栈道漫步。这片曾经的城郊牧场,如今已成为敕勒川生态草原观光带的核心节点。这条全长110公里的观光带,串联起敕勒川草原、恼包文旅小镇等多个地标,形成了"半小时从都市到草原"的独特体验。2024年,仅观光带沿线景区就贡献了全市23%的旅游收入。

最令人瞩目的莫过于恼包村的蜕变。这个曾经的普通村落,通过355亩文化旅游区的打造,实现了从"种地养牛"到"文旅创收"的转型。数据显示,恼包村文旅产业年创收超10亿元,最高日接待游客达21万人次,累计吸引游客超3000万,为村民提供了6000多个就业岗位,村民人均年收入突破5万元。

城市内部的更新同样显著。宽巷子改造、牛街升级让老街区焕发新生,塞上老街、恼包村成功创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区。大青山野生动物园通过市场化改革,在2025年清明假期创下7.3万人次入园的纪录,同比增长73.35%,抖音官方账号3天曝光量达202万次,成功登顶本地景点热销榜。从草原到街巷,呼和浩特实现了旅游资源的全域激活。

宣传革命:从口口相传到流量裂变

"来呼和浩特避暑吧!夏天平均温度只有25℃"——这条抖音视频获得了百万点赞,成为城市形象传播的缩影。呼和浩特的旅游宣传早已告别"靠嘴宣传"的时代,转向数字化、精准化传播。2025年"DOU来内蒙古"主题活动中,相关话题播放量达1.9亿次,单条视频最高热度531.5万,持续占据同城榜TOP1。

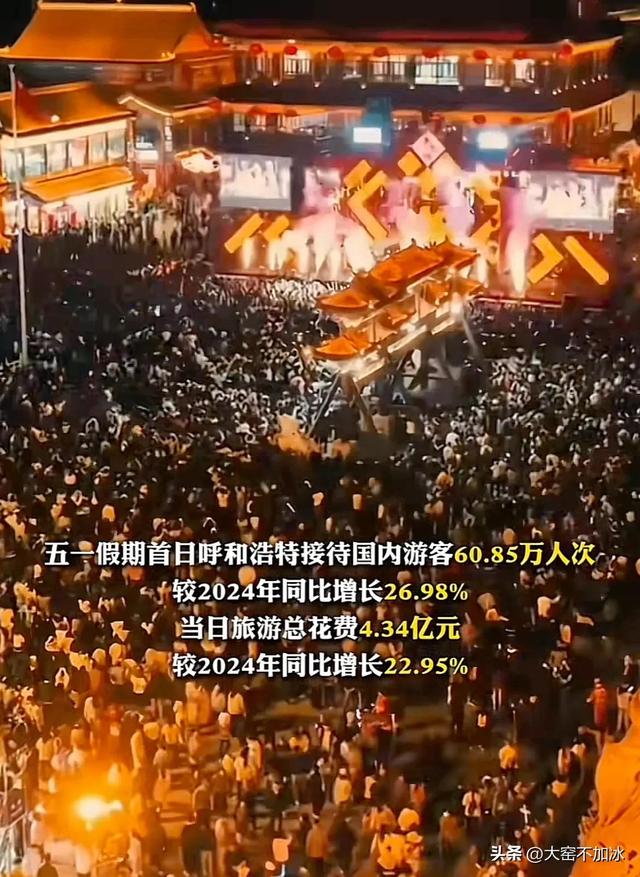

线上流量成功转化为线下客流。2025年五一假期,呼和浩特累计接待游客303.17万人次,旅游收入22.13亿元,同比分别增长14.46%和10.09%。假期首日接待60.85万人次,单日旅游花费4.34亿元,创下单日新高。为应对激增的客流,铁路部门增开6对夜间高铁,地铁1号线呼和浩特东站单日客流达3.13万人次,创历史纪录。

这种转变背后是系统性的传播策略升级。呼和浩特构建了"短视频预热+直播引流+线下体验"的全链条传播体系。大青山野生动物园的"奇幻动物之旅"活动,不仅线下吸引9.1万游客,线上相关话题播放量更突破120万次。政府部门还联合平台投放千辆"春日主题电单车",通过"智游青城"公众号推送花期信息与文化故事,让每一次骑行都成为城市文化的体验之旅。

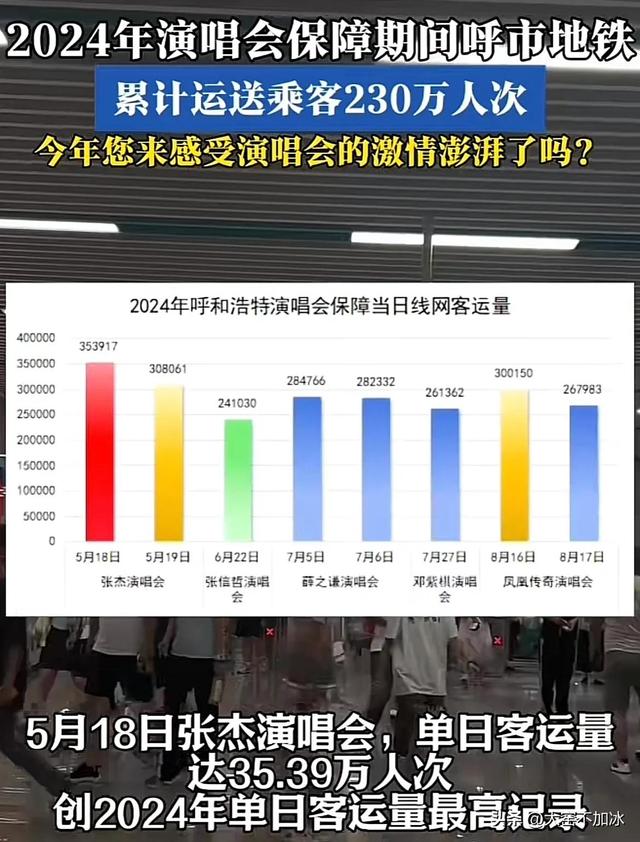

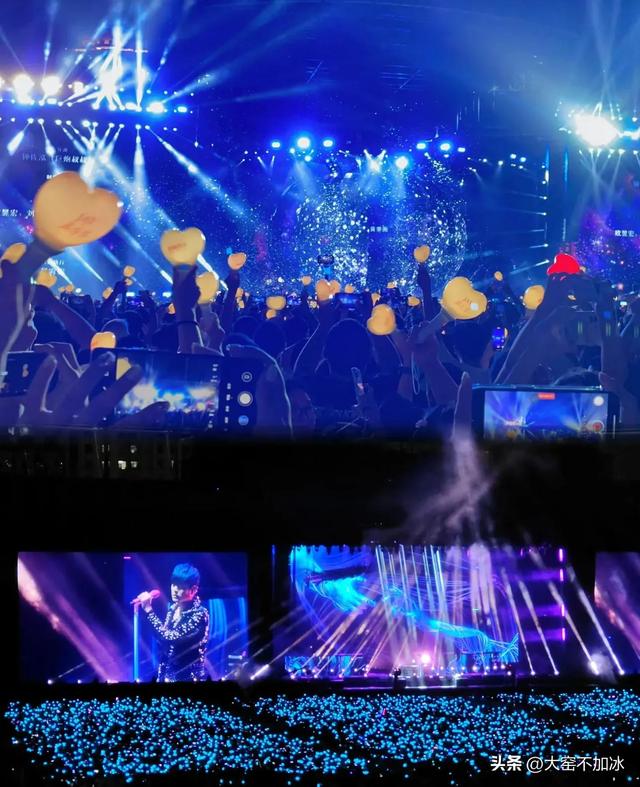

消费新引擎:演唱会带火"文旅+演出"经济

近几年,演唱会经济的爆发成为呼和浩特旅游增长的重要推手,实现了"一场演出带火一座城"的效应。数据显示,2022年全市仅举办大型商业演唱会3场,2023年增至8场,2024年再翻番达12场,累计吸引观众45万人次,其中外地游客占比62%,达28万人次。

演唱会的虹吸效应直接拉动多领域消费。2024年,呼和浩特演唱会票房总收入3.5亿元,而带动的餐饮、住宿、交通等关联消费超8亿元,是票房收入的2.3倍。以2024年某顶流歌手演唱会为例,演出期间抖音相关话题播放量破5亿,带动呼和浩特旅游搜索量环比增长210%;市区三星级以上酒店平均入住率达95%,较平日增长60%,部分酒店房价虽较平日上浮30%,仍实现"一房难求";演唱会场馆周边500米内的餐馆,当天营业额平均增长300%,出租车接单量较平日增长80%,夜间公交专线单日运送乘客超2万人次。

更重要的是,演唱会催生了"演出+旅游"的融合模式。数据显示,2024年因演唱会而来的外地游客中,65%会在当地停留2天以上,平均每人次额外消费1200元,且超七成游客会选择游览敕勒川草原、塞上老街等景区,带动相关景点客流量同比增长35%。2024年下半年,呼和浩特还推出"演唱会+景区"联票,累计售出1.2万张,进一步打通演出与旅游的消费链路,让短期流量转化为持续的旅游消费力。

民生账本:从产业单一到多元增收

旅游业的蓬勃发展,正在改变着城市的经济结构和居民生活。2023年呼和浩特旅游总收入773亿元,2024年突破860亿元,文旅产业已成为仅次于乳业的第二大支柱产业。财政投入持续加大,2024年初安排文旅发展资金9735.98万元,其中旅游宣传资金880万元,重大文旅活动资金1300余万元,为产业发展提供了坚实支撑。

就业市场最先感受到这种变化。除了恼包村的6000个岗位,全市文旅相关产业带动就业超15万人。农家乐、摄影工作室、特色咖啡馆、民宿等新业态蓬勃发展,公主府公园新增的夜景照明设施,让春季摄影订单量同比增长40%。而演唱会经济仅2024年就间接带动演出策划、安保服务、周边售卖等岗位2000余个,为灵活就业群体增加收入渠道。

文旅融合还催生了"赏花经济""夜游经济"等新增长点。大黑河郊野公园通过引入露营、市集等业态,累计接待游客超80万人次,实现旅游收入超亿元。"青城十六景"品牌的打响,让呼和浩特从"春日限定"的旅游城市,逐步走向"四季长红"。伊利、蒙牛等工业旅游点的打造,更让"乳都"IP与旅游体验深度融合,形成了独特的产业旅游模式。

从草原到城市,从传统到现代,从演唱会的欢呼到景区的欢笑,呼和浩特的旅游逆袭之路不仅体现在光鲜的收入数据上,更写在6000名村民的工资单里,藏在每个游客的笑容中。

这座城市用数据证明:当乳业的醇香遇见文旅的活力,再加上演出经济的热度,就能酿造出高质量发展的甘甜。

作品声明:个人观点、仅供参考

丨来源:大窑不加冰

丨编辑:于惠敏

丨校读:张英

丨审核:王伊蕾

还没有评论,来说两句吧...