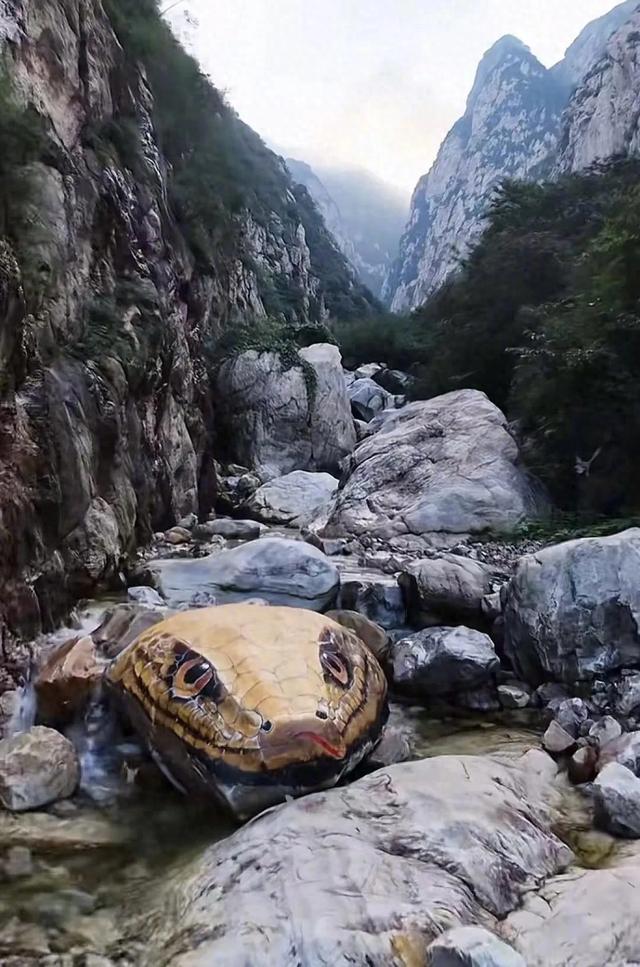

景区将一块形似蛇头的亿年原石彩绘成巨型黄金蟒,意图打造一个独特的景观吸引游客。天然岩石的形态被赋予了生动的艺术形象,这本是景区创意的体现。这种做法忽略了游客的普遍心理。蛇在人类文化中常常与恐惧、危险相关联,一个过于逼真的蛇头形象,尤其是在水流湍急的河道中,极易引发游客的不安和惊吓。

游客的投诉直接反映了公共艺术创作中一个关键问题:艺术家的创意与公众的接受度之间存在鸿沟。景区在规划时,可能只考虑了视觉冲击力和话题性,没有充分评估不同年龄、不同文化背景游客的心理感受。一个成功的公共艺术作品,应当是艺术性、趣味性与公众包容性的结合,而非单纯追求惊世骇俗。当艺术创作让一部分人感到不适甚至恐惧时,它就失去了作为公共景观的意义。

网络舆论的两极分化也揭示了审美和体验的主观性。支持者认为彩绘有创意,为景区增添了特色和趣味。反对者则强调其带来的不适感,认为公共空间不应放置可能引起普遍恐惧的元素。这两种观点都有其合理性,它们共同指向一个核心:景区作为服务大众的公共场所,其景观设计需要找到一个平衡点。这个平衡点不是简单的少数服从多数,而是对游客整体体验的综合考量。

景区用绿色材料覆盖蛇头,是一种危机公关的快速反应。这种做法平息了当下的争议,但也暴露了决策的仓促。它没有从根本上解决问题,只是暂时隐藏了矛盾。景区表示会进行其他样式的彩绘,这表明他们依然希望利用这块石头进行艺术创作。这是一个积极的信号,但前提是新的创作必须吸取教训。

公共艺术的核心在于服务公众,而非挑战公众。创意固然重要,但边界感同样不可或缺。景区在进行任何艺术创作前,都应进行充分的市场调研和风险评估,了解潜在游客的心理预期。艺术的自由不能凌驾于公众的舒适感之上。一个好的景观应该能让人驻足欣赏,心生愉悦,而不是让人望而生畏,避之不及。景区未来的创作方向,应当是在尊重自然、尊重文化、尊重游客心理的基础上,寻找更具普适美感和积极意义的艺术表达。

还没有评论,来说两句吧...