你知道上海有条弄堂曾被称为“半部民国史”吗?它不是旅游热点,没有满街的商铺和网红打卡墙,但每一步都踩在历史上。这里的每一扇门窗背后,都曾住过影响中国近代史的大人物。

这就是淮海坊,旧称“霞飞坊”。1924年由比利时教会普爱堂投资建造,占地1.7公顷,拥有199幢三层砖木结构房屋。

在当时,这里的租金贵得吓人——一幢房子月租要90块银元,只有真正的富豪和名流才租得起。

名人荟萃,弄堂里藏着民国半壁江山

淮海坊堪称民国时期的“明星小区”。巴金、徐悲鸿、竺可桢、许广平、胡蝶等数十位历史名人都曾在此居住。

59号是巴金的创作室,在这里他写下了许多经典作品。64号则住着鲁迅夫人许广平。99号是徐悲鸿的蛰居之所,而电影皇后胡蝶的脂粉居则在33号。

想象一下,上世纪二三十年代,在这条弄堂里,你可能会遇到巴金散步寻找灵感,听到徐悲鸿家中传来的艺术讨论,或者偶遇出门办事的胡蝶。那情景,简直就是一场民国名人线下聚会。

建筑特色,最规整的上海弄堂

淮海坊被称为“上海最规整的弄堂”。与传统石库门弄堂不同,淮海坊是典型的新式里弄房。

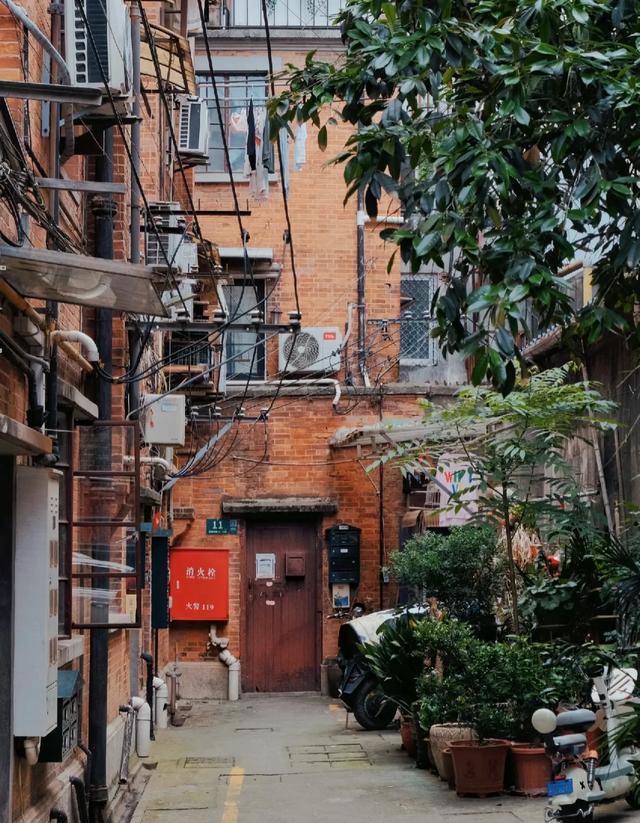

它取消了石库门,改用铸铁大门,使用钢窗,围墙也改低许多,采光更好。建筑外观是清一色的清水红砖墙,被建筑师称为“会呼吸的建筑材料”。

室内已经开始布置壁炉烟道和抽水马桶间,厨房内安装管道煤气。在当时的上海,这算是“高端住宅”了。

市井生活,名人故居里的烟火气

如今走进淮海坊,你会发现这里已经从当年的名流荟萃之地,变成了最市井的“72家房客”。

居民们对于像我这样举着相机的拍摄者早已司空见惯,他们云淡风轻地住在这处传奇弄堂里。老人们在门口躺椅上看报聊天,家家门口种着花花草草,衣服晾在巷道上,充满了生活气息。

虽然处于闹市,但只要一走进弄堂,却是鸟语花香,林荫夹道,顿时将外面世界的嘈杂统统关在弄外了。

历史记忆,一条弄堂看尽上海百年

淮海坊的魅力在于它不仅是历史建筑,更是“活着的纪念”。一些名人故居并未对外开放,我们只能在门口望着说明牌,知道此地曾经住过谁。

但比起被摆设成专供人参观的故居,这种依旧有人在里面延续着生活的状态更有意思。屋脊上的烟囱、精致的铁艺阳台、混乱交错的电线,仍然诉说着当年的生活方式。

而远处矗立着的摩天大楼,仿佛割裂了时空,让人不禁感慨时代的变迁。

傍晚时分,我站在淮海坊弄堂口,看着远处摩天大楼的灯光渐渐亮起,与弄堂里老居民家中温暖的灯光交相辉映。

这条弄堂就像一位历经沧桑的老人,静静地看着上海这座城市从民国走到现在。它见证了一个时代的变迁,也承载了普通上海人的生活记忆。

红砖墙会老去,名人会逝去,但生活从未停止。淮海坊的价值不仅在于它曾经住过谁,更在于它一直在“活着”——有人气、有烟火、有故事继续发生。

还没有评论,来说两句吧...