每年的7、8、9三个月,是东非肯尼亚马赛马拉大草原动物大迁徙的季节,也是这个国家旅游行业票子大把进的绝好时机。世界各地的游人纷纷来到这里,一时间肯尼亚旅行费用暴涨多倍。马赛马拉草原上一间帐篷房,起码都要1000美金以上,全球知名的树顶屋一间没2000美金以上根本订不到。至于中国大多数旅行团推出的一两万人民币肯尼亚游,并声称肯定能目击到“动物大迁徙,圆你一生之梦”的卖点,在我看来只能且信且疑,不说别的支出,就租用一辆当地规定能够进入草原的观光吉普,每天也须600美元以上,司机每天工作量也仅8小时,超时还须加工钱,价格高得离谱。遥远的马赛马拉大草原,虽然令人神往,但你能否承受这昂贵的天价吗?

我是一个行走世界的年过七旬的探路者,多年来倾尽私囊,走过了五大洲多个国家,年轻时多次在视频上看到东非马赛马拉一年一度的动物大迁徙的激情画面,每次都有不惜一切代价亲临现场的冲动。随着年龄的增长、体质的下降,我想不能再等待了,就是砸锅卖铁也要前往一游!

2007年8月初,我制订了前往肯尼亚自由行的方案,拉着一口纯正英语的摄影同好刘才千踏上了难忘的东非摄影采风行。出发前,我换了1万美金,夫人见状十分担心,再三叮嘱要将这笔“巨款”收藏好,别让黑人兄弟“落了眼”。

肯尼亚—内罗毕

我们抵达肯尼亚首都内罗毕订车、订房时,面对一辆日本不知几手的丰田越野车、车行每天要价850美金,一间草原帐篷房1500美金的合同,且一分都不能还价,我有点纳闷。不是媒体上一直说非洲人民生活在水深火热中,等待着着我们去解放吗?怎么非洲这些国家这么富裕,收费这么坚挺?看来,某些媒体上说的这些不太靠谱!

在内罗毕,我们想花一两天看看这座东非名城,不料黑人司机马丁立即劝阻:内罗毕虽然闹猛(吴语,意为热闹),但偷盗抢劫是家常便饭,弄不好一颗子弹飞来还不知啥事,何况美国使馆之前都被炸了底朝天(1998年8月7日中午,美国驻坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆和驻肯尼亚首都内罗毕大使馆相隔10分钟大爆炸,224人死亡,5000多人受伤,事后查明系基地组织所为)。“你们不能下车步行,贫民窟更不能随便进”,云云。我想想也不能为了拍几个画面冒险,于是就在车上对这个城市来了个走马观花游。

肯尼亚—纳库鲁

纳库鲁是肯尼亚著名的国家公园,我们穿过东非大裂谷在这里驻足了两天。清晨的盐湖湖面上,无数的火烈鸟在飞翔,湖边一群一群的狐狼、狒狒等多种食肉动物追逐着体力不支、摇摇欲坠的鸟儿。逆光下,我们何时见过这样万鸟齐飞的壮观画图啊?我们的专业相机当即齐齐开火,一梭子一梭子按出去,心里想着抓取这些珍贵的画面哪里是在按快门,简直就是在送美金啊,可不能浪费这宝贵的瞬间!

纳库鲁采风是我们此行采风的前菜,关键要的是大迁徙的画面。我催促马丁尽快赶到马赛马拉。这位黑人兄弟不紧不慢地说:“大迁徙不是你想拍就能拍到,动物也不是每天都要过河。它们都知道越过唯一的马拉河生存率只有30%,生命攸关的事,它得在岸边耐心等时机,你们去早了不一定就能拍到。”原来,动物不是每天每时都在往河里跳,得等合适的时机。再听老马说有不少游客等了好几天都没见一只动物的影子,只能收拾行李失望而归。

肯尼亚—马赛马拉

我们赶到马赛马拉自然保护区,200美元一人的门票,加上不知多少钱的车辆通行费,让人头皮发麻。在预订的草原帐篷旅馆下榻后,我们意外地发现,这个帐篷旅馆虽说价格贵得离奇,但洁白的床单、清洁的卫浴设施还都齐全,且是英式管家式服务,真是应了中国的一句古话——一分钱一分货。只要能拍到草原上的奇景,一晚上一万多的人民币也就顾不上了。

次日天不亮,我们驱车向草原深处驶去。清晨初升的霞光下,无数的水牛、角马、瞪羚排着队发出“呼拉呼拉”的声音从车前驶过,后面的斑马一边啃着草一边前行。突然间,动物队形发生了骚乱。马丁说,食草动物的天敌狮子、鬣狗要来了。我们请马丁将车子往前靠。马丁正色道:“保护区有规定,伤了人赔偿是天价,我也要吃官司。”无奈,我们只能听从他的调度,远距离抓了几个不太中意的画面。不过,行车途中,高高的长颈鹿,奔逃的羚羊,成群的水牛,草丛中的山鸡、驼鸟让我们拍了个够。过瘾!

中午,温度升高。马丁说,现在可以拍到雄狮了。越野车驶近几株大树,树荫下果然有几只大家伙躺在那里呼呼大睡,任由我们的快门声响,丛林之王理都不理,仿佛我们就不存在。

中餐后,我们催着老马驶往马拉河边,他却死板地认定明天去才合适。我们又气又急,花了这么多票子,难道就听你这个家伙摆弄?强烈要求下,老马只好发动了马达。

两小时后,我们赶到了肯尼亚与坦桑尼亚交界的马拉河边。只见岸边早就停着一大排观光车,各国游客正眼巴巴看着对岸的动物群发呆。老刘一问,果然当天从早到此刻都没戏。再看,湍急的河水中不少河马、鳄鱼都在翻滚,而对岸的大批食草动物仍在观望不前。等吧,等吧,等了多少年,我还怕等不到这些家伙过河的瞬间吗?

记得央视画面中,马拉河中的动物奋力过河的场景让人热血喷张,我也以为只要到了马拉河就能看到这一奇景。哪知,即使到了现场也需要有足够的耐心,更需经受时间的折磨。一个下午时间逝去,我们只能返回。

一路上看到马丁狡猾的笑容,我心中暗暗咒骂:“你一大早为何不赶到这里呢?真不是个东西!”看到我们不高兴,马丁表示明早天不亮就到河边守候,肯定会有好运气!

次晨,帐篷旅馆特地为我们打包了早餐,可我们还是晚了一步,大量的观光车早已沿着岸边等待。邻车的几位加拿大人说,守了两天还没看到动物大迁徙,今天再看不到就返程了。这些人还说,昨天已在保护区内的教堂做了祈祷,盼愿上帝显灵,让他们如愿。此时,霞光下大批的动物正在对岸聚结,而河中的鳄鱼也张着血盆大口在等待。

3个小时痛苦的等待后,我看到对岸有几只领头的角马突然跃入河中,向这边游来。一刹那间,无数的角马、羚羊疯狂地跳入河中。排山倒海的情景惊得各国游人不断喊叫。我的两台相机长焦、广角连按快门,根本来不及考虑什么动感、中景、近景、特写的选择了。

遗憾的是,这一激动人心的画面前后不超过10分钟就熄了火,大批动物已从坦桑尼亚的塞伦盖地游过肯尼亚的马拉河,急急攀上高坡,飞速踏上了肯尼亚的马赛马拉大草原,吃上了鲜嫩的青草。马拉河也恢复了平静。只有河中大量的鳄鱼在啃食猎物,鲜血已染红了河水。太奇特了!世上竟有这么多不计生死的动物在这条“生死河”——马拉河中往复来回,且每年时间不变。多么勇敢、多么伟大,一种感佩之情油然而生!

肯尼亚—原始部落

马拉河动物大迁徙一观,只是我们在肯尼亚采风的一个侧面。到原始部落去,到马赛人家中去,是我们行程中又一个重头戏。

我和马丁商量,保护区内的部落绝不能去,因为这些“中国人民的老朋友”早已摸透了游客的心理,装模作样的“表演”显得很不真实。我要求老马将车开到保护区以外的原始部落,并请他与部落酋长沟通,争取让我们接触到原汁原味的马赛人。马丁面有难色,声称安全不能保证,保护区管理部门也不允许,云云。我知道此时只有美金才能化解,当即表示,只要马先生肯配合,愿再支付他每天100美元辛苦费。看到我的豪爽,马先生有了笑脸。

当天晚上,精明的上海人老刘怨我表态太快,支付小费金额太多。我只能向他表达歉意,在这蛮荒的地方,除了金钱的魔力,我还有什么招数呢?

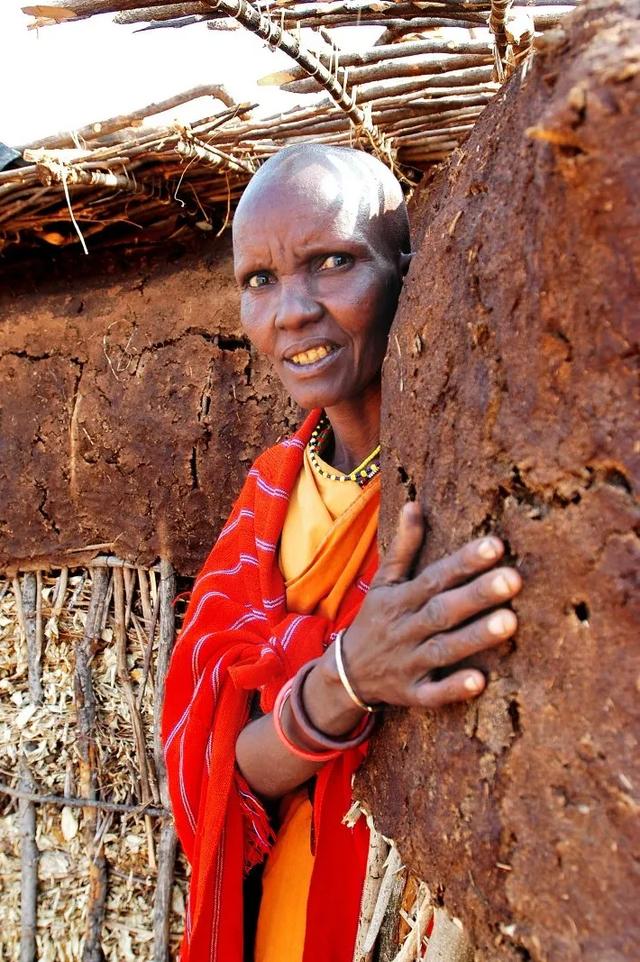

来到保护区外的一处部落,真实的马赛人现状就在眼前。他们是非洲最古老的人类之一,多少年来流传着他们是“吃饭一棵树,穿衣一块布”。这个部落里,男人、妇女、孩子都披着一块红布,妇女们则佩带着奇形怪状的饰物,人人瞪着红红的眼睛看着我们这些“天外来客”。

为防意外,马丁请来酋长。听明来意,全身漆黑的酋长操着谁也听不懂的语言频频点头,似乎表示同意我们记录他们的生活。我们将带来的中国糖果、风油精等物品一一呈上,外加价值100美金的当地货币,酋长也不客气,照单收下。

不过,这位酋长倒是一位上路子的汉子,他让我们稍等了一会儿,部落里突然响起一阵节奏极强的鼓乐声,十几位马赛女人迎面走来,跳起了土著舞蹈,有两位还向我们敬上了具有强烈羊骚味的饮料。看到我们在犹豫,马丁说:“这是当地的风俗,你们不喝就是看不起马赛人,在部落里就无法拍摄。”出于礼仪,我和老刘只好闷着头一饮而尽。

用牛粪、黄泥涂起来的30多座窝棚,四周用刺树围起来的部落里,每个窝棚就是一个家,除了泥巴堆搭起来的土床、一只火塘上的吊锅和泥巴栅栏上挂着的长矛、刀箭以外,用“家徒四壁”来形容并不为过。

面对我们的镜头,初时不少老人和妇女显得十分慌乱,多亏马丁解释,这些人才平复下来,一幅幅自然的面容呈现眼前。

一位像是有七八十岁的老奶奶坐在泥棚边露出笑脸。马丁一打听,方知她“老人家”才50出头,是8个孩子的母亲。

酋长骄傲地告诉我们,他有9个老婆、28个孩子,年轻时曾单人持长矛刺死过一只雄狮,并拔下了雄狮的门牙,部落所有的女人都喜欢他这位勇士。

炊烟升起,中餐时分,几位男子牵来一头牛。男子用刀麻利地刺向牛的血管,鲜血汩汩地流入一只肮脏的木桶内。几位妇女当即和上木薯粉用力搅拌,然后按户用瓢拿回各家在吊锅上烧开,大人小孩用手抓食。

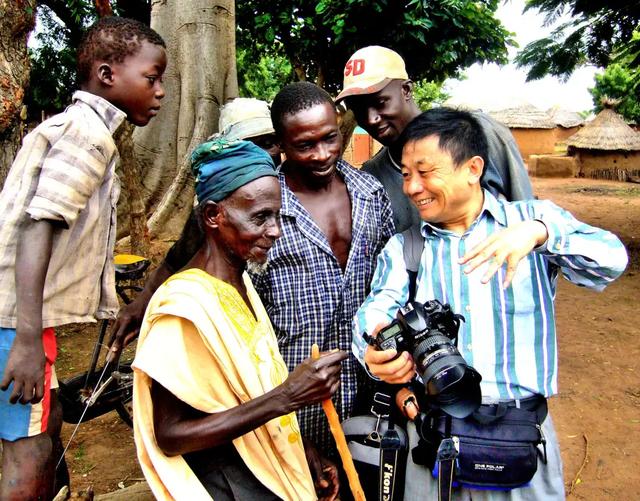

看到相机屏上我们拍摄的他们的生活场景,老人孩子们开心地笑了,多么自然生动的画面啊!

他们在笑,我的心灵却在颤抖,世界多国早已进入现代化,人民生活已富足,而肯尼亚这个在非洲多国中并不算太落后的国度竟然还有这样的贫困部落,如此的生存状态,真让人惊叹不已!

联想到当地政府利用马赛马拉大草原一年一度的动物大迁徙良机,向各国游客开出天价,其中马赛马拉的旅游收入占该国每年GDP的1/3,特别是动物大迁徙的观光费用堪称全世界最为昂贵(当然,走马观花的跟团游收费除外)。仔细想来,我们本次的自由行虽耗资甚巨,说值当也值当,但愿能用在改善当地百姓的民生上,我们也就心安理得了。

肯尼亚之行,我们沿着自行策划的线路,从坦桑尼亚进入,观光了历史人文极为厚重的桑给巴尔岛,祭扫了首都达累斯萨拉姆郊外的援建坦赞铁路牺牲的中国专家公墓,观赏了非洲大裂谷;后转道肯尼亚马赛马拉,首次见识了排山倒海般的动物集群和神秘的马赛人部落;回程,我们又来到中国游人足迹罕至的多国交界的维多利亚湖边的基苏木,乘上三角帆船饱览了湖光山色;接着又迎着印度洋的微风,在印度洋岸边蒙巴萨这座穆斯林聚居的古城古堡内,找到了郑和下西洋留下的诸多珍贵遗存。

此行,我们不仅抓取到大量的东非历史人文画面,还和当地多民族部落的人们进行了交流。虽然代价不菲,但机遇难得、收获满满。今天,我呈上几幅当年抓取的画面,请“外交官说事儿”读者鉴赏和指正,你们说,这趟东非自由行采风游可值当?

- END -

文字 摄影 | 王广祥

编辑 | 外交官说事儿 贾贾

还没有评论,来说两句吧...