【核心提要】襄阳古城正上演一场"世纪大迁徙"!3万居民即将迁出,千年古城为何要"减负"?是拯救还是破坏?这场耗资数十亿的改造工程,将如何影响每一个襄阳人?真相远超你的想象...

襄阳,这座千年古城又站在了命运的十字路口……

近日,一项关乎襄阳古城未来的重大决定正式出台——《襄阳市人大常委会关于襄阳古城功能疏解与空间优化的决定》。这份决定提出,要在3-5年内将古城内常住人口降至3万人以内。襄阳古城为何要“赶人”?真相来了!三年后它会让你的体验感爆棚。消息一出,立即引发热议。有人点赞称“早就该这么做了”,也有人质疑“是不是劳民伤财的形象工程”。这座有着2800年历史的古城,正站在了命运的十字路口。

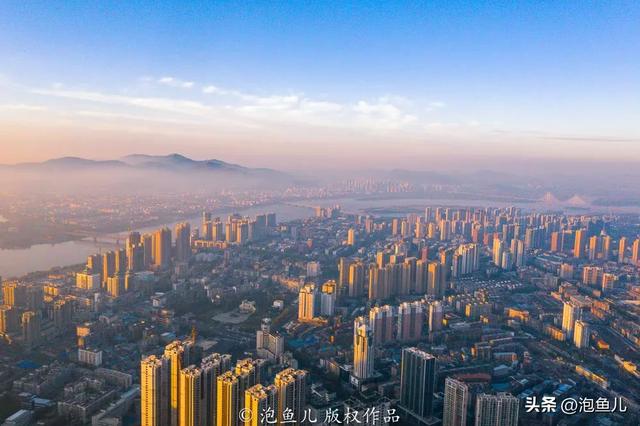

一、古城之痛:每平方公里挤了2.67万人襄阳古城面积仅2.56平方公里,却居住着6.84万常住人口,人口密度高达每平方公里2.67万人。这个数字是什么概念?超过了北京上海最拥挤的城区,堪称“中国最挤古城”。

走在如今的古城街道上,随处可见的是拥挤的民居、老化的电线、无处停放的车辆。消防通道被占用,救护车难以通行,安全隐患触目惊心。

“每次下雨都提心吊胆,生怕老房子出问题。”一位在古城生活了60年的老居民如是说。

更令人忧心的是文物保护的困境。大量历史建筑被民居包围,古城墙、护城河、昭明台、单家祠堂等文化瑰宝无法得到有效保护和展示。

二、涅槃重生:减法是为了更好的加法面对困局,襄阳选择了壮士断腕。

做减法:· 疏解非核心功能,将医院、学校等逐步迁出· 引导部分居民外迁,降低人口密度· 拆除违建,恢复历史街巷格局

做加法:· 投资修复文物古建,让昭明台、单家祠堂重焕光彩· 打造沉浸式文化体验馆、非遗工坊· 引入特色民宿、文创空间、文化剧场

“我们不是在破坏古城,而是在拯救古城。”在新闻发布会上,相关人士表示,“目标是将古城从‘居住区’转型为‘文化体验区’。”

三、未来可期:一座活着的博物馆改造后的古城会是什么样子?

想象一下:清晨,你可以在没有车马喧嚣的古城墙上练习太极;白天,可以在非遗工坊亲手制作一件襄阳漆器;傍晚,在特色民宿的庭院中品茶听雨;夜晚,观看一场《梦回三国》的实景演出。

这不是消灭烟火气,而是提升烟火气的品质。

“未来的古城,将是一座活着的博物馆。”文旅部门负责人描绘道,“每个角落都有故事,每处街巷都可体验文化。”

四、民意之争:改造是为了谁?反对声从未停止。

“这就是形象工程!”“花钱不少,效果难说!”“把人都赶走了,还有什么烟火气?”

支持者则反驳:“安全隐患不解决,出事就晚了!”“文物破坏不起,保护刻不容缓!”“长痛不如短痛。”“支持政府决定,打造一流旅游城市需要这样的魄力!”

面对争议,政府方面回应:改造不是驱逐,而是引导;不是消灭烟火气,而是提升品质;不是劳民伤财,而是投资未来。

确实,任何重大改革都会伴随阵痛。但关键是:这痛是否值得?这代价是否必要?

五、襄阳的选择:守护千年文脉

放眼全国,古城改造的成功案例不乏其数。

西安回民街、苏州平江路、成都宽窄巷子... ...这些曾经破败的古城街区,都在经过精心改造后焕发新生,成为文化地标和经济亮点。

襄阳古城的选择,不是盲目跟风,而是基于自身困境的必然选择。

降低人口密度是为了安全底线,疏解非核心功能是为了文化传承,投入巨资是为了可持续发展。

这不是一场豪赌,而是一次深思熟虑的涅槃重生。

当我们争论“劳民伤财”时,不妨想想:如果没有这次改造,5年后的古城会怎样?更多的违建?更大的安全隐患?更严重的文物破坏?

改变固然有风险,但不改变的风险更大。

襄阳古城的改造,不是在与历史割裂,而是在与未来对话。它要做的不是在白纸上画画,而是在古绣上绣花——需要极大的耐心、极高的技艺、极深的敬畏。

这座千年古城,值得一次重生的机会。您觉得呢?

还没有评论,来说两句吧...