湖南省永州市道县,古称道州,地处湘粤桂三省区交界之地,北依都庞岭,东南临潇水,素有“襟带两广、屏蔽三省”之称。

从秦始皇统一中国建立营浦县算起,已有2300多年的历史,其中1500多年为郡、州、府所在地。

道州历史上曾与衡州(衡阳)、郴州、永州并称为湘南四大州,是湖南通往广东、广西、海南及西南地区的交通要道,也是兵家必争之地。

在革命战争年代,红七军、红六军团、红一方面军(中央机关、中革军委)、红三十四师、红二十四师等先后五次过道州,在道州历经大小战斗110余次,其中著名战斗31次,鲜血洒遍道州热土。

红军战士英勇无畏的革命精神,给道州人民树立起永远的丰碑。其中最著名的,当属红三十四师师长陈树湘在道县断肠明志,实现了为中国革命流尽最后一滴血的誓言。

道县烈士纪念园(陈树湘红色文化园):

陈树湘:“为苏维埃新中国流尽最后一滴血”

陈树湘,1905年出生于长沙县福临镇。9岁随父亲逃荒到长沙,在清水塘一带挑水、卖菜为生。1921年前后,毛泽东、杨开慧从事建党活动,居住在长沙清水塘,陈树湘因常去清水塘挑水、送菜,因而结识了毛泽东、何叔衡等一批湖南早期革命家。1922年秋加入中国社会主义青年团,1925年经滕代远、周以栗介绍加入中国共产党。

马日事变后,陈树湘加入北伐军叶挺部,同年9月,随部参加毛泽东领导的秋收起义。在井冈山革命根据地和中央苏区的斗争中,陈树湘身经百战,屡建奇功,逐步成长为红军的一位优秀指挥员。

1934年10月,中央红军被迫进行战略转移。从撤离苏区开始,陈树湘率领34师开始执行后卫任务。在湘江战役中,担任全军总后卫。陈树湘指挥着34师沉着应战,与十几倍于已的敌人殊死激战四天五夜,直到中央红军主力和中共中央、中革军委机关渡过湘江。

不幸的是,红34师被截断在湘江以东。陈树湘率部东返湘南,战斗中不幸腹部受伤。1934年12月12日馒头岭一战,陈树湘率两个班战士掩护参谋长王光道90余人突围,敌人一路追赶王光道一行。警卫员将受重伤的陈树湘师长隐蔽在馒头岭的一个岩洞里。12月17日,陈树湘及警卫员在馒头岭下冯督庙(洪都庙)不幸被道县“铲共义勇队”逮捕。12月18日拂晓,敌人将陈树湘抬往道县县城邀功。行至道县蚣坝镇石马神村麒麟庙时,陈树湘乘敌不备,咬紧牙关,忍着巨痛,用手从伤口伸入腹部,绞断肠子,壮烈牺牲,年仅29岁,实现了他“为苏维埃新中国流尽最后一滴血”的誓言。

陈树湘牺牲后,他的头颅被敌人残忍地割下来送到了长沙,挂在城门示众。头颅正对着一条小街,街上一间破烂不堪的小屋里,躺着他多病的母亲。

油画《红军师长陈树湘》:

陈树湘烈士遗体,起初被百姓安葬在潇水河畔飞霞山上,后于2019年移葬到道县烈士陵园安葬。这是陈树湘墓:

韩伟:“死后把我葬到闽西”

陈树湘生前没有留下照片资料,现有形象系根据陈树湘战友、三十四师的幸存者韩伟将军描述还原。

韩伟时任三十四师一〇〇团团长。三十四师被拦截后,陈树湘和韩伟分别带一部分人撤退。韩伟带着一〇〇团掩护,边打边撤。敌人穷追不舍,将他们逼到了灌江河畔一处断崖边,这时韩伟身边就5个人了,他们都不愿做俘虏,全部跳下悬崖。

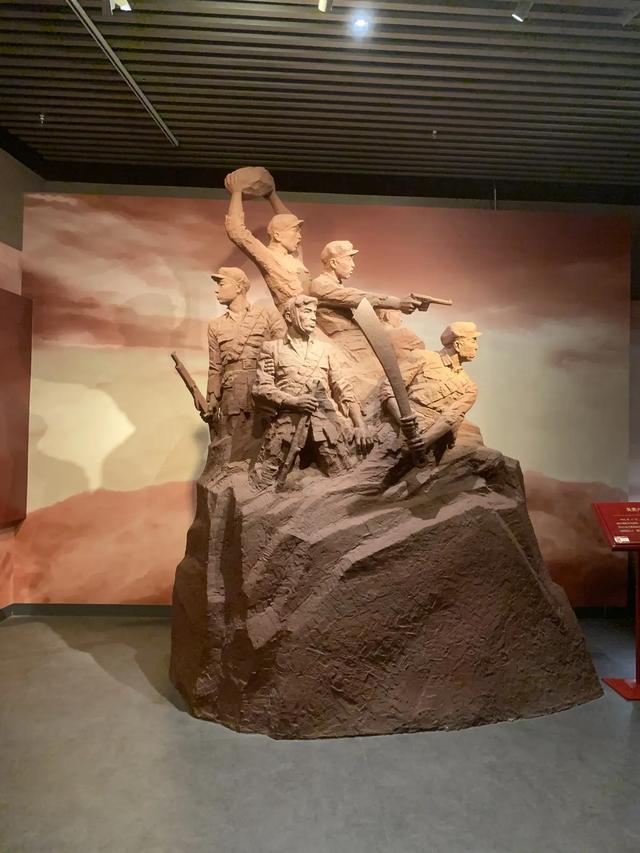

广西兴安县湘江战役纪念馆的英勇六壮士雕塑:

韩伟、三营政委胡文轩、一营营长侯世奎、五连通信员李金闪跳下时都先落在树上,有一定的缓冲,当时没性命之忧,可惜胡文轩和李金闪后被追敌杀害。

韩伟和侯世奎逃跑路上又遇到了一营司号员罗金党,在当地老乡的救治和掩护下,三人在一位乡村医生家养伤。韩伟和侯世奎伤好后,去找党组织,罗金党伤势严重继续治疗。

此时中央主力早已转移,韩伟和侯世奎找了两个月都没法归队,只好分开行动。韩伟去了武汉弟弟家,想看看这里有没有信息,不幸被叛徒认出。他身陷囹圄,坚贞不屈,直至1937年获释。

1992年,韩伟的生命即将走向终点时,他对儿子韩京京说:

“湘江战役,我带出的闽西子弟都牺牲了,我对不住他们和他们的亲人……我这个将军是他们用鲜血换来的。我活着不能和他们在一起,死了也要和他们在一起,这样我的心才能安宁。”

1992年4月8日,韩伟将军作为一〇〇团最后的幸存者,走完了人生的旅途。遵照将军的临终遗嘱,1992年8月,韩伟的儿子韩京京把将军的骨灰送到闽西革命公墓安放。

2014年12月是陈树湘牺牲80周年的纪念日。遵照韩伟将军的遗愿,韩伟将军的儿子韩京京专门请雕塑家为陈树湘制作了半身石雕像,安放于墓前:

同时还用闽西石材雕刻了红三十四师军旗,纪念三十四师的六千闽西子弟,军旗碑下刻着“你们的姓名无人知晓,你们的功勋永世长存”一行字:

红三十四师雕塑:

在烈士陵园,我们还看到这样一位红军烈士,他不是在战斗中牺牲,而是为拯救村民牺牲:

1934年12月6日晚,陈树湘率领红34师余部从广西灌阳进入道县空树岩村,在此休整了3天2夜,受到瑶族同胞的热情款待。陈树湘召开了群众大会,向村民宣讲革命主张。陈树湘余部撤离后,4个从广西灌阳突围受伤走散的红34师战士,相继来到空树岩村。

当时四个红军有两个姓兰,村民为称呼方便,年龄较小的就成了“兰老二”。据村民回忆,兰老二身材魁梧,力气大,谁家缺劳力,他就主动帮忙,跟村民成了一家人。1938年5月的一天,兰老二跟村民一起去种红薯,返回时,山洪暴发,为救瑶胞彭学少,他不幸滑落陡矿河中牺牲。

红军渡

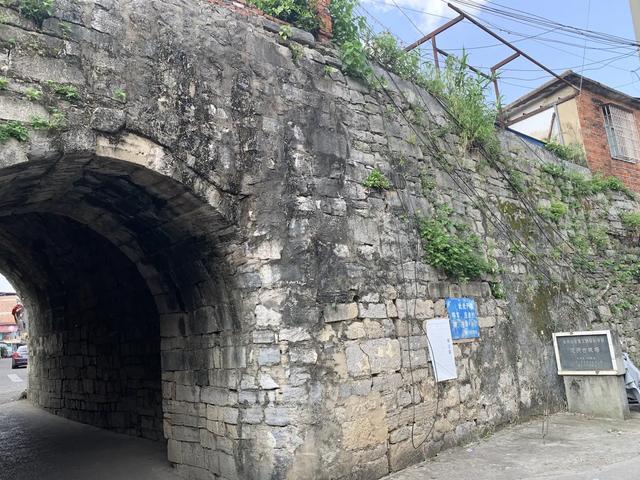

道州城,石质城墙坚固,潇水流经城南。千百年来,历经无数次战争的洗礼,显示出强大的军事防御功能。现在道州石城城垣只保存西门经南门到东门这一大段,全长1356米。

1934年11月18日,耿飚先锋团长途奔袭,飞渡潇水、智取道州城,将红旗插在古城。《耿飚回忆录》中《奔袭道州》一文写道:

“我们在攻占道州后,立即向零陵方向出动,警戒左翼方向,掩护中央纵队渡过潇水。与此同时,6团也在道县以南的葫芦岩、莲花塘、九井渡一线架起浮桥,掩护中央军委的后续部队越过潇水。滚滚潇水和道州古城成了阻滞敌人追击部队的天然屏障。这样,红军的行动有了一定的主动地位,为进一步抢渡湘江创造了有利态势。”

当年耿飚团就是由城南潇水畔水南村的渡口经由这座浮桥攻入城墙的:

县城老城墙:

道县城老街:

红军墙

道县县城濂溪与潇水交界处河畔,矗立着这座红墙,墙上写着两个标语:“工农革命胜利万岁 ”“工农革命努力奋斗”。这座墙记录着一个悲壮的故事:

1934年11月24日,军委第二纵队第二梯队(干部休养队)进入道县县城,入住县城内的文庙。跟随军委第二纵队第二梯队行军的有不少是只有14岁、15岁的小红军。这些小红军,年龄偏小,但他们都会写红军宣传标语。在道县休整的两天时间,这些小红军到处寻合适的地方写标语。

11月26日凌晨,干部休养队接到了出发至蒋家岭的命令。几个小红军发现道县文庙靠近濂溪河的一面大墙位置特别醒目,是写标语的绝佳之处。但是墙体太高,墙脚又紧临潇水,无法写好标语。小红军从附近居民家借来了梯子(另一种说法是搭桌子),踩在梯子上写起了宣传标语。

就在小红军写标语时,道县城北响起了零散的枪声,红军开始紧急撤退,小红军仍然专注地在墙上写标语。当写完“工农革命胜利万岁,工农革命努力奋斗”标语最后一个字,小红军正准备下梯子时,敌人的子弹打了过来。有一个小红军因为身体有伤,行动困难,被敌人抓住,打死在标语墙边的河滩上。

这面墙一直保留下来。因文庙所在位置地势低洼,易被水浸,1992年由原址迁移至现址。这是中央红军长征途经14省中保存最完整的县城标语墙。

中国共产党创立时开始,就高度重视宣传工作。往往一次演讲、几幅标语,就能动员起无数穷苦大众参加革命,是中国共产党取得胜利的又一个法宝。红军长征途中,也随处刷写标语。正如毛泽东指出的:“很简单的一些标语、图画和讲演,使得农民如同每个都进过一下子政治学校一样,收效非常之广而速。”

还没有评论,来说两句吧...