咱先说个实在的,你爬泰山花多少钱?

门票115,索道100,最多加顿山顶泡面。人均200-300元就能完成基础游览。但近年来兴起的「陪爬服务」彻底打破了这一成本结构正是这种新型消费模式的极端案例。

这种看似夸张的支出,实则折射出当代人对「确定性」和「情绪价值」的强烈需求。

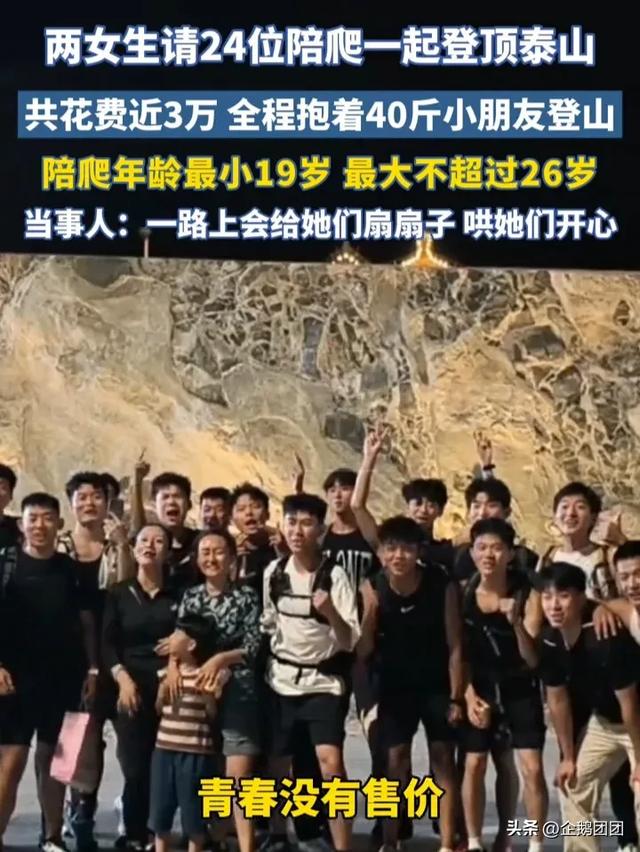

前阵子俩小姐姐带4岁娃爬泰山,直接砸了3万请24个陪爬小哥。

其实想想也懂,现在年轻人带娃出门,怕的不是花钱,是“失控”——怕娃累了闹、怕自己扛不动、怕路上出意外。这2万多,本质上是买了份“带娃登山不糟心”的保险。

根据平台调研,72%的单身游客选择陪爬服务时最在意「能否接住情绪」,而非单纯的体力支持。某MCN机构测算,专业陪爬师的时薪可达300元,但每天最多接两单——高强度的情绪输出使其难以规模化。

陪爬员真面目:月入3万?是“拿膝盖换的”!

之前总有人说“陪爬员赚快钱”,我卧底了个团队才知道,这钱真不好拿:

• 24岁的小陈,干了两年陪爬,抽屉里堆着12盒氨糖软骨素,“每天爬7000级台阶,膝盖磨损是普通人的5倍,护膝每月磨破3副,不囤点药根本扛不住”;

• 还有法律风险:90%的单都是微信口头约定,出了事全是麻烦。去年有个小哥带游客,对方突发心脏病没及时救,最后赔了15万;

• 女陪爬员杨姐更无奈:“有个客户连续5次找我,每次到山顶就哭,说‘你比我老公还懂我’,这种情感依赖太压人了,我现在都不敢接她的单。”

看似高薪,实则是“卖体力+卖情绪”,还要担着风险,真不是谁都能干的。

吵翻了!陪爬是“帮忙”还是“毁了登山?”

这事现在分成两派,吵得特别凶,我倒觉得两边都有道理,但得说句实在话:

• 支持的人说:“带老人小孩爬山,有人搭把手能救命。去年有个截肢的姑娘,6个小哥接力抬她上山顶,那不是赚钱,是帮人圆梦”;

• 反对的人也没错:“登山不就是挑战自己吗?让人扛着上去,跟坐缆车有啥区别?家长这么惯着娃,以后遇到困难还想用钱解决”;

• 我插句嘴:核心不是“该不该有陪爬”,是“陪爬该帮到哪一步”——帮老人拿东西、扶娃走难走的路,这是刚需;但背成年游客、靠肢体接触揽客,这就变味了。

最后说句实在话:登顶的意义,不是“被扛上去”

这阵子扒陪爬的事,我最大的感受是:现在人对“陪伴”和“安全感”的需求,比以前强多了。花3万请24人陪爬,看似夸张,实则是年轻人的一种无奈——平时工作已经够累了,想带娃爬次山,不想再跟“哭闹”“疲惫”较劲。

但咱也得想明白:爬山的意义,从来不是“到山顶”这个结果,是自己一步步踩台阶、喘着气往上走,到了山顶往下看时,那种“我做到了”的成就感。陪爬能帮你扛东西、帮你哄娃,但不能替你走那7000级台阶,更不能替你感受“坚持下来”的快乐。

景区现在搞规范、团队搞升级,都是好事。希望以后的陪爬,是“帮你更好地爬山”,而不是“替你爬山”——毕竟有些路,得自己走,才叫风景。

还没有评论,来说两句吧...