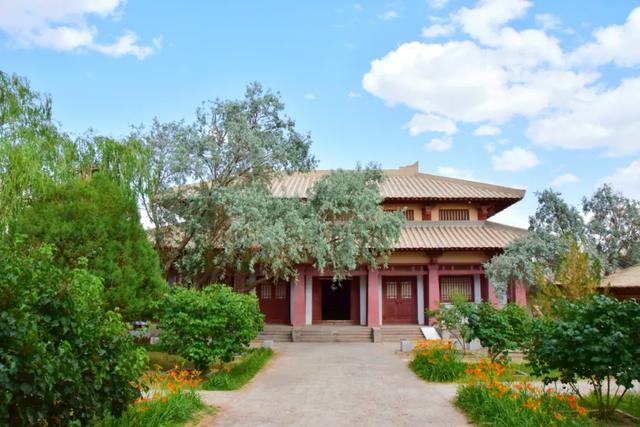

在河西走廊的西端,一座仿汉城堡式建筑群巍然矗立于敦煌西南七十公里的戈壁台地之上。它与汉代墩墩山烽燧遗址遥相对望,背倚阿尔金雪山,面朝丝路古道——这里便是敦煌阳关博物馆。2025年8月28日,这座承载着两千年边塞文明的文化地标迎来创建22周年。从荒滩中的文化孤岛到国家二级博物馆,它用坚守与创新诠释了“挖掘古文化、建设新文化”的使命,在千年烽燧下铺就了一条文脉赓续与文旅共生的道路。

一、千年遗存:烽燧为证,唤醒丝路文明基因

阳关,西汉“列四郡,据两关”的军事要塞,曾是丝路南道咽喉,更是唐诗中“西出阳关无故人”的苍茫意象。然而岁月风沙掩埋了关城,仅留下墩墩山烽燧等多处遗址星罗棋布于戈壁之中。这些遗迹与出土文物,成为解码敦煌军事文化、民族交融史的核心载体。

遗址集群:阳关遗址、寿昌城(汉龙勒县)、西土沟墓群等省级文保单位,串联起从新石器时代延续至后世的文明链条,见证汉唐戍边、商旅往来与佛教东传的恢弘历史。

文物宝库:阳关博物馆馆内文物丰富,种类包括石器、玉器、陶器、金银器、铜器、铁器、木器、毛麻丝织物等,内容涉及生产、生活、军事、文化、宗教等各个方面,具有较高的历史价值和学术价值。如汉代“天马砖”呼应武帝求骏马的传奇,唐代胡人牵驼陶俑再现商队穿越戈壁的盛景,而密连环锁子甲则诉说着冷兵器时代的边关峥嵘。

这些遗存不仅是静态的展品,更是动态的历史课堂。博物馆通过《阳关·阳关博物馆文物图录》《阳关·玉门关论文选粹》等学术成果,首次系统梳理了阳关地区文物遗存状况,填补了古代敦煌军事文化研究的空白。

二、创新传承:从仿古建筑到“活态博物馆”

面对遗址的湮没与文化的断层,阳关博物馆选择以“复活历史”为突破口,将学术深度与沉浸体验融合,打破传统博物馆的边界。

1. 建筑与陈展:复刻汉风,对话古今

阳关博物馆的建筑风格是以仿汉城堡群沿中轴线巧妙展开,汉阙牌楼庄严肃穆,引领着游客进入历史的长河。两关汉塞厅解读了长城的防御体系,丝绸之路厅生动再现了丝绸之路的开拓历程、文化交流与商旅往来的盛况;46米长的《丝路友谊图》细腻描绘了丝绸之路的繁荣景象。仿建的阳关都尉府、古兵营、关城,则让游客仿佛置身于汉代边塞的时空场景之中。

在展馆内,每一件文物都娓娓道出其辉煌的历史,每一处展览设计都生动呈现了阳关的深厚文化底蕴。我们特别将敦煌地区的边塞防御体系以沙盘形式精心展示,并将其与烽燧遗址模型并置,直观而深刻地揭示了长城所蕴含的军事智慧。

2. 研学与非遗:让文化可触摸、可传承

阳关博物馆周边丰富的文物遗址,为我们开发研学课程提供了宝贵线索。经过多年来的实践与研发,我们精心设计出多个研学体验课程,包括烽火传递、修筑长城、壁画临摹、木简制作、阳关壮别、阳关巡防等。这些课程旨在让同学们摆脱枯燥乏味的单向观察式研学,通过亲手体验古人的智慧,实现课堂学习与研学活动的有机结合。阳关博物馆荣获“全国研学旅行基地”、“酒泉市中小学生研学旅行基地”以及“甘肃省科普教育基地”等多项荣誉称号。

阳关博物馆在非物质文化遗产的活化与创新方面也投入了大量精力,依托敦煌非物质文化遗产保护项目,成功开发了多个非遗主题研学项目,并积极推动非遗文化走进景区,同时建立了敦煌曲子戏、壁画临摹、古法陶艺等非遗工坊。荣获“中华非遗旅游目的地”“非物质文化遗产保护传承基地阳关传习基地”称号。

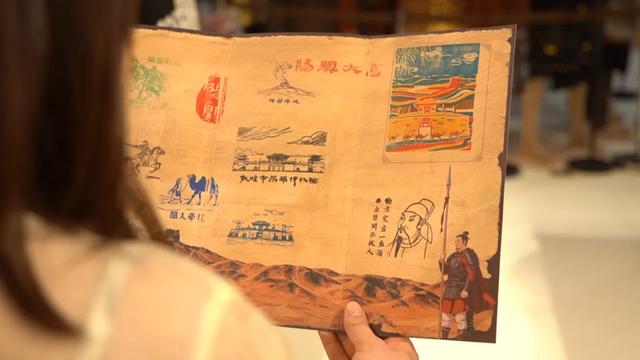

3. 沉浸式体验:引领游客踏上历史悠久的阳关之旅

打破传统博物馆参观模式,让游客得以深度领略其内涵。游客可前往阳关都尉府,领取加盖朱砂题名及官印的通关文牒。行至仿汉关城时,阳关守将严格查验通关文牒,重现古代边关的威严仪态。还可以化身探秘使者,领取“阳关探秘令”,在探秘使者的身份下,游客需根据“阳关探秘令”上的线索,在博物馆内寻找线索和角色互动,获得奖励。这一过程中,游客不仅能近距离接触和了解阳关的历史文化,还能通过解谜游戏的形式,加深对古代丝绸之路知识的理解与记忆。

三、文旅共生:从荒凉边关到二级博物馆的蜕变

阳关的复兴,是文化资源转化为生产力的典范。博物馆与景区协同发展,形成“文化引流—体验留客—产业富民”的良性循环:

品牌活动赋能:近年来,阳关博物馆成功举办了一系列文化活动,包括“诗与远方·如梦敦煌”诗歌吟诵文艺晚会、“盛世敦煌 诗韵阳关”戈壁音乐晚会以及“一曲丝路琴韵·千年阳关回响”——阳关琴缘雅集等。2025年5月16日,博物馆隆重推出了“同走阳关道·呼吸汉唐风”千人走阳关大道活动,这一举措不仅显著提升了阳关品牌的影响力,还成功塑造了“阳关大道”这一底蕴深厚的文化IP。

2018年8月28日,举行“诗与远方·如梦敦煌”诗歌吟诵文艺晚会。

2021年7月5日,举行“盛世敦煌 诗韵阳关”戈壁音乐晚会。

2024年6月26日,举行“一曲丝路琴韵·千年阳关回响”——阳关琴缘雅集。

2025年5月16日,举行“同走阳关道 呼吸汉唐风”——西出阳关大型实景体验活动。

学术与公众教育结合:阳关博物馆发挥社会职能,将学术与社会教育相结合,开设了《阳关大讲堂》线上讲座,邀请葛承雍、荣新江、杨福学、李正宇、高启安、张俊民等一大批专家学者,至今已开展了45期讲座,吸引数万观众,让学术走出象牙塔。此外,2023年举办了敦煌阳关文化旅游保护发展研讨会暨“风起阳关”秦川导演敦煌纪录片创作分享会,编辑出版了《敦煌诗歌集萃》。2024年,《莫高窟诗选》《鸣沙山月牙泉诗选》《阳关诗选》《玉门关诗选》敦煌四大景点诗选丛书出版发行。2025年5月成功举办了“古代敦煌军事文化学术研讨会”,汇聚了多县博物馆的专家,共同探讨甲胄复原、边塞诗词及岩画解读等议题。

影视文旅深度融合:阳关的卓越知名度,加之阳关博物馆别具一格的建筑布局,吸引了大量影视剧、纪录片及综艺节目的青睐,纷纷前来取景拍摄。诸如《奔跑吧兄弟》、《登场了!敦煌》、《极限挑战》、《了不起的长城》、《战斗吧木兰》、《神探狄仁杰》、《左宗棠收复新疆》、《敦煌》等知名影视综艺作品,借助其广泛的影响力,生动展示了大漠的壮丽风光与独特风土人情,显著提升了阳关的文化旅游吸引力。

游客量激增:2003年开馆前年游客不足3000人,2024年达到近50万人次。游客停留时间从30分钟延长至3小时,带动周边农家乐、葡萄采摘园等数十家乡村业态兴起。

四、未来展望:在时光裂痕中播种未来

阳关博物馆将持续深化“阳关”及“阳关大道”文化IP,推动敦煌文化服务“一带一路”,让千年烽燧的光照亮文明互鉴新征程。正如理事长纪永元所言:“阳关大道不仅是地理通道,更是连接古今的精神纽带。”未来计划加强智慧博物馆建设,拓展国际学术合作,探索数字化展览,让文化遗产在快速变化的社会中持续焕发活力。

结语

二十二载风雨,阳关博物馆从大漠孤烟中崛起,将“劝君更尽一杯酒”的离愁,转化为“盛世新生”的文化自信。它证明:真正的传承不在固守黄沙下的砖石,而在于让千年文明活在当下、照见未来。当墩墩山烽燧的落日熔金,映照着研学少年挥斥方遒的身影,阳关的故事,正翻开新的篇章。

END

还没有评论,来说两句吧...