少时,读了《天龙八部》《鹿鼎记》等金庸小说,对云南人文心向往之。趁着这次暑假,一览滇西美景,也算圆了儿时之梦。

清晨,当第一缕阳光穿透薄雾洒向鸣凤山巅时,我来到那道色彩夺目的牌坊之下——金殿。穿过“南天门”的幽深拱门,如同进入时间隧道的入口,斑驳的石墙被藤蔓温柔缠绕,向上延伸的石阶引领我们步入一段凝固的历史:“平西王”吴三桂的传说瞬间涌入大脑,耳边似乎又听到了昔日金戈铁马的嘶鸣……

矗立于鸣凤山巅,是那座举世瞩目的纯铜殿宇。两层黄铜琉璃重檐在阳光下流动着沉甸甸的光泽,每一片铜瓦、每一处繁复雕花,都凝固着工匠的呼吸与虔诚。指尖触碰冰凉殿身,仿佛能感受到清康熙十年(1671年)熔炉旁的滚滚热浪——这是清初平西王吴三桂,在明万历三十年(1602年)由云南巡抚陈用宾初建的基础上,耗费心力重建的铜殿。它是目前全国最大、保存最完好的纯铜建筑奇观,凝固了一个昔日枭雄割据西南的无声宣言。

陈列馆内,那把红漆斑驳的宝剑,隔着玻璃柜散发出凛冽寒意。它曾悬于吴三桂腰间,目睹过山海关的抉择,也承载着建立大周政权的野心。这把剑,曾差点决定了西南割据的命运,如今静静地躺在冰冷的展柜里,令人唏嘘历史的诡谲无常。

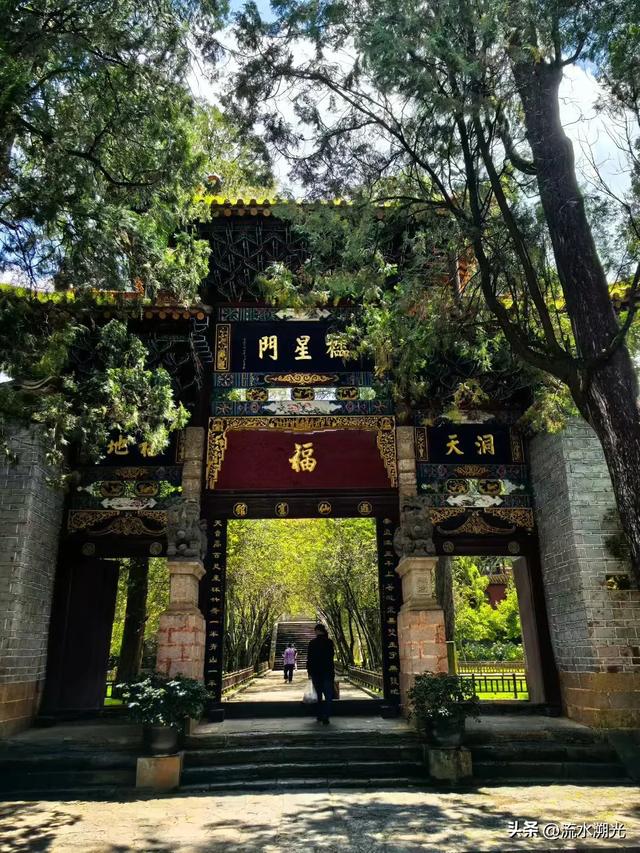

金殿不仅仅是一座孤立的铜殿,它还深藏于“太和宫”的道教宫观怀抱之中。门额“鸣凤山”揭示了陈用宾当初仿照武当山太和宫营建的初衷,层层递进的朱红宫墙如历史的帷幔,在苍翠古木的衬托下愈发肃穆。“棂星门”上那个苍劲厚重的“福”字,数百年来庇佑着虔诚的信众与匆匆的旅人。而殿宇上方高悬的“北极玄天”金匾,更是直溯道教真武信仰的本源,是建筑与宗教精神交融的印证。从陈用宾到吴三桂,建筑承载的不同命运,却都在铜瓦下留下了厚重的印记。

当我最后驻足于棂星门之下,婆娑树影如时光之手,在古老的石阶上描摹着流动的光斑。阳光斜斜打在牌坊交错的纹路上,现代游客的低语与牌坊上斑驳的历史印记在此刻奇妙地叠合。

金殿的美,绝不止于黄铜的流光。它是滇西的道教圣域,镌刻着明清风云变化。在这里,你能触摸到铜殿承载的历史典故、虔诚的信仰,以及一个复杂历史人物在此留下的绝响。金殿,在无声的铜绿与沉重的剑光中,邀请每个驻足者去体味西南边陲那沉甸甸的三百年沧桑。

还没有评论,来说两句吧...