枣园:枣树深处的初心印记

——三秦大地见闻之十一

作者:黄企生

黄土高原的夏天的阳光格外透亮,把枣园的窑洞群照得热气腾腾。

远远望去,成片的枣树在山坡上舒展着枝丫,红彤彤的枣子像无数小灯笼挂在枝头,风一吹,簌簌落下几颗,砸在青砖铺就的小径上,发出清脆的响声。

这里是中共中央书记处曾驻扎六年的地方,每一寸土地都浸着革命岁月的温度。

走进枣园,最先撞见的是一片开阔的广场,中央矗立着五大书记的铜像。

毛泽东同志微微前倾的身姿,周恩来同志握着文件的手势,朱德同志沉稳的站姿,刘少奇同志凝视远方的目光,任弼时同志紧握的拳头,都透着一股穿越时空的力量。

他们脚下的基座上,"为人民服务"五个金字被阳光镀得发亮,这五个字,是枣园最厚重的底色。

沿着碎石小径走向领导人旧居,路边的老枣树已有上百年树龄,树干粗壮得需两人合抱。

讲解员说,这些枣树是当地百姓亲手栽种的,当年毛主席常在枣树下和老乡拉家常,枣子熟了,孩子们就挎着篮子来摘,欢声笑语能传到窑洞里。

毛泽东同志的窑洞在半坡上,门口那方菜园仍打理得井井有条,豆角藤蔓顺着竹架爬满了墙头,茄子紫得发亮,黄瓜顶着嫩黄的花。

窑洞内陈设简单到令人心颤:

一张土炕占去半间屋,炕桌边缘磨得发亮,桌上的油灯玻璃罩上还留着细密的裂痕。

就是在这盏灯下,《关于重庆谈判》的手稿写了又改,字里行间的墨香混着陕北的尘土味,成了照亮时局的火把。

隔壁周恩来同志的窑洞更显紧凑,墙上挂着的灰布军装打了三块补丁,领口处磨出毛边。

最显眼的是墙角的纺车,木轴被磨得光滑如玉,线锭上还缠着半截未纺完的棉线。

1943年大生产运动时,周总理和邓颖超同志就在这架纺车前,每晚纺线到深夜。

讲解员指着纺车旁的小竹筐说,里面的棉絮都是他们亲手弹的,那时总理常说:

“延安的线,要织出军民同心的布。”

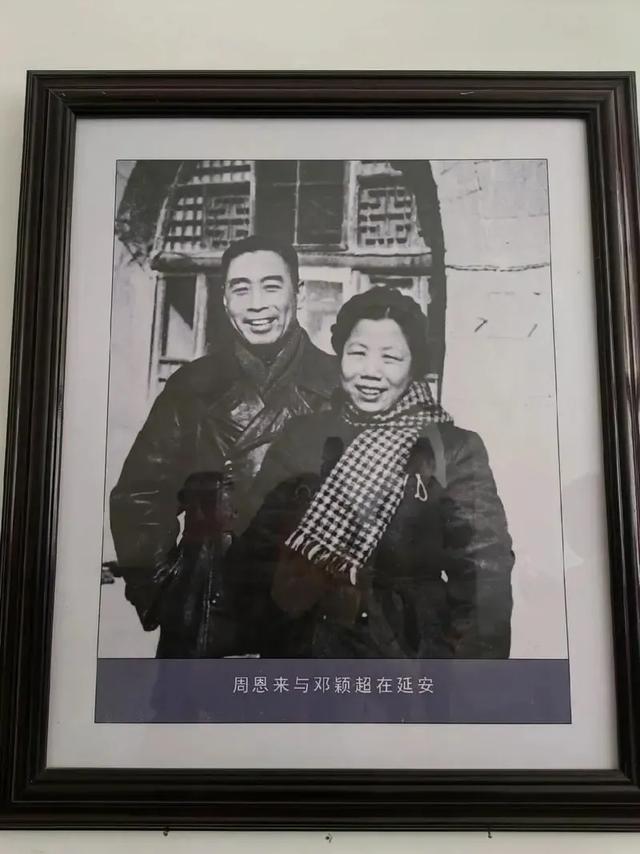

窑洞墙上挂着一张老照片,周总理正坐在纺车前微笑,阳光透过窗棂落在他专注的脸上,那笑容里没有丝毫身居高位的疏离。

朱德同志的旧居藏在几棵老槐树后,门口的石碾子还能转动,碾盘上的纹路里嵌着经年累月的谷糠。

这位戎马半生的元帅,在枣园却常常系着蓝布围裙,要么在菜园里侍弄蔬菜,要么帮老乡碾谷子。

他开垦的菜园至今保持着当年的模样,土豆垄分得笔直,玉米秆排列得像列队的士兵。

窑洞内,一双补丁摞补丁的布鞋摆在炕边,鞋头被脚趾顶出了圆圆的弧度,那是朱老总下乡调研时磨出来的。

枣园深处的"幸福渠"是最动人的景致。

这条长约六公里的水渠,是边区军民一镐一锨挖出来的,把延河水引到了干涸的农田里。站在渠边,仍能看到清水潺潺流淌,渠岸的石头上长满了青苔。

当年水渠通水时,老乡们敲着锣鼓来谢党,一位白发老汉舀起渠水一饮而尽,抹着嘴说:

“这是甜水,是共产党引来的幸福水。”

如今渠边立着块石碑,刻着"吃水不忘挖井人",字里行间都是鱼水情深。

在枣园的陈列室里,一张泛黄的借据让我驻足良久。

那是1944年八路军借老乡五斗小米的凭据,落款处盖着鲜红的公章。

讲解员说,新中国成立后,政府专门派人按市价十倍偿还了这笔粮食。

这样的故事在枣园随处可闻:

毛主席借老乡的砚台总会包好归还,周总理纺线换来的布匹总先分给伤员,朱老总种的蔬菜常常送给村里的孤寡老人。

这些细碎的片段,拼凑出"全心全意为人民服务"最生动的模样。

离开时,夕阳把枣树的影子拉得很长,覆盖了整片窑洞群。

回望那片错落的土黄色建筑,忽然明白:

枣园的伟大从不在宏大叙事里,而在土炕的温度里,在纺车的棉线里,在菜畦的露珠里,在幸福渠的流水中。

那些挂在枝头的红枣,多像先辈们未竟的心愿——盼着百姓的日子越过越红火。

风穿过枣林,带来阵阵枣香,恍惚间仿佛听见有人在说:

“要让人民过上好日子。”

这句话,从枣园的窑洞里传出,穿过八十多年的风雨,依然清晰如昨。

还没有评论,来说两句吧...