今年又来到野三关沐林山居避暑。

(野三关镇老街)

如果不下雨或者外出,一般会在早、晚餐后去散步。从318国道拐入山间水泥路,走上个1千多米。

(山雾弥漫)

山上植被密布,郁郁葱葱。山谷里种着一片片的玉米,都是一人多高,排列整齐,犹如等待检阅的兵将。路边的背阴处常见的是魔芋,一根带斑纹的主干,三枝分岔,地下的块茎正在悄悄的膨胀。

(路边的魔芋)

或是蓝天白云,或是晚霞漫天。特别是头天下了雨,第二天早上,或雾气弥漫,或云绕山腰,百般变化。若隐若现的山间民居,如同仙境宫阙。如此美景,令人心旷神怡,炎热的大都市是无法比拟的。

山间的晚霞)

在山间小路上来来回回走了无数趟,总是会遇见一些不知名的花草和新奇的事情。

(第一张是玉米,第四张是南瓜在,第二、三张叫不出名字)

一天,忽然发现路边有的树身上有一条条斜着的黑色印痕,主干上还有竹条绑着一些木块。几个人琢磨了半天,也没弄明白这是什么树?树上的木块是干什么用的?

第二天早上,又经过此地,只见一男子正踩着木块向树上攀爬。到了高处,用刀削掉老印痕的上沿,再用事先准备的树叶卷成尖斗状,边沿卡在印痕下方的树皮里,接住从刀口处流出来的乳白色液体。

原来这是漆树,工人正在收割生漆。先割刀口,放置容器,两小时内再收漆。

又问路边的张姓村民,这些漆树都是他家的,房前屋后有几十棵。请人9天割一次,一年割6、7次,每年可收生漆6、70斤。按每斤280元卖掉,一年可收入近2万元。

往前追溯,我们的先祖从新石器时代起就认识了漆的性能并用以制器。我国迄今发现最早的漆器是浙江余姚河姆渡遗址出土的朱漆木碗,距今约7000年,证实中国是世界上最早使用天然漆的国家。

(河姆渡遗址出土的朱漆木碗,网络下载)

随州战国早期曾侯乙墓出土的棺椁上,就有漆画的北斗星象图。

(曾侯乙墓出土的彩绘木棺,网络下载)

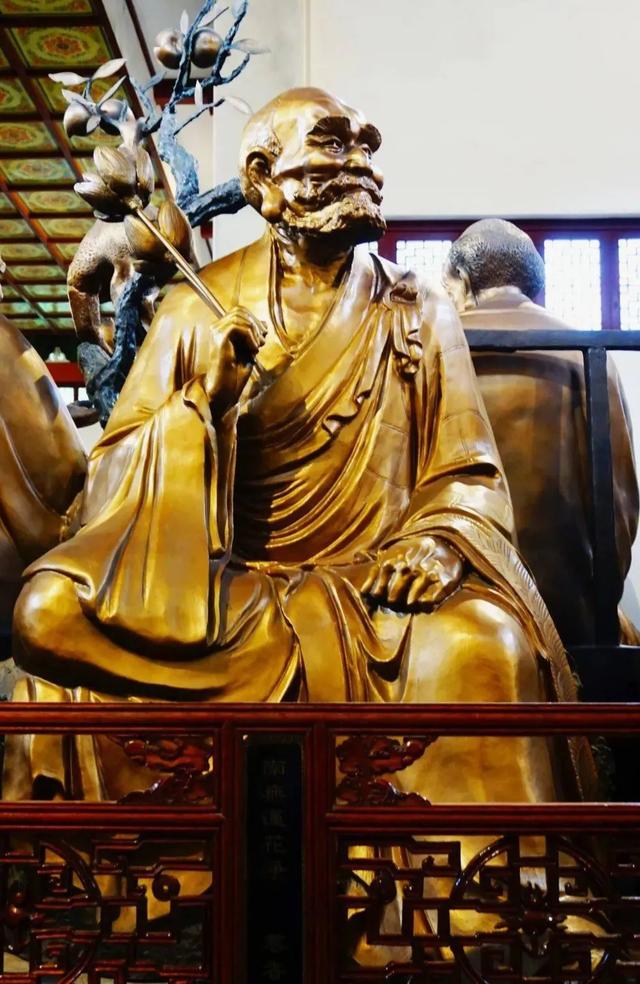

武汉归元寺的五百罗汉塑像就采用脱胎干漆工艺制作。它以麻布为外层,通过多层麻布与生漆交替裱糊塑形,形成空心立体造像。这种工艺具有质轻、坚固的特点,确保造像在多次洪水浸泡后仍能保存完好。

(归元寺的罗汉,网络下载)

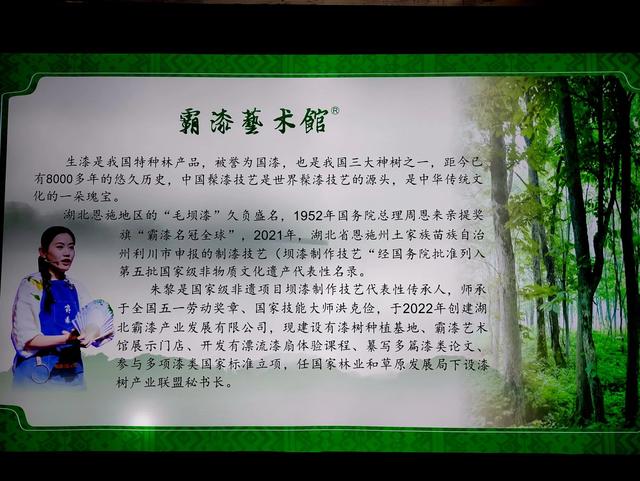

恩施地区属我国的主要生漆产地,1952年,国务院总理周恩来亲笔题写奖旗:“霸漆名冠全球”。

在计划经济年代,湖北的生漆、猪鬃、黑木耳等农副产品出口创汇,为地方和国家的经济建设作出了贡献。

(生漆,网络下载)

生漆要经过精制加工才能成为熟漆,也叫“大漆”或“国漆”,现在常用于高档木器家具、乐器和工艺品,具有耐腐蚀、耐高温、绝缘、隔水等特性,其漆膜坚硬且富有光泽。

(木胎漆器彩绘古琴,网络下载)

你能想象得到吗?现在收割生漆的方式还是这么原生态,与几千年前几乎是一样的。竹条绑木块是上下树的脚踏,刀割树皮以流汁,树叶作斗用来接漆液。由于山地崎岖,树木分散,采集量小,现在还无法使用机械。

正是这些原因,才让我们偶然看到了这种原始而环保的劳作方式,令人感慨不矣。不知道恩施利川的国家级非遗项目“制漆技艺”中,包不包括生漆的采集内容,这可是从远古传承下来的技法啊。

(恩施土司城索桥)

2025年8月12日于野三关沐林山居

还没有评论,来说两句吧...