常州都城隍庙(又称“天下都城隍庙”)是常州城内重要的信仰场所,与烈帝庙共同构成“西庙”文化核心。

常州都城隍庙于清代顺治年间(1644年–1661年) 正式建成,位于青果巷中段(今青果巷历史文化街区),与唐代始建的烈帝庙(忠佑庙)相邻,合称“西庙”。

常州都城隍庙属明代城隍制度中的第二等级,都城隍掌管一省,封“明灵公”,秩正二品(公爵)。

常州都城隍庙作为“天下都城隍行宫”,名义上统辖十三省(庙内二门曾列十三省城隍神像立侍),象征其超地域权威。

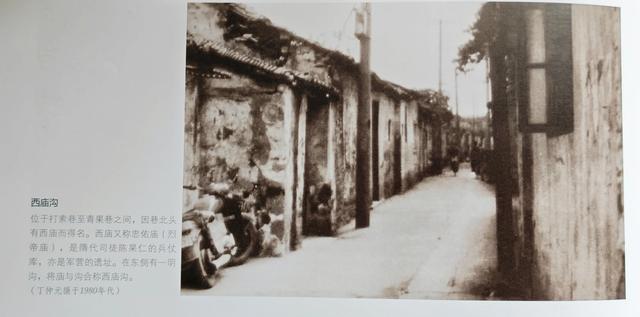

常州都城隍庙位于常州青果巷西庙沟,与烈帝庙(祭祀隋代名将陈杲仁)毗邻,合称“西庙”。

西庙沟位于常州市青果巷中段,是古运河(前河)沿岸的街巷之一。其名称与唐代敕建的烈帝庙(俗称西庙)密切相关,该庙祭祀隋代司徒陈果仁,距今已有1400余年历史。

常州府都城隍庙始建于清顺治年间,乾隆时列入官方祀典。庙内设假山、曲池、观剧台、洗心藏密室等园林景观,并有董其昌、韩愈等名家题刻。二门内曾立十三省城隍像,凸显其“省级阴司”职能。

常州府都城隍庙坐北朝南,濒古运河(前河),临青果巷,主体含仪门、大殿、戏台及附属道院,如群仙院、演教院。

相传明代江洋大盗“黑鹰”欲劫青果巷,因踩中城隍庙前果皮摔伤被捕,百姓归功于于谦显灵。

清代常州籍官员刘纶受乾隆刁难背皇历,得于谦暗中相助脱险,后返乡塑像报恩。

民国元年(1912年),神像被毁,后民间于西郊石佛庵重建行庙。原庙址在20世纪改为学校,现存遗迹极少。

于谦,为常州都城隍庙主祭祀,明代民族英雄(1398年一1457年),官至少保,谥号忠肃。因其保卫北京的功绩被尊为都城隍神,后因清朝统治者对其政治立场不满,又因指挥北京保卫战击退,后遭冤杀,明成化年间平反。

清初常州为保境安民,奉于谦为都城隍神,取代原北京都城隍地位(因清朝廷废除祭祀北京庙宇)。

常州人视于谦为“忠义护国”的象征,契合地方精神需求。每年农历五月十一于谦诞辰日,必演酬神戏,地方官员主祭,民众云集。

作为“天下都城隍庙”,其等级高于府、县级城隍庙,承担区域性祭祀职能,清代乾隆年间(1736年–1795年)被列入官方祀典。

清代同治十二年(1873年) 大规模重修,清代光绪年间(1875年–1908年)由常州地方士绅捐资扩建。

常州都城隍庙与烈帝庙共享部分空间,烈帝庙大殿供奉隋朝司徒陈杲仁(唐代被封为武烈帝),形成“一文一武”双神共祀格局。

都城隍庙内设刘仙师祠、庄神医祠,供奉地方名医,体现“神道设教”与民生关怀的结合。

城隍巡游的“行会”,融合云车、高跷、台阁等民俗表演,巡行城乡半月,清末民初为全城盛事。

1912年元旦,常州军政分府赵乐群率兵捣毁城内各庙神像,都城隍庙神像被毁,祭祀终止。部分信众暗中藏匿于谦神像,后迁至西郊石佛庵供奉。

辛亥革命后,庙宇改为县立女子师范学校及附属小学,烈帝庙大殿作为校舍使用。

1949年后延续教育功能,成为常州市第22中学校址,烈帝庙大殿用作教师办公室。

20世纪80-90年代,因城市改造与学校扩建,庙宇建筑逐步拆除。

1980年代,阳湖县城隍庙大殿(与都城隍庙同属“西庙”片区)被拆,仅戏楼幸存。

1990年代末,烈帝庙大殿、洗心池等最后遗存消失,原址彻底改建为现代校舍与道路,地面建筑无存。

新北区西夏墅镇观庄村修复小型清代烈帝庙,列为常州市历史建筑。

常州府都城隍庙宇虽已湮没,但于谦的“阴司公正”形象仍通过传说与民俗延续,成为常州独特的文化符号。尽管庙宇实体不存,于谦作为“公正护国”的象征仍融入地方文化,其故事成为常州城隍信仰的核心精神遗产。

还没有评论,来说两句吧...