1.多拉山摩崖造像:位于林芝工布江达县金达乡的多拉山南麓,面临尼洋河。在一宽4.1米、高3.1米的崖面上,浮雕一尊释迦牟尼佛和两座佛塔,顶刻“六字真言”。

这尊佛像高2.5米,头饰高宝髻,眉间有宝光,袒胸露腹,披袈裟,内着僧祇支,手施降魔印,结跏趺坐。传为唐文成公主进藏时用马鞭所画,后人依形雕刻。造像秀眉凤眼,女性神态略重。造像前搭有篷,边饰垂幕,顶竖宝幢,雕像精美。

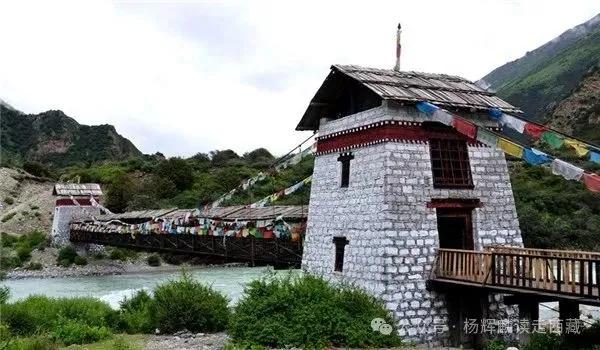

2.太昭古城:原名“江达”,曾是“工布四宗”之一。位于林芝工布江达县的江达乡太昭村,318国道南侧。古时进藏有4条道,即青藏西道、青藏中道、青藏东道和川藏驿道,除青藏西道外的3条道路都要经过太昭村,所以这里又称为“唐蕃古道驿站”。

唐代,这里已是西藏的重要城镇之一,相传文成公主进藏时曾路经此地并小住。元朝开始设立驿站。

清朝慈禧太后曾派遣驻川大臣赵尔丰入藏驻守,后因镇压辛亥革命,赵尔丰奉“太后昭书”返回,由此得名“太昭”。

清末,清政府在此设立太昭宗,当时市镇繁华,有著名的小八角街和4座香火鼎盛的庙宇,是清末西藏经济、文化、交通的重镇。

据西藏史料记载,当时太昭称为“江达”,人口众多、市镇繁华、店铺林立,并设有宗政府、粮仓、学校、邮局、旅馆、饭店、金银加工店、裁缝店等,藏、汉、回等民族和尼泊尔客商来这里经商交易,各地商品在这里顺畅流通。太昭成为当时重要的商业文化中心。

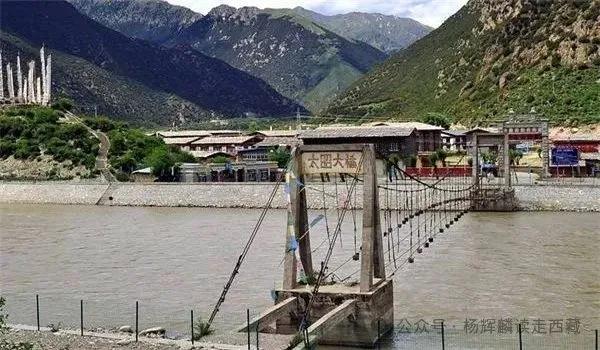

清末民初,江达更名为“太昭”,与雪卡宗、觉木宗、孜拉宗等三宗共同构成著名的“工布四宗”。如今太昭古城保存完好,依稀可见当年规模,其太昭大桥遗址仍在,弯弯曲曲的唐蕃古道与川藏公路隔河相望。游人每到此,无不感叹。

——文成公主(626~680):唐太宗养女。唐贞观年间,吐蕃赞普松赞干布派遣大相噶尔东赞赴长安请婚,唐太宗以养女文成公主许嫁之。并诏令礼部尚书江夏王李道宗护送公主入一西藏。

松赞干布率群臣亲自到柏海(今青海玛多县境的鄂陵湖)迎接公主,然后同返逻娑(拉萨),并于玛布日山专修宫室安置公主,至今布达拉宫尚存有他们成婚的洞房遗址。

文成公主到拉萨后主持建造小昭寺,安放自长安带来的释迦牟尼12岁等身像(后移至大昭寺)。今大昭寺前的公主柳,传说亦为其亲手所栽。公主博学多才,笃信佛教,兼通卜筮之学。

入藏时,除携带释迦佛像外,还携带了大量的其它物品。传说她还随带工匠5500人及谷物、牲畜多种。

同时,中原地区的医药、历算、纺织、造纸、酿酒、制陶、碾磨等也都传入了吐蕃,对吐蕃经济、文化的发展和唐蕃关系的加强起了很大的促进作用。

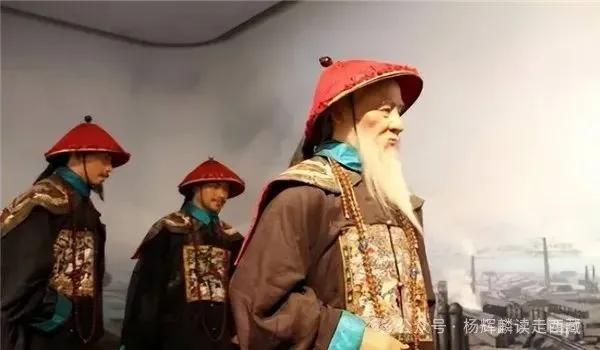

——赵尔丰(1845~1911):字季和,汉军正蓝旗人。1888年任山西永济县知县,后任蒲州知州等职。1903年随锡良入川署成锦龙茂兵备道。1904年捕杀古蔺哥老会暴乱3000余人,人称“赵屠户”。

1906年任驻藏大臣兼川滇边务大臣,颁布了《巴塘改土归流章程》,对土司制度、寺庙特权、土地制度、税收、粮赋、风习、差役等进行了重大改革。1911年署四川总督。武昌起义后,因抵制新政,煽动兵变,在战斗中被杀。

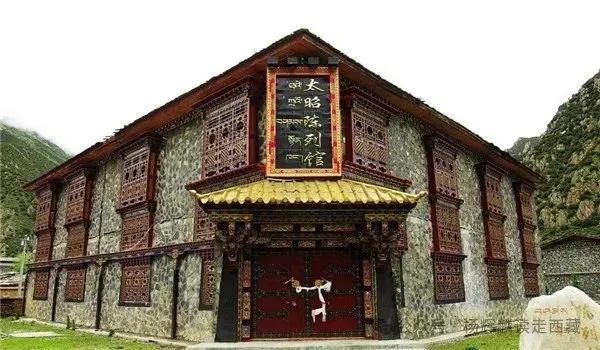

——太昭村在距拉萨250公里的318国道旁,距县城20公里。通过门亭过桥即达。太昭陈列馆在太昭古城遗址所在地。未入古城,镌刻有“太昭古城”的牌坊便先入视野。陈列馆集民俗、历史、红色旅游于一体,供游客参观游览。

3.林则猕猴:位于林芝工布江达县境内的仲莎乡林则村。于2003年发现,约有500余只。每天14~15点,这些猕猴便下山觅食。

林则猕猴是猕猴家族里形体最大的一种,多栖息在石山峭壁、溪旁沟谷和江河岸边的密林中或疏林岩山上。群居,一般30只~50只为一群,大群可达200只左右。

在西藏,猕猴变人的故事在藏族民间广为传播,并记录在古老的经书之中,还搬上了布达拉宫、罗布林卡的壁画。那猕猴住过的洞穴,传说就在山南泽当附近的贡布山上,而“泽当”也因是“猴子玩耍之地”而得名。

从近20年来在林芝、墨脱、定日和昌都卡若遗址的发现中可以看到,这些发现与传说是相吻合的。它告诉我们,西藏高原很早便有人类活动。

——猕猴:藏语称“折吾”,亦称“恒河猴”。属猴科哺乳动物。国家二级保护动物。体型较大,长50厘米~60厘米,尾长25厘米~32厘米,毛色灰褐,腰部以下橙黄有光泽,胸腹部和腿部深红色,颜面和耳裸出。

幼时白色,成长后肉色至红色。臀部有红色臀疣。群居山林中,善于爬岩上树,会泅水,喧哗好闹。以野菜为食。

4.多吉扎森岩:位于林芝工布江达县境内的朱拉乡。海拔3500米左右。多吉扎森岩体高约800米左右,宽约1000米,高耸入云。山体造型奇特,山势险要,峻峰突兀,被奉为“恰纳多吉菩萨的化身”,是人们攀岩、观光的好去处。

——从工布江达县顺318国道驱车到巴河向北,沿着蜿蜒曲折的道路前进,便是通往朱拉乡的道路。穿过茂密的林区,约2小时就到了朱拉乡。此处景点距县城 105公里,从朱拉乡驱车到多吉扎森岩约10分钟(距乡5公里)。

还没有评论,来说两句吧...