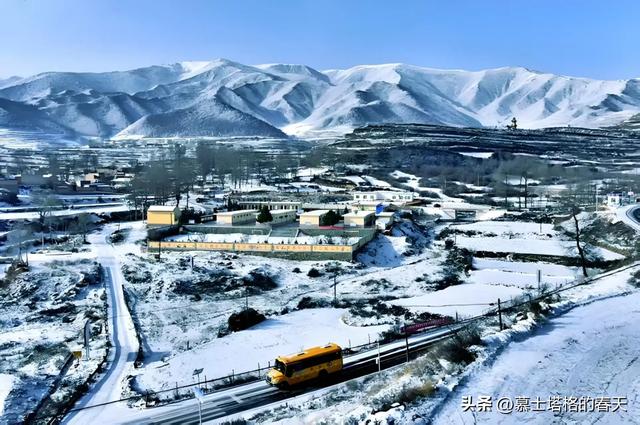

避暑胜地

榆中县马坡乡,是兰州著名的观光旅游休闲度假区。

马坡风光(网图)

马坡乡,位于马衔山北麓,山顶高山草甸,海拔约3600米,夏季凉爽,气温比兰州市区低10℃以上,可远眺雪山、牦牛群,胜似甘南草原。

高山草甸(网图)

马衔山上的牦牛群(网图)

马衔山下层叠蜿蜒的梯田,夏季绿意盎然,秋季金黄遍野。近年新打造的千亩花海,夏季油菜花、人工花田构成的彩色花海,宛如仙境。

马坡乡三伏拱北(网图)

大家在欣赏马坡美景时都会忽略一个当地著名人文历史景观,那就是河湾村的三伏拱北。榆中马坡为何会有拱北?拱北中又是哪位道祖先贤?且听我细细道来。

榆中回族

回族是榆中人口最多的一个少数民族。主要聚居于连搭乡朱家沟村,小康营乡大壑岘村、东山村,散居于麻家寺村和甘草店村。

榆中境内的回族,主要来源于成吉思汉及其子孙西征时,从中亚诸国征用来的信仰伊斯兰教的大量色目军人、工匠等。他们在元朝建立后,因战功得到信任和重用。同时,以色目人为主体的探马赤军驻扎在甘肃,执行戍边屯田的任务。

元英宗时,又“免去甘肃回回屯戍河西的银税”(《元史·英宗纪》),使回民迁居人口增多。明朝建立后,政府对包括回回在内的色目人采取重压政策,迫使他们团结起来与之抗争。

教传兰州

明初,伊斯兰教传到兰州,修建绣河沿清真寺、南关清真寺。大约到明代后期,逐渐形成了一个以信仰伊斯兰教为核心的民族文化圈子,吸引了部分新疆、宁夏、陕西等地的信仰伊斯兰教的回民迁入。

民国时期兰州南关清真寺(网图)

南关清真寺《生活》匾额(网图)

“迄明末清初,西起瓜、沙,东至环、庆,北抵银夏,南及洮岷,所谓甘回及东干回之踪迹,已无处无之”(《河湟诸役纪要》),形成了大片的回族聚居区。清朝前期,阿拉伯和中亚伊斯兰教的苏菲派传入中国,门宦制度在甘青地区逐步形成,兰州作为省会,为诸多教派门宦落足之地。

至清代中叶,已有甘肃“回多于汉”之说。正是在这样的状况下,许多临夏、金城一带的回民迁居榆中,聚居于朱家沟,大壑岘等村。除此之外,还有经丝绸之路而留居下来的少数来自中亚、西亚的穆斯林商人,散居于处于商贸集镇的甘草、城关一带。

据张国常《重修皋兰县志》载,光绪十八年(1892年)回族绅士上报,兰州有清真寺6座:分别在城内西南隅(即绣河沿清真寺)、新关小教场(即新关清真寺)、东关(即东关清真寺)、西关(即西关清真寺)、拱兰门内(即南关清真寺)、通济门内(即桥门清真寺)。

抗日战争期间,河南、陕西、河州等地大量回族群众迁居兰州。民国32年(1943),兰州有清真寺15座、拱北14处,阿訇48人;榆中县有清真寺4座、拱北3处,阿訇6人。

穆教拱北

“拱北”,阿拉伯语音译,原意为尖顶圆屋建筑,盛行于阿拉伯的一种古老的城市建筑形式,带有游牧民族帐篷的影子。在中国,用以指伊斯兰教先贤、门宦首领、道祖、老人家的陵墓。

清代,拱北大量建筑在甘宁青一带,在新疆又称“麻扎”。历史上,拱北一般都由墓主继承人或其亲属管理,大多设有管家、账房等管理机构,负有接待教民、收受“乜贴”、维护陵墓、举行忌日纪念活动,应酬参观访问等职责。

兰州市现有拱北13处,其中城关区东川拱北、七里河区五星坪灵明堂拱北最为著名。

《榆中县志》记载,县内有拱北3处。

大壑岘拱北,是逝于兰州的阿拉伯穆斯林安葬该地而建的,当地人称“阿拉伯哈知拱子”。

野鸡沟拱北,建于清代中叶,“文化大革命”中拆毁,1983年集资重修。

马坡乡三伏拱北(网图)

清代前期,伊斯兰教“哲赫忍耶”门宦创始人马明心之祖,携全家从阶州(甘肃武都)迁到巩昌(陇西)继至金县(榆中)马坡三伏庄,从事农业生产。马坡三伏村的拱北,又称巴巴爷拱北,埋葬的是马明心的祖父、祖母。巴巴,阿拉伯语“祖先”之意。

哲赫忍耶

哲赫忍耶,系阿拉伯文的音译,原意为“公开的”、“响亮的”,它是中国伊斯兰教的四大苏非学派之一,因主张高声念诵赞词,故又有高念派之称。该学派创始、发展于波斯,并在阿拉伯、中亚等地都有传播,清乾隆年间由马坡三伏村的马明心(1719年—1781年)传入我国。

马明心,字复性,经名伊卜拉欣,道号维尕耶·屯拉海(意为“维护真主之道的人”),逝世后被尊为束海达依(意即“为真主之道牺牲的人”)。康熙五十八年(1719年),马明心在马坡出生。

马坡乡河湾村三伏社(网图)

马明心9岁时前往麦加朝觐,并在也门等地长期求学。乾隆九年(1744年)回国时带来《古兰经》、《卯路提》、《穆罕曼斯》和《满丹夜合》等经典, 开始在青海循化、甘肃河州等地传授哲赫忍耶教旨。

门宦之争

后因与花寺门宦发生冲突,马明心被迫离开河湟,移居定西官川,继续传播其学说,信众日益增多。乾隆四十六年(1781年)循化地区马明心的学生苏四十三等与当地花寺门宦发生教派之争,导致械斗,清地方官吏偏袒花寺,压制哲派,于是以苏四十三为首的撒拉族、回族、东乡族哲派群众举旗反对清地方官吏,进而演变为反清起义,攻开河州,围困兰州。马明心被官府从官川家中逮捕,杀害于兰州城头。以苏四十三为首的起义者,在兰州华林山被清地方武装镇压,苏四十三战死,起义失败。

四墩坪与华林山满城(清《金城揽胜图》局部)

为了控制兰州西南军事据点,阿桂、李侍尧向清廷请奏获准,于乾隆四十七年(公元1782年),在华林山建一座满城,在龙尾山筑四空土墩。四墩呈立方体,中空部分可容百余人。俗称头墩、二墩、三墩、四墩、由北至南,分列龙尾山上,与华林山满城遥相对垒,以镇兰州西南之地。

从此以后,清廷对哲派采取了残酷镇压政策,哲派也多次掀起大规模的武装起义。至同治年间,马化龙起义失败,历经五辈,几经反复,哲派处于低谷。

光绪初年,在马元章(马明心的四世孙)的不懈努力下得以挽救,教民遍及甘、青、宁、陕、新西北五省区及山东、北京、吉林、江苏、云南、贵州等13个省市区。

热爱历史,热爱家乡,热爱兰州!

欢迎评论,欢迎交流!

2025年6月15日 兰州

原创不易,请勿抄袭!

转载请注明出处,谢谢!

还没有评论,来说两句吧...