沈阳的小河沿早市,现在已经闻名全国,成为外地游客的打卡地之一。

那么,小河沿早市是怎么演变而来的呢?

这得从“小河沿”的历史说起。

沈阳城的水系密码

“小河沿”必然与河有关。

有史记载以来,沈阳的母亲河——浑河,经历了两次改道。最早的古河道就是现在北运河的流向;而浑河第一次改道的古河道就是现在的南运河流向,它在古代亦被称之为“小沈水”;浑河第二次改道后形成现在的浑河河道。

浑河古河道示意图

浑河第二次改道后,原来的两条古河道都曾经断流。清朝末年,为了满足沈阳北陵西边大面积种植水稻用水,于是开凿了“新开河”(北运河的前身)从浑河引流,但它是沿着古河道开挖的。上个世纪五十年代,为了排涝清污,沈阳又沿着第一次改道的古河道挖通了南运河。八十年代和九十年代,南运河与北运河先后升级改造,建成了美丽的南北运河带状公园。

很早以前,人们把小沈水从东边边城(现在的一环路)到皇城根附近(现在的大什字街)的河边的这段路叫做“小河沿”。往大了说,小河沿包括南边万泉公园在内的这一带的地域。

小沈水断流后,为什么小河沿这里的水却不枯竭呢?

据《沈阳县志》记载,小河沿这里:“清波一弘,珠泉万孔,而四时不凋,故又名万泉河。”也就是说,由浑河故道所形成的“小沈水”古河道地下水源充沛,向上有涌泉,所以在小河沿一带呈现出“珠泉万孔”的壮观景象,故有“万泉河”之称,现在的“万泉公园”名字也是来源与此。

小河沿:曾经养活沈阳半座城

盛京沈阳,作为清朝最早的都城,城市人口非常多,需要大量的蔬菜瓜果供应。

小河沿南边,也就是现在的万泉公园,原本是浑河古道的河滩地,土地肥沃,临近水源而不干旱,位置在边墙以内,又离方城特别近,所以,这里就成为理想的“蔬菜基地”。

1927年沈阳(奉天)地图

1927年沈阳(奉天)地图局部

从1927年的沈阳(奉天)老地图上面可以看到,小河沿的南边全都标注着“菜园”。

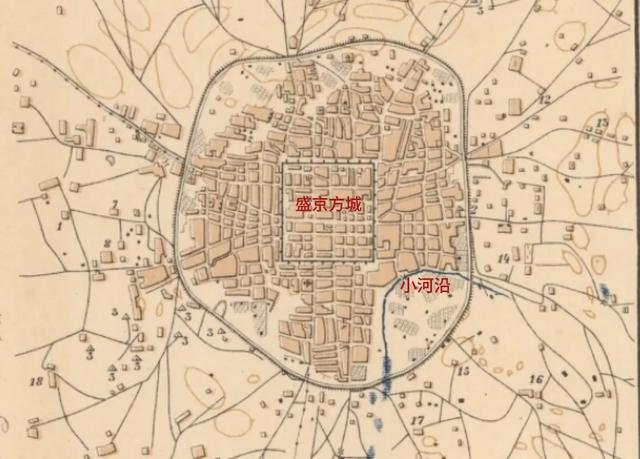

1903年沈阳(奉天)地图

上面是清朝末期1903年的地图,小河沿南边的地域虽然没有标注文字,但图标显示是菜地。从史料上看,小河沿在200多年前就有了早市,也就是说,最晚在清代道光年间,这里就应该形成了供给沈阳城的专属菜地。

历史上沈阳城三大菜市场演变示意图

沈阳老城历史上有三大菜市场。

其一是东门脸菜市场,位于大东门北侧,大概在清代道光时期自发形成的固定蔬菜市场,叫“东关菜行”。1868年,迁至小东门北侧,除了蔬菜还经营肉类、干鲜果品等,商户达百余家,被誉为“盛京第一行”。1933年,菜行迁至大东门的南侧,并建有圈楼,命名为“奉天市营东关市场”,俗称“大东菜行”。1958年,大东菜行与市肉食总店合并,正式定名为“大东副食品商店”。

其二是小河沿早市,清朝的时候,小河沿菜地的菜农早晨将采摘的蔬菜摆在河边叫卖,形成露天菜市场。因为附近有魁星楼,是进京赶考的书生祈福之地,带动这里形成庙会。清末民初,随着对市民开放的万泉公园建成,小河沿成为沈阳最热闹的市井中心,早市更加繁荣。现在的小河沿早市成为网红打卡地,它是有历史沿承的。

其三是西门脸菜市场,位于大西门外。因为清朝时期,在边城西南角一带有菜地,故在这里也自发形成了露天蔬菜市场。1935年,日伪政权将菜市场迁至大西边门外,名称就叫“大西菜行”。新中国成立后,这里曾经是沈阳市重要的副食品供应点之一。

这三处菜市场,除了大西菜行,其余两处的蔬菜主要是小河沿的菜园供给的。

清末老照片:人们在小河沿捕鱼

小河沿的水域比较大,水产资源也很丰富,是天然鱼塘。清代《沈阳府志》记载:“万泉鱼肥,可贡宫廷”。到了清末民初,这大鱼塘就不是捕鱼禁地了,普通老百姓也可以随便打捞。当年,张学良曾经在这里举办过河鲜义卖会。

万泉水塔

水是生命之源,一座城市的供水是个大问题。摆脱从河流或水井直接的取水方式,而采用自来水集中供水,是人类社会的一大进步。

自从1936年万泉水塔建成后,小河沿这里成为沈阳老城集中供水的第一块水源地。它不仅为老城区的18万居民提供了生活便利,而且提升了城市公共卫生水平。

总而言之,小河沿曾经是沈阳城的主要蔬菜基地,曾经是河鲜产地,也曾经是沈阳老城的重要水源地,所以有这样的老话:“小河沿养活半座沈阳城”。

还没有评论,来说两句吧...