一、水与火的初遇

飞机降落在昌北机场时,窗外正下着淅淅沥沥的小雨。作为一个习惯了北方干爽气候的山东人,我首次体会到什么叫"江南烟雨"——那湿气仿佛能穿透外套,直接浸润到骨子里。出租车驶过八一大桥时,司机师傅指着窗外说:"你们山东有黄河,我们有赣江。"浑浊的江水上,几只白鹭低飞掠过,与济南大明湖的优雅天鹅形成鲜明对比。

初到南昌的第一晚,我就被这座城市的"水火交融"所震撼。在绳金塔美食街,瓦罐汤的清香与烧烤摊的烟火交织升腾。山东的烧烤讲究"大串豪饮",南昌人却能把小肉串吃出诗情画意。当老板娘端上拌着橘子皮的油炸花生米时,我突然理解到:这座城市就像赣江的水,表面平静,内里却暗藏着令人惊喜的滋味。

二、红色记忆的当代回响

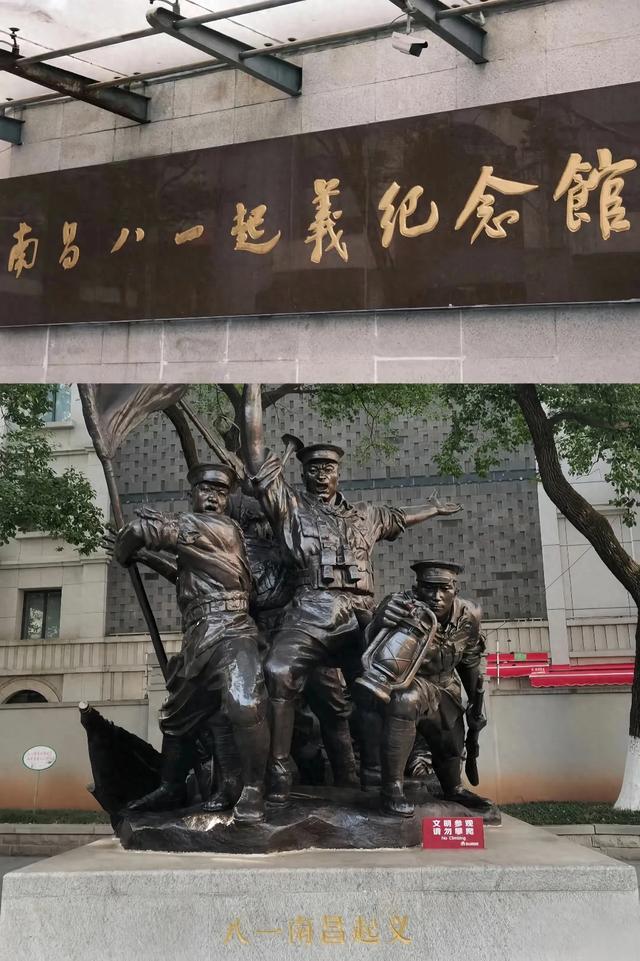

参观八一起义纪念馆时,我的山东基因被深深触动。在山东,我们熟知台儿庄大战的悲壮;在南昌,军旗升起的地方让我看到另一种革命浪漫主义。展厅里,那支朱德用过的驳壳枪,与沂蒙山区的土枪形成跨越时空的对话。一位白发讲解员听说我来自山东,特意指出:"当年起义部队里,就有你们山东籍的战士。"

最意外的是在南昌舰主题园。站在退役的163舰甲板上,看着赣江与抚河交汇处,身旁的老海军突然用山东口音搭话:"老乡啊,这舰当年在青岛驻泊过。"两个相距千里的城市,因为这艘钢铁巨舰产生了奇妙联结。

三、舌尖上的赣江

在系马桩街的老三样店,我的味蕾遭遇了江西菜的"温柔暴击"。山东人吃辣讲究"点到为止",南昌的辣却是绵里藏针——第一口藜蒿炒腊肉只觉得鲜香,三秒后辣味才从舌根窜上来。老板娘笑着递来一碗冰镇绿豆汤:"你们北方人刚开始都这样。"

更颠覆认知的是南昌拌粉与山东打卤面的"对决"。在山东,面条要有嚼劲;在南昌,米粉的柔滑配上咸菜、花生米的脆爽,创造出全新的口感层次。当我在早餐摊前笨拙地模仿本地人"嗦粉"时,同桌的老南昌递来一张纸巾:"后生,要这样'唆'——"他夸张的吸溜声引得周围人都笑起来。

四、古今交织的城市肌理

漫步在滕王阁的回廊上,我试图寻找王勃笔下"落霞与孤鹜齐飞"的意境。虽然现代高楼已经改变了江岸线,但当夕阳把赣江染成金色时,那种穿越千年的诗意依然扑面而来。与济南趵突泉的精致不同,滕王阁的壮美带着江西人特有的豪迈——就像阁中那幅《江山如此多娇》的壁画,气吞万里如虎。

在万寿宫历史文化街区,我看到了更鲜活的南昌。明清建筑里开着网红奶茶店,道观香火与文创市集和谐共存。一位画糖人的非遗传承人听说我来自孔子故里,特意做了个"论语"字样的糖画:"山东出圣人,我们江西出文人,都是一家人。"

五、市井里的生存智慧

下雨天的南昌让我见识到什么叫"水城生活"。在中山路,人们穿着拖鞋蹚过积水,商铺门口都备着扫水工具。这让我想起青岛的德国排水系统,但南昌人应对内涝的方式更显随性——"落雨大,水浸街"对他们而言不过是日常生活的小插曲。

最有趣的是在蛤蟆街夜市。摊主们用塑料布搭起临时雨棚,食客们挤在窄巷里边躲雨边吃烧烤。隔壁桌的大哥递来一瓶南昌八度:"山东兄弟,尝尝我们的'水酒'。"这种在窘境中依然乐观的精神,与山东人"煎饼卷大葱"的豁达何其相似。

六、方言里的文化密码

在秋水广场问路时,我被南昌话的"硬核"震惊了。山东话虽然直白,但好歹能听懂六七分;南昌话对我而言简直是外语。"恰饭啵?"、"做犀利?"这些短促的发音,像极了赣江里的鹅卵石——棱角分明又带着水润光泽。

最有意思的是在江西省博物馆。讲解员用方言念汤显祖《牡丹亭》选段时,那种独特的韵律让我这个听惯吕剧的山东人耳目一新。虽然听不懂词句,但"临川四梦"的缠绵悱恻,穿越四百年的时光依然动人。

后记:带不走的赣味记忆

离开南昌那天,行李箱里塞满了特产:齐云山南酸枣糕、九江茶饼、南昌拌粉调料包。回到济南后,我尝试用从南昌学来的方法煨汤,却怎么也复刻不出那种醇厚。女儿爱上了我带回的鄱阳湖银鱼干,而我书桌上多了一个滕王阁造型的笔筒。

每当翻看在八一大桥拍的夜景照片,就会想起那位出租车司机的话:"你们山东人直爽,我们南昌人实在。"两座城市,一个以泰山为魂,一个以赣江为脉,却在红色基因与饮食文化上找到了共鸣。或许这就是旅行的意义——让我们在差异中发现共性,在远方照见自己。

还没有评论,来说两句吧...