——写在百色起义九十六周年之际

2025年12月,我自邕城沿右江上行。时值腊月,南国的山却仍是苍苍的,水仍是澹澹的,车过平果、田东,两岸风物渐次显出不同来——喀斯特峰丛愈发嵯峨凌厉,如铁铸的军阵,沉默地拱卫着天穹。待到“百色”二字的界碑闯入眼帘,心头蓦然一动:九十六年了。正是九十六年前的今日,1929年12月11日,这片土地上响起的惊雷,震动了南中国的沉沉暗夜。我来,是为赴一场与历史之约,更是为溯一道精神的源流。

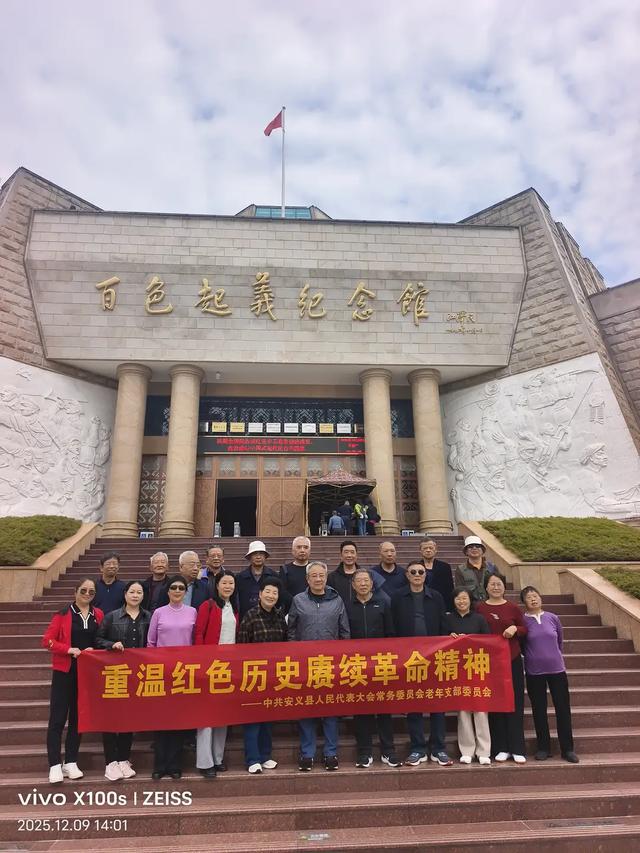

一、巍巍馆阙见峥嵘

百色起义纪念馆,依山而筑,通体赭红,远望如一面硕大无朋的旗帜,自山脊磅礴垂下,猎猎于青天之下。拾级而上,三百六十五级台阶,象征着年复一年不曾止息的追念与叩问。步入序厅,巨大的浮雕迎面扑来:邓小平、张云逸、韦拔群、雷经天……那一张张年轻而坚毅的面容,在光影中仿佛仍带着呼吸的温热。他们身后,是漫卷的红旗,是紧握的刀枪,是右江各族儿女奔腾向前的洪流。

我的目光,久久停留在几件朴拙的器物上。一杆梭镖,木柄已被岁月摩挲得油亮,铁质的镖头锈迹斑斑,却依稀能辨出当年淬火的锋刃。一只竹筒水壶,简朴得近乎粗陋,它曾盛过右江清冽的水,滋养过怎样焦渴的革命信念?一套靛蓝的壮族土布衣衫,打着细密的补丁,它包裹的,是怎样一副为理想燃烧而不惧寒暑的躯体?这些静默的物事,比任何煌煌巨论都更有力。它们无言地诉说着:革命,不是云端的神话,是脚踩泥泞、肩扛苦难、手握最原始武器的人们,用血肉与意志写就的史诗。

展厅深处,一幅巨大的《百色起义》油画,将那个历史性黎明凝固得惊心动魄。天色似明未明,粤东会馆前,火把如星,人潮如海。红七军的军旗第一次高高扬起,那红色,仿佛不是颜料,是从千万人心中喷涌而出的希望与热血。我仿佛能听见,邓斌(邓小平化名)那带着川音却铿锵有力的宣告,穿透九十六年的烟云,仍在此间回荡;仿佛能看见,壮家阿哥、瑶寨兄弟眼中被火把点亮的星芒。那一刻,右江不再是地理的称谓,而成了一种精神的海拔。

二、会馆深深藏雷霆

从纪念馆出来,我缓步走向解放街。午后的阳光,将这条老街晒得慵懒,骑楼下有老人在下棋,小贩的吆喝声拖着长长的尾音。然而,当那青砖灰瓦、雕梁画栋的粤东会馆出现在眼前时,周遭的一切霎时静默了。这座清代由广东商人集资修建的奢华建筑,在1929年的那个冬天,扮演了一个与它原本的商贾气质截然相反的角色——成了百色起义的指挥中枢和红七军诞生的襁褓。

迈进高高的门槛,一股清凉的、带着木石陈香的气息包裹而来。时光在这里似乎走得很慢。中殿,“中国工农红军第七军军部旧址”的牌匾庄严肃穆。右手边一间狭小的厢房,仅容一床一桌一椅。那张老旧的书桌,当年伏案的身影,不过二十五岁。二十五岁的总政委邓小平,就是在这里,与张云逸、陈豪人、韦拔群等同志,运筹帷幄,将党的指示与右江地区的实际,像经纬线般细细织成起义的蓝图。窗外是商贾往来的市井喧嚣,窗内是决定右江乃至南中国命运的风雷激荡。这种奇异的反差,恰恰是百色起义智慧与胆略的绝妙隐喻——在最不可能处,孕育最磅礴的可能。

我抚过那冰凉的门柱,想象着年轻的指挥者们如何在此进进出出,他们的脚步或许轻快,肩上的担子却重逾千钧。会馆的戏台,曾几何时唱的是才子佳人、忠孝节义;而在起义前夕,它或许静听过更为激昂慷慨的“戏文”——那关于土地、关于平等、关于一个崭新世界的畅想。这座精致的会馆,因容纳了历史的雷霆,其每一片瓦、每一方砖,都获得了超越物质存在的永恒重量。

三、溯流辨异见精魂

在粤东会馆天井的廊下小坐,任历史的画面在脑海中交叠。我不禁将思绪拉远,让百色的红,与南昌、湘赣、广州的红,并置在同一幅中国革命的长卷上,细细辨察其各自独特的纹路与光泽。

八一南昌起义, 是石破天惊的第一枪。它在中心城市骤然打响,以决绝的宣告,撕破了漫天的阴霾,标志着我党独立领导武装斗争、创建人民军队的伟大开端。那是革命青春的锐气,是向旧世界正面宣战的檄文,其声势恢宏,具有全局性的奠基意义。然而,其转战千里的历程,也昭示了在敌我力量悬殊下,固守城市之艰难。

秋收起义, 是转折关头的伟大探索。它最初也志在夺取长沙,但在受挫后,毛泽东同志以超凡的洞察与决断,引兵井冈,开启了“农村包围城市”道路的艰难初辟。它是在挫折中的涅槃,是从城市向广袤乡村的战略性转移,其核心光辉在于“转折”与“开辟”。

广州起义, 是悲壮激昂的城市绝唱。它在“城市中心论”仍具影响的背景下,于大革命策源地广州建立起第一个城市苏维埃政权,其英勇卓绝、血战到底的气概惊天地泣鬼神。然而,它犹如一颗耀眼的流星,在三天壮丽的燃烧后陨落,再次证明了在反革命力量盘踞的沿海中心城市,革命政权难以持久立足。

而百色起义呢? 当我将目光收回眼前这方天地,它的独特性便如右江之水,清澈地浮现出来。它并非在起义的“第一枪”意义上争先后,也非在道路“首创”意义上论短长,而是在一个具体的、复杂的“怎么办”问题上,给出了极其成功且特色鲜明的答案:如何在边疆少数民族地区,成功实行“工农武装割据”?

这里,没有南昌那般正规军队的雄厚基础,却巧妙地将我党掌握的广西警备部队与韦拔群等人多年经营的农民运动相结合,铸成了红七军的骨干。这里,没有秋收起义后直上井冈的现成榜样可循,却独立地在右江流域,从无到有,开辟出一块稳固的苏维埃区域,与左江龙州起义相呼应,成为当时全国瞩目的根据地之一。这里,更与广州起义的“城市中心”路径迥异,它自始便扎根于乡村,但其独特之处在于,这乡村是壮、汉、瑶等多民族杂居的边陲之地。

这正是百色起义最为耀眼的特质。邓小平、张云逸、韦拔群等领导人,以深刻的民族平等思想和务实灵活的政策,将党的革命主张与各族人民的切身诉求紧紧联结。他们提出并实践“壮汉瑶一律平等”、“打倒士官”(即废除土司制度)等口号,将千百年来受压迫最深的少数民族群众,发动成为革命最坚决的力量。右江苏维埃政府中,各民族代表共商大事;红七军的队伍里,各族战士并肩作战。革命的星火,非但没有因民族差异而隔阂,反而在尊重差异、谋求共同解放的旗帜下,燃成了燎原之势。这是一场深深植根于中国社会最基层、最边缘土壤的革命实践,它证明了,党的群众路线和民族政策,具有何等强大的生命力与凝聚力。

四、右江不息是精神

夜幕降临,我再次来到右江边。江水汤汤,不舍昼夜,一如九十六年前那个黎明所见。只是当年江面上或许弥漫着紧张与期待,而今唯余平静与浩荡。远处,百色新城高楼林立,灯火渐次亮起,勾勒出现代化的轮廓。这座昔日的边陲小镇,已成为连接中国与东盟的重要枢纽。

历史与现实,在这一刻交汇。我忽然明白,我所追寻的,并非仅仅是那段烽火岁月的地理坐标,更是那穿越时空、奔流不息的精神江河。

那是实事求是、开拓创新的智慧。百色起义的领导者们,没有机械照搬任何模式,而是将革命的普遍真理,与右江地区特殊的阶级关系、民族状况紧密结合,闯出了一条切合实际的成功之路。这种不唯上、不唯书、只唯实的求是精神,正是事业永葆活力的源泉。

那是扎根群众、生死与共的情怀。从韦拔群“快乐事业,莫如革命”的家言,到邓小平深入壮乡瑶寨访贫问苦的足迹,革命在这里不是高高在上的口号,而是与各族人民分田地、求解放、共甘苦的血肉联系。这份江山就是人民、人民就是江山的赤子之心,是红色政权最深厚的根基。

那是不畏艰难、信念如山的意志。起义之初的筚路蓝缕,红七军北上远征的千里转战,留守根据地军民在白色恐怖下的浴血坚持……百色的红,是在极端困难中淬炼出的红,是“只要还有一个人,就要革命到底”的誓言染就的红。这种坚韧不拔、矢志不渝的意志,是战胜一切风险挑战的压舱石。

江水无言,奔流向海。右江汇入邕江,邕江汇入珠江,终入浩渺大洋。百色起义的精神,何尝不是如此?它从右江一隅发源,汇入了井冈山精神、长征精神、延安精神等中国共产党人精神谱系的浩瀚长河,共同滋养着神州大地,成为我们今天迈向复兴新征程不可或缺的精神底力。

回望那片在夜色中依然肃穆的红色建筑群,它仿佛一座精神的灯塔,矗立在历史的河岸上。我知道,那盏灯从未熄灭。它照亮了过去艰难而辉煌的来路,也必将照亮我们脚下充满希望的前程。那红色,是火的颜色,是血的颜色,是初心的颜色,是永远奔腾在中华民族血脉中、向着光明与未来,不息涌流的生命的颜色。

还没有评论,来说两句吧...