“绿水青山就是金山银山”,“十四五”规划纲要明确提出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。作为首都北京重要的生态涵养区,延庆区始终将生态文明建设摆在区域发展的突出位置。“十四五”以来,延庆区紧抓北京冬奥会、冬残奥会举办和世园会遗产利用等重大机遇,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,在生态环境质量提升、生态空间优化、绿色产业培育等方面取得显著成效。妫川大地的生态底色愈发靓丽,一幅“城园相融、蓝绿交织、鸟语花香”的生态画卷徐徐展开。

世园遗产焕发新生机

生态福祉惠及于民

一场世园会,让延庆从“北京后花园”升级为“世界会客厅”。

清晨七点半,京张高铁延庆站口,第一批背着帐篷和相机的游客刚出站,就被志愿者递上延庆游攻略手册。六年前,游客们也许只为162天的北京世园会而来;今天,却愿意把周末全部交给这座小城——因为“后世园”的延庆,早已把盛会的光环炼成了365天的日常烟火。

2019年北京世界园艺博览会的成功举办,为延庆留下了一笔宝贵的绿色财富。“十四五”开局,如何高效利用好世园遗产,让其持续发挥生态效益、社会效益和经济效益,成为延庆生态文明建设的重要课题。

延庆区坚持“生态优先、持续利用”原则,高质量推进北京世园会的会后转型。2021年,北京世园公园正式获批成为国家4A级旅游景区,并入选首批北京市绿色生态示范区。园区在保留世园会核心景观和经典展园的基础上,着力从“一时盛会”向“持续精彩”转变。通过引入社会资本和专业运营团队,世园公园不断丰富业态,打造了集生态观光、户外运动、文化体验于一体的综合性度假目的地。

空间活化利用成为世园遗产转型的亮点。中国馆转型为生态文明展示平台,常态化举办国际论坛、主题展览与高端峰会。国际馆承办斯巴达勇士赛等赛事,发展成为多功能综合场馆。植物馆成为生态科普基地,会时媒体中心改造为京津冀青少年生态课堂。

活动赋能是世园会后利用的关键策略。园区成功打造了花灯艺术节、冰雪嘉年华、露营文化节等自主IP,连续5年举办的草莓音乐节已成长为吸引超10万人次的国际IP。今年暑期推出的“世园之夜”融合无人机表演、匹克球赛事、陶溪川市集等十大亮点,吸引游客量同比增长56%。

生态与科技的融合创新同样引人注目。园区内,水毛茛等珍稀植物的成功繁育成为生态环境改善的明证。这些对水质要求近乎苛刻的“环境哨兵”,如今在人工繁育下茁壮生长,不仅成为科研样本,更成为研学教材。

更为重要的是,世园公园的辐射带动效应日益凸显。它不再是孤立的景点,而是与周边的延庆城区、张山营镇、康庄镇等实现联动发展,形成了以世园为核心的区域绿色生活圈。周边乡村依托世园品牌,大力发展园艺花卉产业、精品民宿和绿色农业,实现了生态效益向经济效益的有效转化。“世园会不仅给我们留下了美丽的公园,更带来了发展理念的更新和绿色产业的机遇。”世园公园相关负责人表示。截至2025年8月,世园公园累计接待游客超千万人次,带动周边相关产业收入显著增长,真正实现了“让园艺融入自然,让自然感动心灵”的愿景,让绿色福祉惠及广大市民。

生态环境质量持续提升

筑牢首都生态屏障

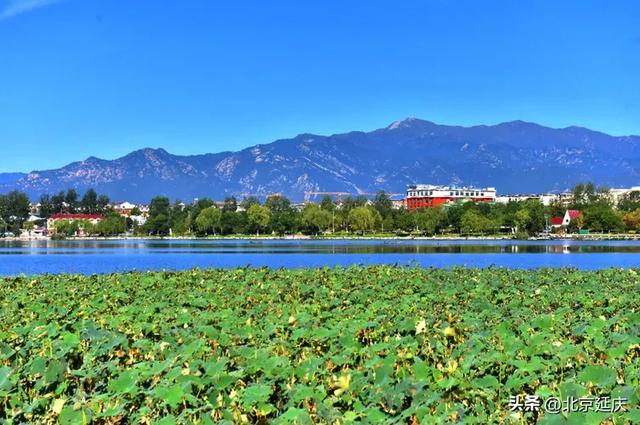

抬头看到“天空蓝”,俯首可见“碧水清”,举目满是“生态绿”。在延庆,好空气、好水、好土壤被写进了政府年度工作报告,也写进了百姓的幸福账单。

“十四五”期间,延庆区深入打好污染防治攻坚战,生态环境质量实现持续改善。2025年上半年,延庆区PM2.5累计平均浓度24.6微克/立方米,同比下降18.3%,累计优良天数150天、空气质量综合指数三项核心指标均居全市首位。

空气质量创下有监测记录以来最好水平,2024年,延庆区细颗粒物(PM2.5)年均浓度降至27微克/立方米,较2020年下降12.9%,优良天数较2020年297天增加16天,优良天数比例达到85.5%。水环境质量稳步提升,全区地表水考核断面水质达标率保持100%,妫水河、白河等主要河流水质持续改善,达到或优于Ⅲ类水体比例不断提升。土壤环境风险得到有效管控,受污染耕地安全利用率达到100%。

这些成绩的背后,是延庆区一系列扎实有力的举措。在大气治理方面,聚焦移动源、生产生活源等重点领域,持续深化“一微克”行动,大力推广新能源车,完成农村地区散煤清洁能源替代,强化扬尘精细化管控。在水环境治理方面,全面落实河长制,推进污水处理设施提标改造和管网建设,开展妫水河流域生态修复工程,恢复湿地生态功能,保障官厅水库水质安全。圆满完成了“十四五”规划确定的主要指标和工作任务,全区森林面积195.18万亩,森林覆盖率达到65.22%,活立木蓄积量674.73万立方米,人均公园绿地达到46.37平方米,公园绿地500米服务半径覆盖率达到99.93%,生态系统质量和稳定性不断增强。

“延庆是首都西北部重要的生态屏障和水源保护地,守护好这片绿水青山是我们的首要责任。”区生态环境局相关负责人表示。通过实施最严格的生态环境保护制度,构建现代环境治理体系,延庆区的生物多样性保护也取得积极进展,野鸭湖、玉渡山等自然保护地成为鸟类等野生动物的重要栖息地,区域生态安全屏障更加牢固。

绿色产业动能澎湃

生态价值加速转化

良好的生态环境是最普惠的民生福祉,也是高质量发展的坚实基础。“十四五”期间,延庆区积极探索生态产品价值实现机制,大力发展绿色经济,推动“绿水青山”向“金山银山”转化。

以中关村延庆园为主要载体,节能环保、新能源和能源互联网、园艺科技等绿色产业集聚发展态势明显。一批高新技术企业在此扎根,专注于环保技术研发、清洁能源应用、绿色建筑材料的推广。延庆区充分利用风能、太阳能资源丰富的优势,加快发展分布式光伏等可再生能源项目,助力北京能源结构优化调整。

生态与文旅体农等产业的深度融合,催生了新的经济增长点。依托优良的生态环境和独特的冷凉气候,延庆大力发展精品民宿、休闲农业、观光果园等业态,打造了“妫水农耕”区域品牌,农产品附加值显著提升。冰雪经济、户外运动产业方兴未艾,与生态环境相得益彰,吸引了大量市民游客前来体验。“我们选择延庆,看中的就是这里无可比拟的生态优势和巨大的绿色发展潜力。”一位在延庆投资兴业的企业家表示。

据统计,“十四五”期间,延庆区绿色产业占GDP比重持续提升,生态优势正逐步转化为发展优势、竞争优势。一条以生态为本底、以创新为动力、以产业为支撑的高质量发展路径在延庆越走越宽。

2021年,延庆区出台《生态产品价值实现实施方案》,在全市率先开展生态系统生产总值(GEP)核算试点工作。经过五年探索,延庆区GEP核算体系日趋完善,为绿水青山贴上了“价格标签”。

站在“十四五”收官的新起点,回望五年耕耘,延庆的生态文明建设成果丰硕,绿色已成为区域发展最鲜明的底色。面向未来,延庆区将继续秉持“两山”理念,守护好绿水青山,推动高质量绿色发展,将生态文明建设成果不断转化为人民群众的生态福祉。

还没有评论,来说两句吧...