大家好,我是小蚂哥。很多人觉得虎丘景点太多太杂,看不太懂,这期小蚂哥就试图用一篇文章,让你看懂虎丘。

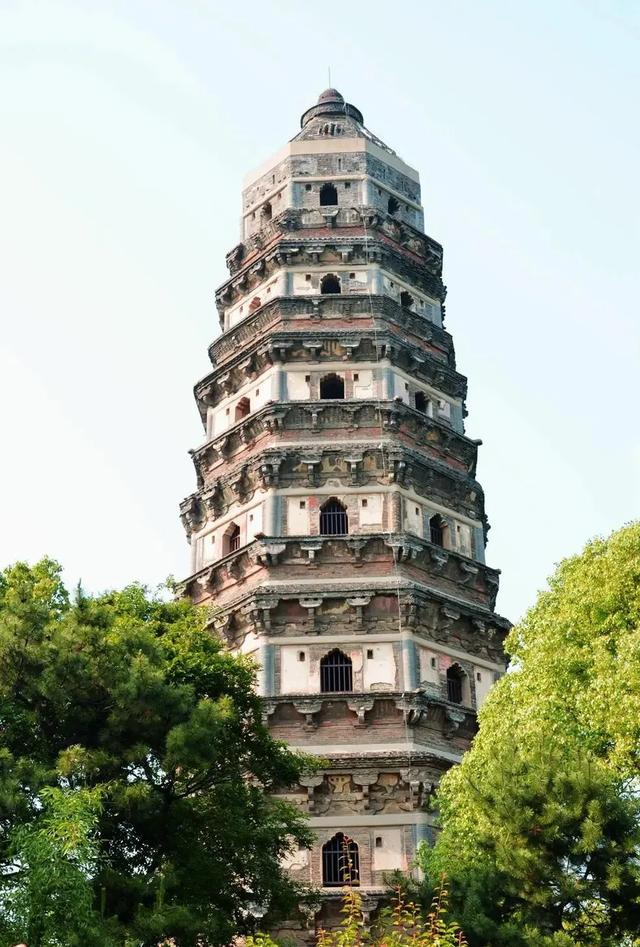

其实觉得虎丘看不懂不怪大家,虎丘的历史实在是太长了,30多米的小山坡却有着2000多年的历史。这里面任何一段拿出来都足够讲三天三夜,所以你在虎丘能看到春秋的墓、北宋的塔、东晋的寺、梁代的泉……别说大家,我看我也乱。

那么如何能在一个高度上看懂虎丘呢?

其实很简单,只要明白古代名胜是如何形成的,你也就理解了虎丘。

我们今天去哪些名胜旅游,大多都是冲着历史深厚、文化丰富、风景优美,那你想过没有,为啥这些古代的名胜都有这些共通点呢?带着这个问题看下去吧~

虎丘的主体:山+墓+寺

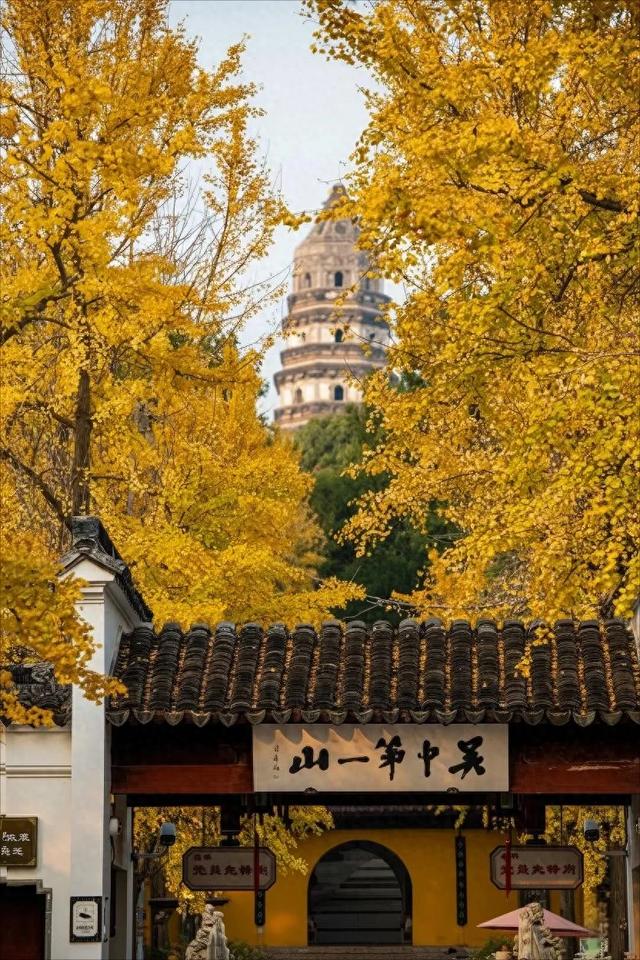

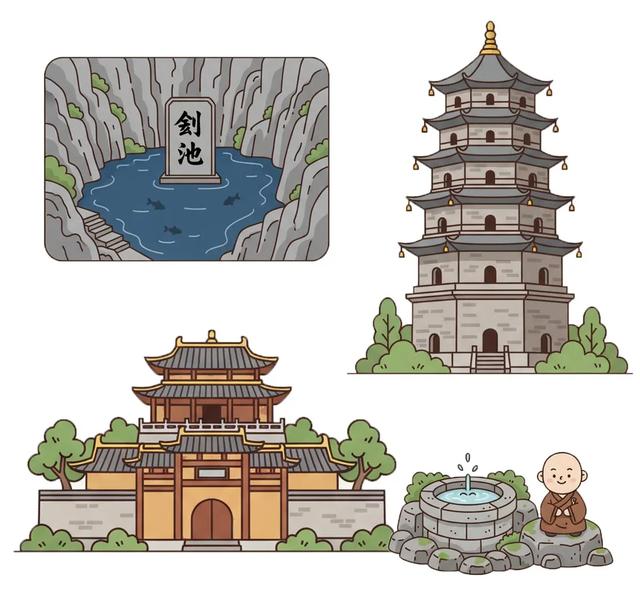

虎丘原为海湾中的小岛,后海水后退成为陆地上的山丘,称 “海涌山”。公元前 496 年,吴王阖闾葬于此,传说葬后三日有白虎踞其上,故改名 “虎丘”。

也就是说虎丘最早就是吴王阖闾的墓,这其中至于有没有白虎蹲坐在墓之上,剑池中有没有宝剑其实都无从考证,因为这墓实在是太久啦,几千年的时间足以在民间形成各种传说。

也就是说虎丘最早就是吴王阖闾的墓,这其中至于有没有白虎蹲坐在墓之上,剑池中有没有宝剑其实都无从考证,因为这墓实在是太久啦,几千年的时间足以在民间形成各种传说。

后来东晋时期,王珣、王珉兄弟在虎丘山麓建造别墅,后舍宅为寺,称虎丘山寺。形成 “寺中藏山” 的布局。到这里我们的主角登场~

有了寺庙,那么就一定会吸引来民众过来参拜,也就具有了公共空间的属性了。后来虎丘山寺在唐代改为武丘报恩寺、宋代改为云岩禅寺、清代改为虎阜禅寺。但其本质没变,还是一座山中寺庙。

我们今天看到的点头石就是南朝刘宋高僧竺道生在此讲经弘法的传说,至于这佛法说的石头能不能点头,千人石是否能真的坐得下千个人,咱们也暂时不去考证,只要明白这时虎丘在原有名人墓地的基础上,增加了寺庙。

点头石

千人石

所以整体来看,虎丘其实就是山+墓+寺的形态。这是古代很多名胜的一个基本条件,但只有这些还不够,就像是私家园林的出名需要靠名人大v、虎丘想要冠绝吴中也需要一些名人的加持和推动。

让虎丘冠绝吴中的几位名人

而下面我要说的这几位,你一定都认识。那就是:白居易、苏轼、宋徽宗、康熙和乾隆。

我们一个个来聊,这些人中最重要的当属白居易,他对虎丘,犹如伯乐遇见了千里马,可以说没有白居易,今天的虎丘可能只是一个小有名气的山坡,绝对不会有今天的地位。

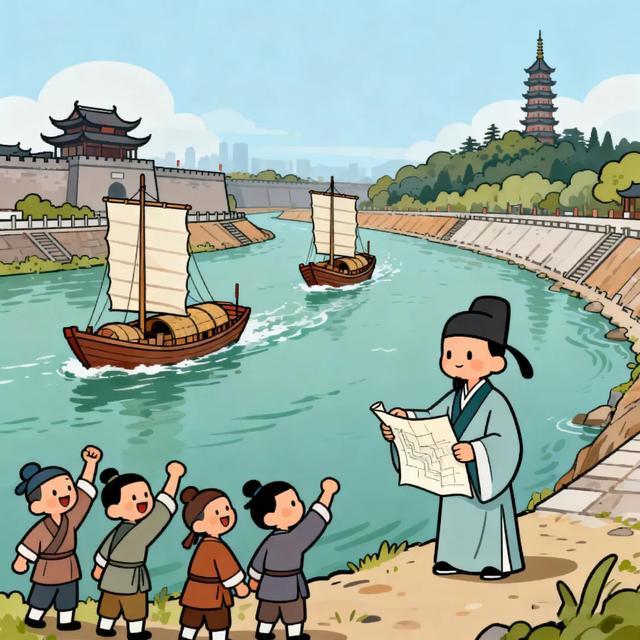

白居易向来是个为民办事的好官,他任苏州刺史时期发现很多民众去虎丘烧香拜佛要绕很远的路,非常不便,于是主持开凿山塘河,河全长约 7 里,直接连接苏州城和虎丘山麓,让民众从阊门码头坐船可以直抵虎丘。

同时把开凿的土推在一侧,修建了一条宽阔的大街,也就是今天大名鼎鼎的山塘街,一路设置码头、驿站,方便行人、船只通行与停靠,大幅降低了民众前往虎丘的难度。

打开苏州老地图,一条河一条路直线连接了苏州城和虎丘,真的是非常方便。虎丘从此从一个小众的礼佛之地,变成了市民、文人雅士都能便捷抵达的游览胜地,开启了其作为公共景点的历史。

这么一看白居易是不是很重要~

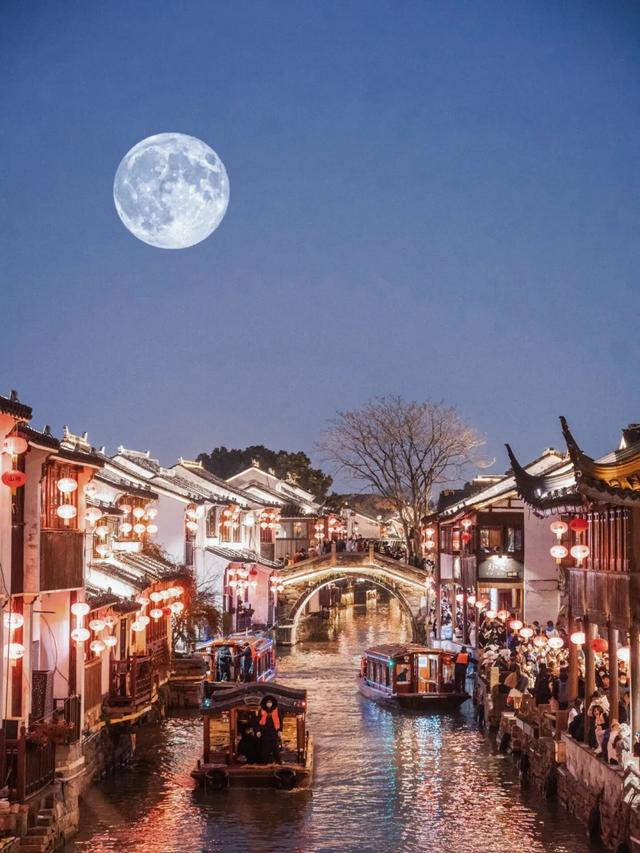

今天的山塘河河山塘街

讲到了白居易,就不得不提他的死忠粉——苏东坡。

苏轼多次在诗文中表达过对于白居易的仰慕,他俩的经历也颇为相似,两人都直言敢谏,屡遭贬谪、两人都为唐宋八大家、两人都以民为本,西湖的白堤,苏堤就是最好的例证。

苏东坡在北宋可谓是全民偶像,他的诗文通俗易懂,大量通过说书人、歌妓弹唱、民间抄本等形式渗透到市井乡野。

苏东坡就多次打卡虎丘,他曾说 “到苏州不游虎丘,乃憾事也”,这句评价极大地提升了虎丘的知名度和影响力,吸引了更多人前来游览。

你看这两位虽然不在一个时代,但都以“以文人身份为地方山水赋能”。

说完文人,再来聊聊皇帝们对虎丘的贡献。

北宋时期,宋徽宗酷爱奇花异石,在苏州设立应奉局,由朱勔负责搜罗珍贵花石运往开封,称为 “花石纲”,朱勔的子孙后来移居虎丘山麓,以种花叠山为业,开启了虎丘千年的种花历史。

之后附近百姓多以艺花为生,据说乾隆时,虎丘艺花人陈维秀成功培育出唐花,他也被视作花神供奉在虎丘花神庙中。

如果说宋徽宗和虎丘的联系还只是间接的,那么康熙和乾隆可是实打实的虎丘粉,这爷孙俩每次下江南必来虎丘,二帝留下的题匾有19块,楹联12副,今天你在虎丘山门看到的“虎阜禅寺”就是康熙御书的。

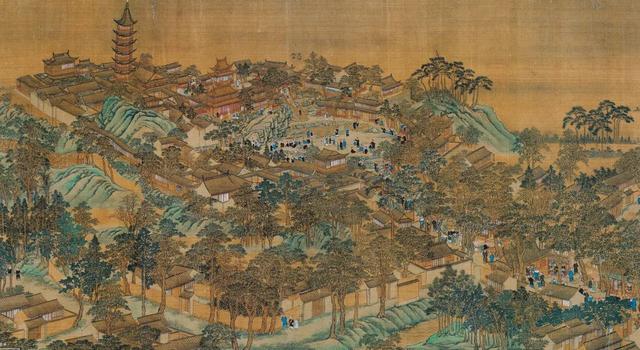

不仅如此虎丘还是皇家行宫,在地方官绅配合下,虎丘山顶建设了万岁楼、御碑亭、文昌阁以及行宫 “含辉山馆”,这两位可以说让虎丘在清朝的声名远播,达官士绅、文人墨客等纷至沓来。

焦秉贞的《南巡苏州虎丘行宫图》

你看,有山+墓+寺的基础,再加上白居易的山塘工程、数位文人皇帝的联名推荐,这虎丘的名气不就打出去了嘛~

所以你明白虎丘 “吴中第一名胜”“吴中第一山” 的美誉都是怎么来的吧~

古代名胜的成角之路

到此我们可以总结一下古代这些名胜古迹的套路了。

它们大多为“宗教场所 + 公共游览区” 的组合,这是古代中国风景名胜最常见的形态之一。

寺庙作为公共空间,对香客、文人、普通民众都相对开放,文人常在此题诗、聚会,逐渐吸引更多人前往,久而久之,周边的山水景致与寺庙文化融合,自然形成了大众可游的名胜区。比如杭州西湖的灵隐寺、苏州寒山寺、镇江金山寺,都是 “寺带景、景衬寺” 的典型。

也就是说大多名胜古迹最早都是舍宅为寺,先具备长期吸引香客的开放属性,然后慢慢在时间的作用下就会形成一系列“传说故事”的景点以及配套设施。

可以说虎丘正是 “山不在高,有仙则灵” 的典型代表。

剑池埋藏着千把宝剑、生公讲经石点头、憨憨泉能治疗眼睛、真娘魂魄让茉莉花有了香味。有了景点在加上民间的演绎,自然会产生丰富多彩,亦真亦假的传话传说。

但景点的人气会自然带动周边发展,比如山塘街修好后,码头附近会自发出现卖香烛的铺子、卖茶点的小摊、住宿的客栈,甚至有手工艺人卖虎丘相关的小摆件。到此虎丘可以说是彻底成名了~

相似的游览心境

其实现在游虎丘与古人的心境是高度契合的。在我们看来剑池的阖闾墓是“千年古迹”,对于很多朝代的古人来说也是古迹,我们和古人来到虎丘其实都是为了寻访古迹、触摸历史,这种跨越时空的共鸣,正是虎丘最独特的魅力。

唐代的山塘河、北宋的虎丘塔、南朝的憨憨泉、元代的断梁殿、清代的拥翠山庄,我们同样是在追溯不同朝代的印记,本质上都是在与过去的时光对话。

怎么样,现代你是否看懂虎丘了呢?

这期就先聊到这,更多有趣的古建园林知识,请关注蚂蚁景观,我是小蚂哥,我们下期见吧~

还没有评论,来说两句吧...